京都大学の研究グループは,赤外分光計測による物質の鑑別に重要な「指紋領域」と呼ばれる波長域に含まれる,波長8μm~10.5μmでの量子赤外分光に世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

京都大学の研究グループは,赤外分光計測による物質の鑑別に重要な「指紋領域」と呼ばれる波長域に含まれる,波長8μm~10.5μmでの量子赤外分光に世界で初めて成功した(ニュースリリース)。

従来の赤外分光法,特に「指紋領域」と呼ばれる波長域(7.7μm~16.7μm)は,物質の同定に広く用いられているが,従来の赤外分光装置は効率の低い灼熱体を光源とし,赤外域の光検出器の信号雑音比が低く大型などの課題があった。

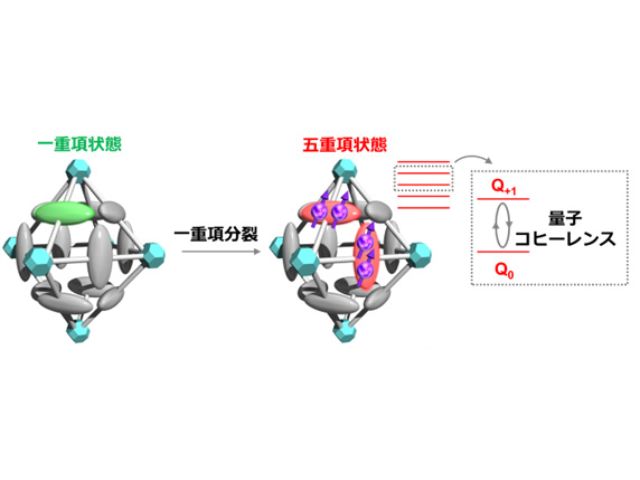

一方,さまざまな波長の光子の対からなる「量子もつれ光」を利用した「量子赤外分光」は,シリコン光検出器で検出可能な可視・近赤外域と,赤外域の光子からなる量子もつれ光の発生プロセス間の量子干渉を利用する。シリコン光検出器を用いるため,装置の飛躍的な小型化や高感度化が期待される。

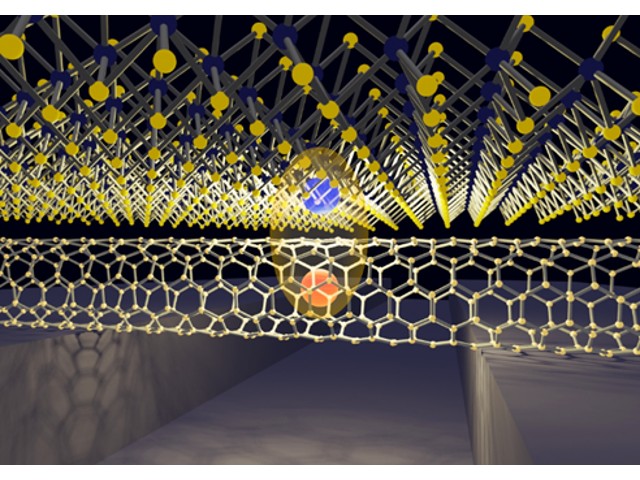

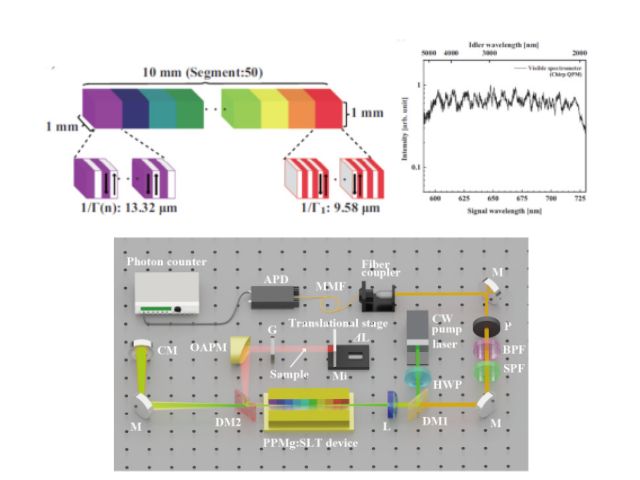

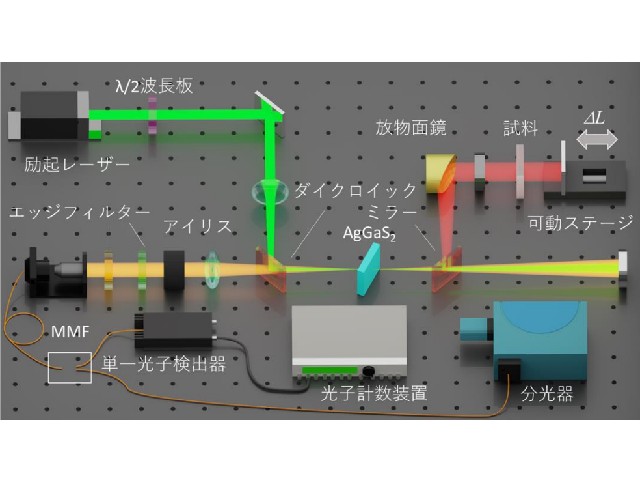

しかし,これまでの量子赤外分光は,量子もつれ光子対の発生に広く利用されてきた非線形光学結晶が5μm以上の遠赤外域で不透明なため,「指紋領域」では実現していなかった。そこで研究グループは,波長5μmを超えても透明な非線形結晶,「硫化銀ガリウム(AgGaS2)」に着目し,量子もつれ光子対生成のための適切な条件を見出した。

その結果,指紋領域に含まれる,波長6~12µmの赤外光子と,シリコン光検出器で検出可能な波長1.1μm以下の可視・近赤外域(VNIR)の光子の対を発生する,量子もつれ光源を実現した。

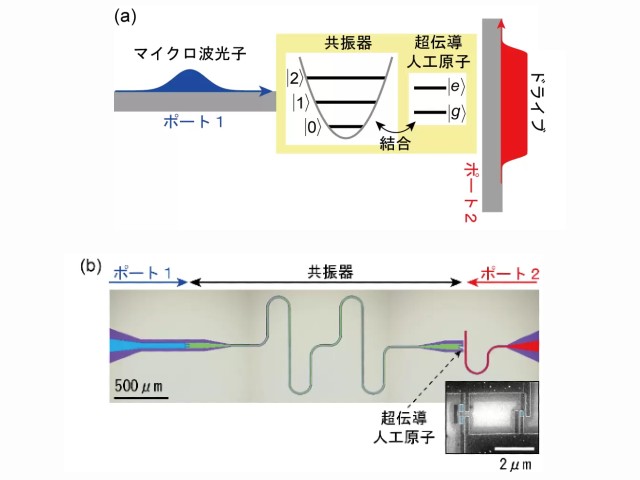

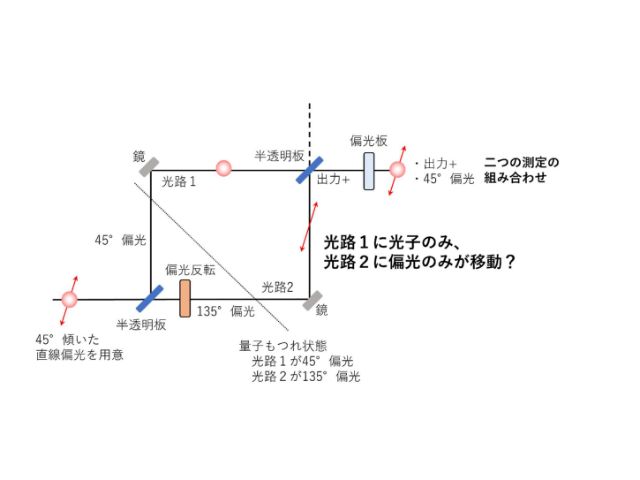

励起レーザー光をAgGaS2に入射すると,VNIR光子と指紋領域の赤外光子の対が発生する。この光子対を波長フィルターで分離し,赤外光子を鏡で反射させる。また,可視光子とレーザー光も,別の鏡で反射し,非線形光学結晶に再度入射すると,再度光子対が生成される。

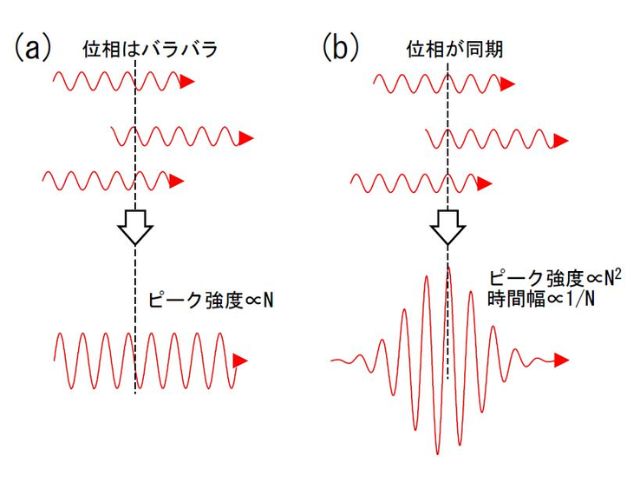

この2つの光子対の発生プロセスは,その出力からは,光子対がどちらのプロセスで生じたのかを区別することが出来ないため,量子力学的に干渉する。その2つのプロセス間の「位相差」を,赤外光子の反射鏡の位置を掃引し変化させることで発生するVNIR光子は増減し,その結果VNIR光子の検出信号をプロットすると,量子干渉縞が表れる。

この干渉縞をフーリエ変換することで,赤外光子の強度スペクトルが得られる。この量子干渉縞および強度スペクトルは,赤外光子の経路に挿入した試料の,各波長での吸収により変化するので,試料を挿入していない時のそれと比較することで,赤外域の吸収スペクトルを得ることができる。

検証実験の結果,波長8.3μm,および8.7μm付近にフッ素樹脂(PTFE)の官能基に特異的な吸収を捉えた。また,従来型のFTIR(フーリエ変換型赤外分光計)では観測の困難な,赤外光の位相変化スペクトルの計測にも成功した。

研究グループは,シリコン光検出器を用いた小型で高性能な量子赤外分光装置に期待できる成果だとしている。

※6/14 タイトルを修正しました。