新潟大学と熊本大学は,ダイズとシロイヌナズナを用いた研究によってCLE2ペプチドとそのホモログが根から葉に対して光合成産物を要求する長距離シグナルとして機能する可能性を見出した(ニュースリリース)。

新潟大学と熊本大学は,ダイズとシロイヌナズナを用いた研究によってCLE2ペプチドとそのホモログが根から葉に対して光合成産物を要求する長距離シグナルとして機能する可能性を見出した(ニュースリリース)。

植物が⾃⾝の根を発達させるためには⼗分な量の光合成産物が葉から根に供給される必要がある。しかしながら,根における光合成産物の過不⾜を植物がどのように認識するのか,そもそもそのような仕組みが存在するのかは,これまで明らかにされていなかった。

研究グループではダイズの道管を介して根から地上部に⻑距離移⾏する複数のペプチドを同定している。今回,それらのうちの⼀つのペプチドが暗処理などの光合成産物が⽋乏する条件に応答することがわかった。

そこでこのペプチドの機能について詳細な解析を⾏なうために,シロイヌナズナにおけるホモログであるCLE2ペプチドに着⽬した。まず,CLE2ペプチドはシロイヌナズナの道管滲出液から検出されることやCLE2遺伝⼦は主に根で発現し,光合成産物が⽋乏する条件に応答することを確認した。

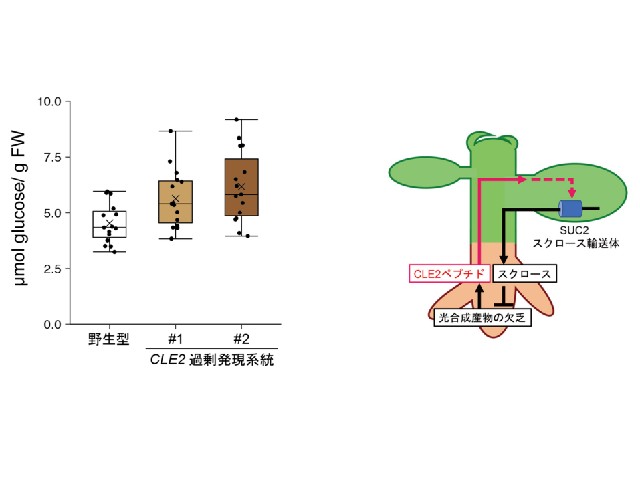

また,CLE2遺伝⼦を過剰に発現させると根のスクロース含量が上昇するのに対し,CLE2とそのホモログ遺伝⼦が機能しなくなった変異体(cle1-7変異体)では根のスクロース含量が低下することを⾒出した。このことからCLE2とそのホモログ遺伝⼦は根のスクロース含量を正に制御することが明らかになった。

さらに,cle1-7変異体における根の成⻑を調べたところ,cle1-7変異体では根の重量が低下しており,スクロースを与えることでそれが回復することがわかった。

また,cle1-7変異体において根のスクロースの含量が低下した原因を探るために,光合成産物の輸送や代謝に関わる因⼦の発現量を調べたところ,葉からの光合成産物の運び出しに機能することが知られているスクロース輸送体(SUC2)の遺伝⼦の葉における発現量が,根のCLE2 やそのホモログ遺伝⼦によって影響を受けることがわかった。

これらの結果から研究グループは,根がCLE2ペプチドを介して葉のSUC2輸送体の発現量を調節し根のスクロース含量を制御するモデルを提唱した。CLE2ペプチドの受容体やその下流で機能する因⼦を特定することで,CLE2ペプチドを介した⻑距離シグナル伝達系の解明が進むことが期待できる。

また,このシグナル伝達経路を制御することで根と地上部の間の光合成産物の分配を制御することができれば,根の発達を促進することにより乾燥への耐性を強化したり根菜類の収量を向上させたりすることが期待できるとしている。