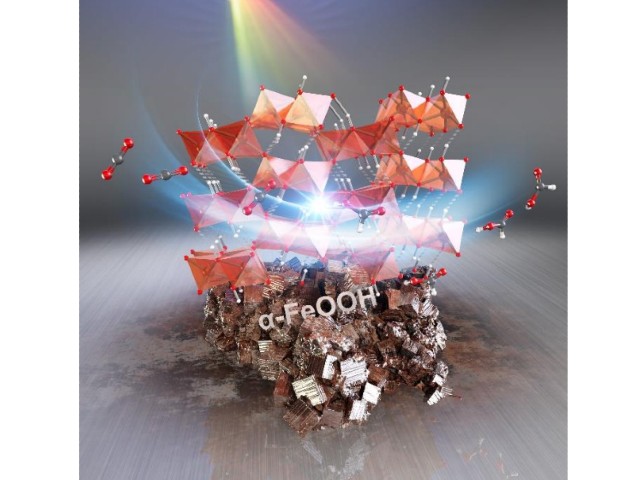

東京工業大学の研究グループは,鉄さびの主成分であるα型酸水酸化鉄(α-FeOOH)からなる固体触媒を開発し,CO2から水素のキャリア物質であるギ酸を高選択率で得ることに成功した(ニュースリリース)。

東京工業大学の研究グループは,鉄さびの主成分であるα型酸水酸化鉄(α-FeOOH)からなる固体触媒を開発し,CO2から水素のキャリア物質であるギ酸を高選択率で得ることに成功した(ニュースリリース)。

光エネルギーから化学エネルギーへの高効率変換を実現する光触媒(すなわち人工光合成)系の構築に向けた取り組みのなかで,CO2を変換して有用物質を得る固体触媒の開発が重要な課題となっている。

そうしたCO2変換の固体触媒としては,これまでは銀やコバルト(その他貴金属や希少金属)などからなるナノ粒子が用いられてきたため,これらに代わる材料の開発が切望されていた。また,「欲しいものを作り分ける」という選択率の制御の観点でも,開発の余地が多く残されていた。

鉄系の酸水酸化物および酸化物は典型的な土壌鉱物であり,地球環境における炭素循環の反応点のひとつでもある。特にα型酸水酸化鉄(α-FeOOH)は鉄さびの主成分としても馴染み深い。研究グループは,こうした鉄系の土壌鉱物がCO2吸着能力を有する点に着目して,α-FeOOHを基盤とした固体触媒の開発を進めてきた。

その結果,アルミナの微粒子上に担持したα-FeOOHが,分子光増感剤の共存下でCO2をギ酸へと高選択的に変換できることを発見した。この触媒は可視光エネルギーのアシストにより,常温常圧下で繰り返し使用することが可能で,最適化した条件では80~90%の高い選択率でギ酸を得ることができたという。

高いCO2変換選択率を与えるα-FeOOHでは,他の触媒試料と比べてCO2吸着量が有意に多く,α-FeOOHをアルミナ微粒子上に担持したものではCO2吸着能力の増強が認められた。一方で CO2吸着能力が低いα-Fe2O3(酸化鉄)では,CO2還元選択率も低かった。

このように,固体触媒へのCO2吸着能力を高めることが触媒のCO2還元性能向上に寄与すること,また適切な担体を用いることでCO2吸着能力と触媒性能を増強できる可能性が示された。これまで鉄は,CO2変換触媒の中核元素として注目されてきたが,ギ酸を高選択的に得る鉄系の固体触媒は皆無だったという。

今回の研究成果は,地殻中の埋蔵量が豊富な鉄を適切に活用することで,有用な資源物質を得る化学反応系の構築が可能なことを示しており,元素戦略の観点からも重要だとする。

研究グループは今後,異なる結晶構造をもつ鉄化合物の適用や異元素との複合化,さらには触媒担体の最適化を行なうことで,触媒性能の飛躍的な向上が見込まれると同時に,反応生成物を「作り分ける」技術も確立され,より付加価値の高いアルコールなどを得る新触媒,ひいては脱炭素社会や水素社会の実現に向けた基盤技術の構築につながるとしている。