三重大学,茨城大学,沖縄科学技術大学院大学は,微生物発酵などでの利用が進んでいる光合成細菌の一種Rhodobacter sphaeroides(ロドバクター・スフェロイデス)の「膜タンパク質コア光捕集反応中心複合体の二量体構造」をクライオ電子顕微鏡により立体的に可視化することに成功した(ニュースリリース)。

三重大学,茨城大学,沖縄科学技術大学院大学は,微生物発酵などでの利用が進んでいる光合成細菌の一種Rhodobacter sphaeroides(ロドバクター・スフェロイデス)の「膜タンパク質コア光捕集反応中心複合体の二量体構造」をクライオ電子顕微鏡により立体的に可視化することに成功した(ニュースリリース)。

光合成細菌は,光合成時に植物やシアノバクテリアのように酸素を発生しないものの,非常に高い効率で太陽の光を電子エネルギーへ変換できるように進化してきた。

光合成細菌の光合成は酸素発生型である植物の光合成に類似している部分もあるが,酸素非発生型として効率を重視した独自の進化過程を遂げており,その立体構造と機能との相関性は不明な部分も多く,発酵培養などで広く利用されている光合成細菌ロドバクター・スフェロイデスの光捕集反応中心複合体も謎が多いままだった。

また,光合成細菌は農作物にとっての有害物質を栄養とし,有益な栄養分を排出するようなものが多く,化学物質に頼らない農業への活用も進められてきた。また,非常に高いエネルギー変換効率を持つことから,酸素を発生しない光合成のメカニズムの解明が期待されていた。

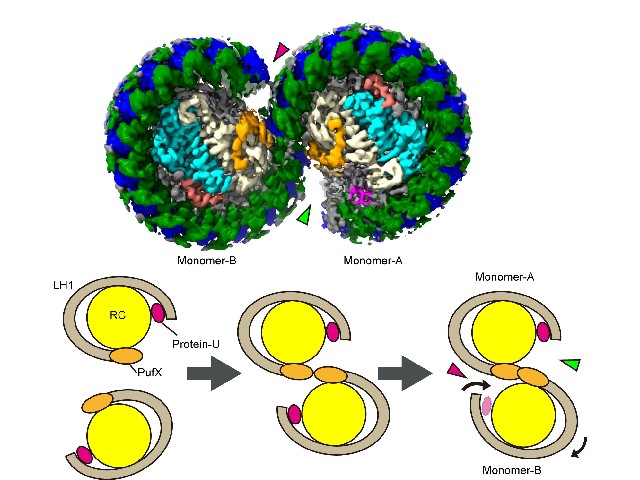

ロドバクター・スフェロイデスのコア光捕集反応中心複合体は二量体形成ができ,より高い効率で光のエネルギー変換ができることが知られているが,天然の状態にある二量体複合体内のメカニズムについては未解明だった。

今回研究グループは,「膜タンパク質コア光捕集反応中心複合体の二量体構造」をクライオ電子顕微鏡により立体的に可視化することに成功した。コア光捕集反応中心複合体(LH1-RC)は,光合成細菌が光エネルギーを集め,電子変換し,伝達することを可能にしている膜タンパク質。

特に天然由来のLH1-RC単量体2個が合体した二量体の立体構造と,研究グループが以前発見した高エネルギー変換を支える新奇の膜タンパク質protein-Uが存在しない欠損株のLH1-RC単量体の立体構造を可視化できた初めての例だとする。

二量体構造は,単純に単量体が2個結合した形状ではなく非対称な形をとり,構成する2つのLH1-RC単量体のキノンの出入口は,互いに位置やサイズが異なり,エネルギー変換の調節機能をもっている可能性が示唆された。

研究グループは今回解明したprotein-Uが果たす安定性と変換効率の向上メカニズムは,生物工学な利用として促進されるだけでなく,太陽光エネルギーの人工的利用のさらなる発展にも貢献するとしている。