京都大学の研究グループは,既存の Si(シリコン)半導体による集積回路では理論上動作不可能な高温環境において,SiC(シリコンカーバイド)半導体を用いることで集積回路の350℃基本動作実証に成功した(ニュースリリース)。

京都大学の研究グループは,既存の Si(シリコン)半導体による集積回路では理論上動作不可能な高温環境において,SiC(シリコンカーバイド)半導体を用いることで集積回路の350℃基本動作実証に成功した(ニュースリリース)。

Si半導体による集積回路は,動作可能温度が250℃程度に限られる。地下資源掘削の際,地盤情報のリアルタイムセンシングが求められるが,深部ではその温度は300℃以上に達することもあり,Si半導体は使用できない。

集積回路はMOSFET以外のトランジスタを使用して構成することもできる。中でも,JFET(接合型電界効果トランジスタ)は電流が流れる領域にMOSFETのような界面欠陥が物理的に存在しないため,高温動作SiC集積回路を構成するトランジスタとして有望であり,国内外で研究がなされている。

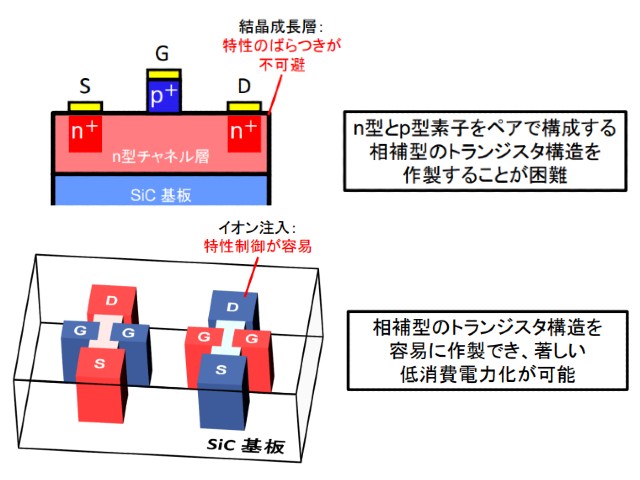

しかしながら,一般的な方法で作製したJFETは相補型回路の構成が不可能であるため,大きな待機電力を必要とする。SiC集積回路の応用が期待される300℃以上の高温環境では供給電力も限られることが予想され,低消費電力化が課題だった。

今回,研究グループは,SiC JFETによる相補型論理ゲート動作を世界で初めて実証した。また,Si半導体では動作が不可能である350℃における正常動作も確認した。ポイントは以下の通り。

①相補型回路の構成にはn型,p型JFETが必要。一般的なJFETの作製方法ではn型,p型どちらか一方しか作製することができなかった。今回,デバイス構造全てをイオン注入で作製することにより同一基板上へのn型,p型JFET の作製を実現した。

②さらに,トランジスタの特性として,ゲート端子に電圧を加えていないときは電流を流さないノーマリーオフ型の特性が必須となる。この特性も一般的なJFETの作製方法では実現が難しいが,JFETの構造を工夫することでノーマリーオフJFETの作製を達成した。

これは,高温動作集積回路の実用化につながる成果。集積回路とは異なる分野で市場形成が順調に進んでいるSiC半導体で使用される標準的なプロセスでこの回路が作製でき,MOSFET一辺倒で進んできた集積回路の歴史に一石を投じるもの。

研究グループは,微細化による小型化,高速化,高機能化がJFETでも可能かどうか,更なる基礎研究が必要であり,引き続き検討を進めていくという。この技術により,高温環境により制限されていた資源探索,宇宙開発などの分野発展が期待されるとしている。