京都大学の研究グループは,葉緑体のタンパク質がCO2の濃度変化を受けて働く場所を変化させ,光合成の能力を柔軟に維持する仕組みを発見した(ニュースリリース)。

京都大学の研究グループは,葉緑体のタンパク質がCO2の濃度変化を受けて働く場所を変化させ,光合成の能力を柔軟に維持する仕組みを発見した(ニュースリリース)。

植物は,太陽光のエネルギーを利用して光合成によりCO2を吸収し,ショ糖やデンプンなどの炭水化物を作る。

陸上植物は,主に受動的な拡散によって細胞内に入るCO2を葉緑体で吸収するが,藻類が生息する水中ではCO2の拡散する速度が遅く,光合成の能力が制限される。そのため多くの藻類は,CO2を固定する酵素を葉緑体の中の一区画(ピレノイドと呼ばれる特殊な構造)に閉じ込め,ピレノイドにCO2を濃縮することで,CO2を獲得しづらい環境でも光合成の能力を維持する仕組み「CO2濃縮機構」をもつ。

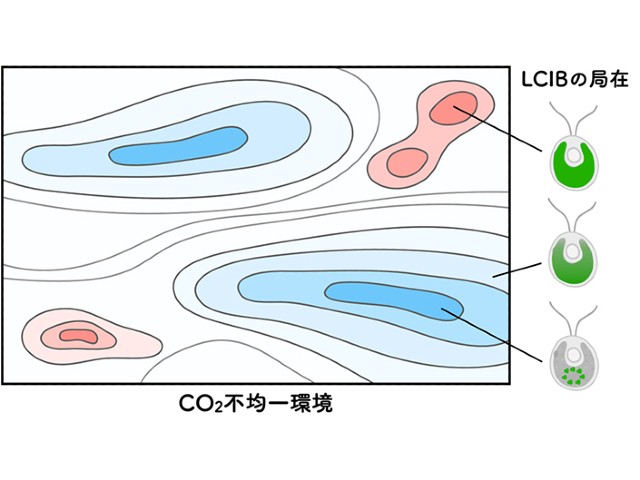

これまで研究グループは,葉緑体タンパク質LCIBが藻類のCO2濃縮機構に必要不可欠であること,そしてLCIBが葉緑体の中で働く場所(局在)を変化させることを報告してきた。しかし,LCIBの局在変化にどのような環境因子が不可欠なのか,そしてLCIBの局在変化にどのような生理学的な意義があるのかについてはよくわかっていなかった。

研究グループは,微細藻の一種でモデル緑藻として知られるクラミドモナスを用いて,培地中のCO2濃度を測定しながら様々な培養条件におけるLCIBの局在変化を調べた。そして,LCIBの局在変化には,LCIBと結合するタンパク質LCICが必要であること,また,光合成が起こらない暗所や薬剤添加により光合成を停止させても,CO2濃度が約7µMを境にLCIBの局在が切り替わることを発見した。

LCIBは,CO2と重炭酸イオン(HCO3–)の交換反応を触媒する酵素の構造的特徴を持つ。そのため,LCIBがピレノイドの周囲に局在する場合はピレノイドから漏れ出たCO2を捕捉する働きを,そしてLCIBが葉緑体全体に広がっている場合は外環境からCO2を取り込む働きをすると考えられるという。

この研究は,CO2の濃度が変動する不均一な環境下で,藻類が葉緑体タンパク質の局在を細やかに変化させることで,光合成の能力を柔軟に維持する仕組みの一端を明らかにしたもの。研究グループは近い将来,藻類がもつCO2濃縮機構を陸上植物に導入し,作物の生産性向上やCO2削減に貢献する応用研究の礎となることが期待されるとしている。