京都工芸繊維大学と京都府立医科大学は「ラマン分光法による変異種同定法」を開発した(ニュースリリース)。

京都工芸繊維大学と京都府立医科大学は「ラマン分光法による変異種同定法」を開発した(ニュースリリース)。

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異種は,スパイクタンパク質とヌクレオカプシドタンパク質の両方に構造上の違いがあることが知られている。

これらの変異の機能的な関連性は現在研究が進められているところだが,すでに,宿主の受容体との親和性,抗体耐性,診断感度に大きな影響を与えることが分かっている。現在のパンデミック下において,ウイルスの拡散を防ぐためには,ウイルス株を現場で迅速かつ正確にパターン化する技術が不可欠となる。

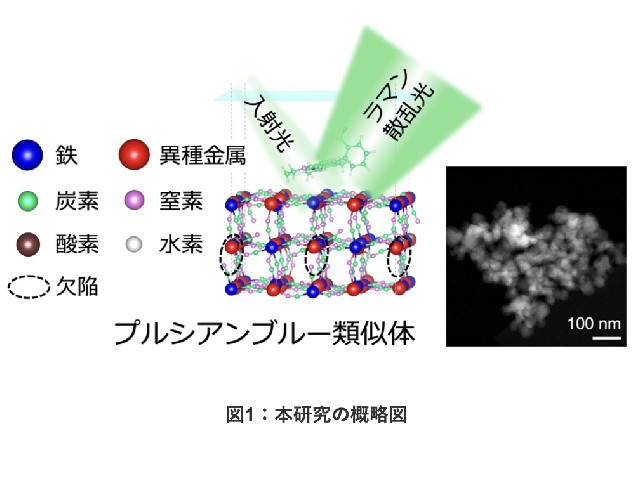

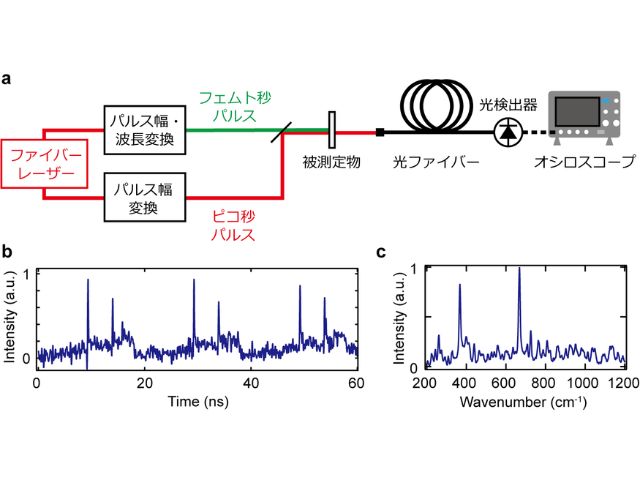

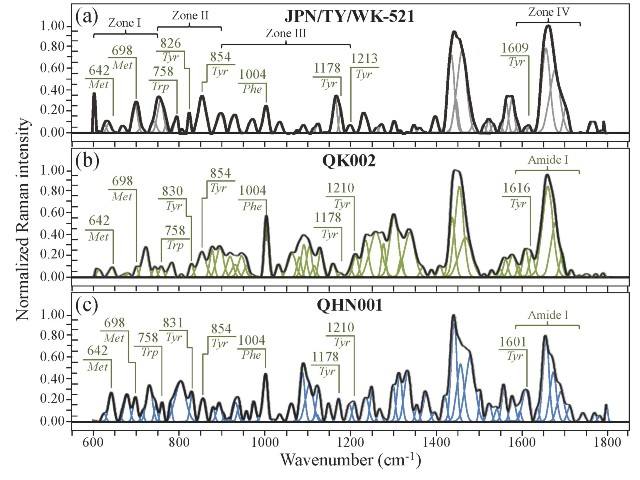

研究グループは,様々な変異種から得られたラマンスペクトルを従来種のものと比較したところ,分子振動の様態に顕著な相違を示すこと,またこれらの相違は,①S-S結合による回転異性体,②チロシンフェノール環の疎水性相互作用,③RNAプリン塩基およびピリミジン塩基,④タンパク質の二次構造などが関与していることを見出した。

これらの分子レベルでの解析結果とその統計的な検証に基づき,ラマンスペクトルを組合せたバーコードに置換することで,簡易かつ迅速に変異種を同定する手法を樹立した。また,この「ラマンバーコード」により,ユーザー(医師や患者等)が迅速かつ容易にアクセス可能な電子情報として管理できる。

ラマン分光法は,ウイルス構造を分子スケールで明確に示すことが可能であり,新型コロナウイルス変異種に関する洞察的情報を迅速に提供することができる。この手法はウイルスが有する分子構造上の特性を高感度かつ迅速に検出するものであり,将来的に臨床サンプルからウイルスを濃縮精製する技術が向上すれば,これまでのPCR検査では実現できなかった「その場で数分以内」での変異種の同定が実現できる可能性があるという。

さらに,研究グループが特定したラマンスペクトルの解析条件により,変異種が有する分子レベルでの様々な詳細情報(ウイルスタンパク質の異性構造,ウイルス表面のプロトン化条件,タンパク質の二次構造など)を入手することができるとする。

これらの情報は,変異種が部位特異的に示す分子構造上の相互作用に直接関連していることから,ウイルスの形態形成経路を解き明かすと共に,新しいワクチンや医薬品の開発に貢献することが大いに期待されるとしている。