大学と京都大学は,「赤外多角入射分解分光法(赤外MAIRS法)」という新規赤外分光法により,これまで研究が不可能であった「氷表面のダングリングOHの赤外光吸収効率(吸収断面積)」を明らかにした(ニュースリリース)。

大学と京都大学は,「赤外多角入射分解分光法(赤外MAIRS法)」という新規赤外分光法により,これまで研究が不可能であった「氷表面のダングリングOHの赤外光吸収効率(吸収断面積)」を明らかにした(ニュースリリース)。

氷は宇宙でもっとも豊富に存在する固体物質であり,宇宙空間を漂う星間塵の表面はアモルファス(非晶質)の氷で覆われている。

太陽系を含む惑星系はこの氷に覆われた星間塵を材料物質として形成されるため,氷星間塵の構造を分子レベルで理解することは,惑星形成の素過程である星間塵同士の衝突と凝集を理解するために重要となる。

星間塵を覆う氷には,およそ3.1μm(3600-3000cm−1)あたりに氷内で4配位の水素合ネットワークを形成したH2O に由来する吸収線(ピーク)と,2.7μm(3696cm−1)あたりに「ダングリングOH」と呼ばれる「氷の表面に存在する水素結合ネットワークが不十分な3配位のH2O」に由来する非常に弱いピークがある。

この「ダングリングOH」は氷の表面構造や物性(空孔率や比表面積)を強く反映しており,さらに氷表面でおきる化学反応において触媒効果をもたらす(吸着や反応をおこす場となる)ことが知られている。

赤外線天文学では,観測から得た「氷の赤外スペクトルの吸光度」と「氷の赤外光に対する吸収断面積」から,氷の存在量を求めることができる。4配位のH2Oに由来する幅広いピーク(3600-3000cm−1)の吸収断面積については多くの研究がなされ,活用されている一方,3配位のH2OであるダングリングOHの吸収断面積については,ダングリングOHの存在量と吸光度との相関が不明だった。

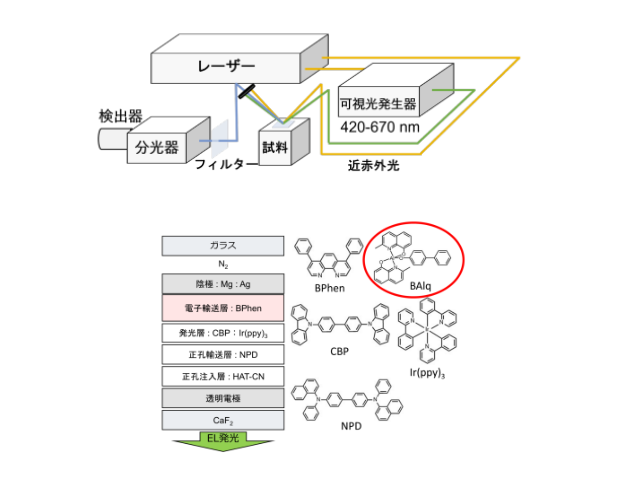

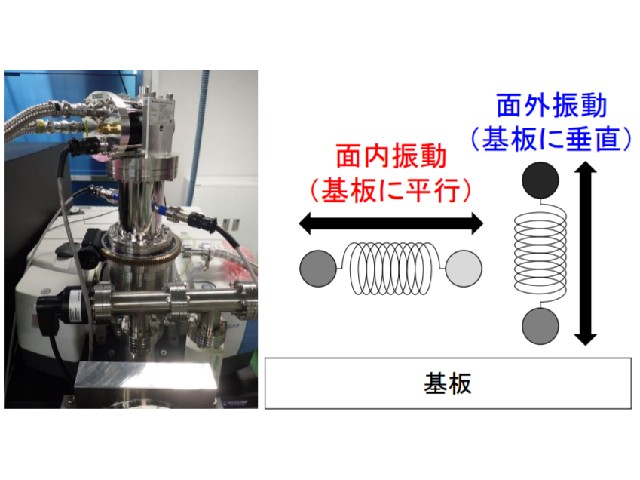

研究グループが開発した赤外MAIRS法は,赤外分光法と多変量解析とを組み合わせた分析法で,試料内の分子の面内振動(基板に平行な振動)と面外振動(基板に垂直な振動)の赤外吸収スペクトルを定量的に得ることができ,赤外光の吸収断面積を測定に応用した。

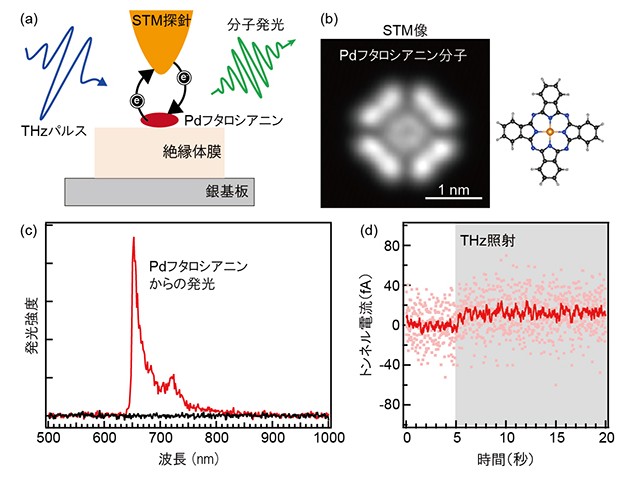

研究ではメタノール(CH3OH)を蒸着してダングリングOHと水素結合させ,ダングリングOHのピークが消えるメタノール蒸着量からダングリングOHの存在量を定量し,吸収断面積を明らかにした。その値は氷内部よりもおよそ20倍小さい値になり,ダングリングOHが氷内部のH2Oに比べて特異的な赤外光吸収特性を持つことが明らかになった。

研究グループは,この成果により星間塵表面の化学反応メカニズムや惑星系の形成について理解が大きく進むことが期待されるとしている。