大阪大学,東京都健康安全研究センター,京都大学,早稲田大学は,神経細胞の成熟に重要な細胞内の仕組みが,温度によって精密に制御されることを発見した(ニュースリリース)。

大阪大学,東京都健康安全研究センター,京都大学,早稲田大学は,神経細胞の成熟に重要な細胞内の仕組みが,温度によって精密に制御されることを発見した(ニュースリリース)。

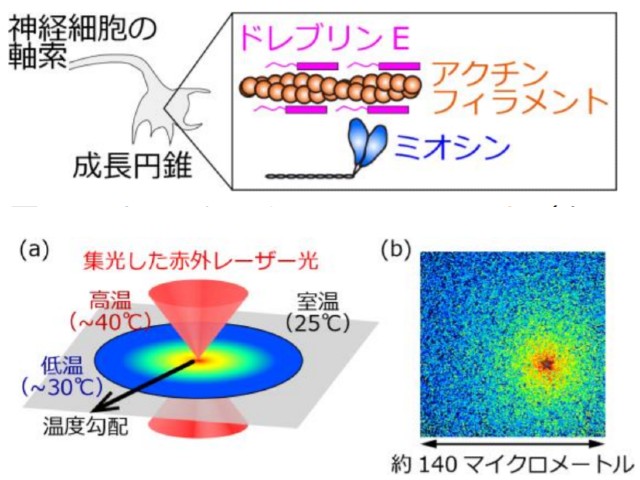

哺乳類の胎児は,母親の胎内で成長する。このとき,神経細胞が伸びて別の神経細胞とつながる。その先端「成長円錐」には,力を出して細胞の形を変えたり,力のOn/Offを調節したりする要素が集まっている。

力を出すタンパク質の代表例がミオシンとアクチンフィラメントで,成長円錐での調節役の一つが,ドレブリンEと呼ばれるタンパク質。ドレブリンEの濃度は,神経細胞の成熟に伴い減少することが知られているが,その詳細は不明だった。

一般には,標的とするタンパク質を精製して計測すれば,機能を詳しく調べることができる。ところが,特にミオシンが熱で失活しやすいために,生理的温度である37℃付近での実験は非常に困難だった。

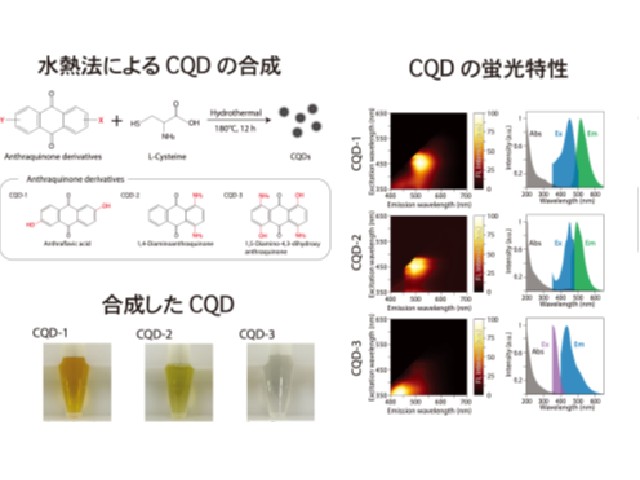

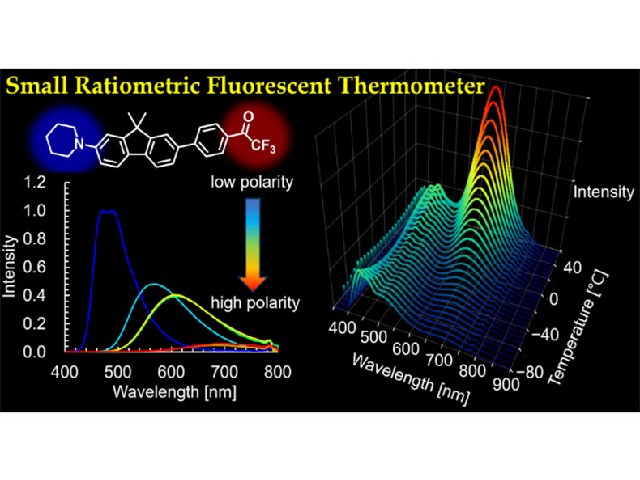

そこで研究グループは,アクチン,ミオシン,ドレブリンEの3つの精製タンパク質を利用した実験系に,レーザーを用いた局所熱パルス法を組み合わせた。

局所熱パルス法は,①顕微鏡の視野内に形成される局所的な温度勾配を利用して,タンパク質の活性を様々な温度で一度に計測できる,②レーザー光の照射時間をシャッターで調節することにより,タンパク質が熱でダメージを受けるよりも早く温度勾配を消せるため,通常では実験が難しい,高温でのタンパク質活性を計測できる,の2つの特長がある。

研究グループは,ミオシンとアクチンフィラメントの相互作用の解析は,直径が10nmに満たないアクチンフィラメントを蛍光色素で明るく光らせることで可視化し,相互作用によりアクチンフィラメントが動く様子を,画像解析から正確に追跡することで行なった。

その結果,温度が室温の時はこれまでの報告通り,ドレブリンEがミオシンとアクチンフィラメントの相互作用を阻害するという結果だった。ところが熱パルスを与えた途端に,ドレブリンEを結合したアクチンフィラメントが動き出すという,予想外の現象が見つかった。

そこで温度とドレブリンEの濃度を様々に変えて実験を繰り返した。すると37℃付近でのみ,しかもちょうどドレブリンEが生体内の濃度の範囲にあるとき,濃度が少し変われば力の On/Offを効果的に切り替えられることがわかった。しかし,1℃低いだけでも,濃度を大きく変えてもOn/Offは上手く切り替わらなかった。

研究グループはこの成果について,将来,ナノスケールの温度センサーを人工的に設計して作るといったことにも繋がるものだとしている。