法政大学,広島大学,物質・材料研究機構(NIMS)は,メカノケミカル法という低環境負荷で簡便なプロセスを制御して,可視光活性が高温熱処理で上昇する新しいタイプの光触媒を精密に合成するプロセスを開発した(ニュースリリース)。

法政大学,広島大学,物質・材料研究機構(NIMS)は,メカノケミカル法という低環境負荷で簡便なプロセスを制御して,可視光活性が高温熱処理で上昇する新しいタイプの光触媒を精密に合成するプロセスを開発した(ニュースリリース)。

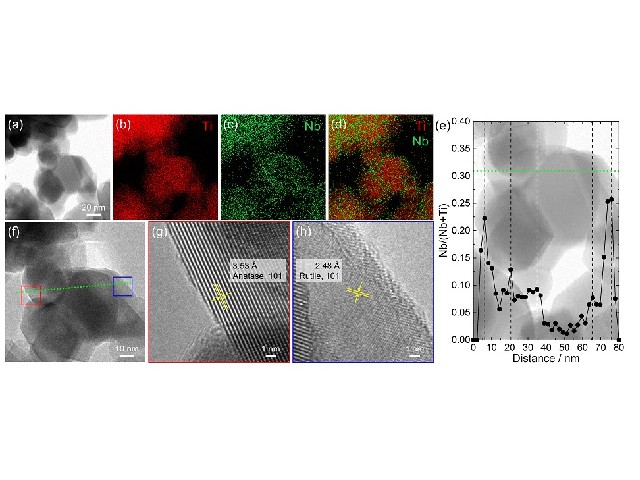

酸化チタンには,同じ化学組成,TiO2を持っていても異なる結晶構造を有する多形がある。代表的な結晶相が,ルチル相とアナターゼ相であり,アナターゼ相が高い光触媒活性を持つ。

アナターゼ相酸化チタン中の電子を励起するためには紫外線の照射が必要で,高温にさらすと活性の低いルチル相酸化チタンに変化してしまう。そこで研究グループは,可視光照射で光触媒作用を生じ,高温で処理しても活性の下がらない酸化チタン光触媒をつくろうと考えた。

酸化チタンに酸化ニオブを添加すると,高温処理をしてもアナターゼ相酸化チタンからルチル相酸化チタンに変化する度合いを下げることができた。また,小粒径の触媒微粒子の高い反応速度は大きな表面積に起因するが,ニオブ添加は酸化チタン微粒子を高温熱処理しても粒子の粗大化が抑制された。さらに,高温で熱処理することにより可視光照射下での光触媒反応活性が高まった。

通常の化学反応では,母相粉末に添加粉末を加えて高温加熱すると均質な濃度分布になる。研究では,母相となる酸化チタン粉末を構成する微粒子,添加された酸化ニオブ粉末微粒子,それぞれの表面をメカノケミカル処理により活性化し,600~800℃の熱処理により化学反応を開始した。メカノケミカル法は粒子に機械的応力を印加して微粒子を得る粉砕プロセスで,同時に粒子の物理化学的特性を変化させる。

しかしながら,微粒子内部の活性化されていない部分に原子が移動するほどには熱処理温度が高くないので,酸化チタン粒子の表面にニオブが蓄積された。高温になるほどニオブの蓄積量が大きくなり,酸化チタンの表面には結晶構造の異なる複合酸化物,TiNb2O7が存在し,このTiNb2O7が本来光触媒活性の低いルチル相を助けて可視光光触媒活性を発現させたと考えたという。

この研究では,粒子表面の反応性上昇に関するメカノケミカル効果を電子顕微鏡で直接観察した。この効果は他の材料系にも応用可能であり,メカノケミカル法の有効な活用法の拡大が大いに期待されるという。メカノケミカル処理は,反応容器に粉末と粉砕ボールを入れて反応容器を回転するだけの簡単なプロセスであり,大量処理が可能。研究グループは,化学的な精密操作を取り入れるとさらに有益なプロセスとして汎用性が高まるとしている。