基礎生物学研究所の研究グループは,代表的な盗葉緑体ウミウシであるチドリミドリガイの高精度なゲノム解読に成功し,光合成に関連する藻類の遺伝子はウミウシの核に移動していないことを明らかにした(ニュースリリース)。

基礎生物学研究所の研究グループは,代表的な盗葉緑体ウミウシであるチドリミドリガイの高精度なゲノム解読に成功し,光合成に関連する藻類の遺伝子はウミウシの核に移動していないことを明らかにした(ニュースリリース)。

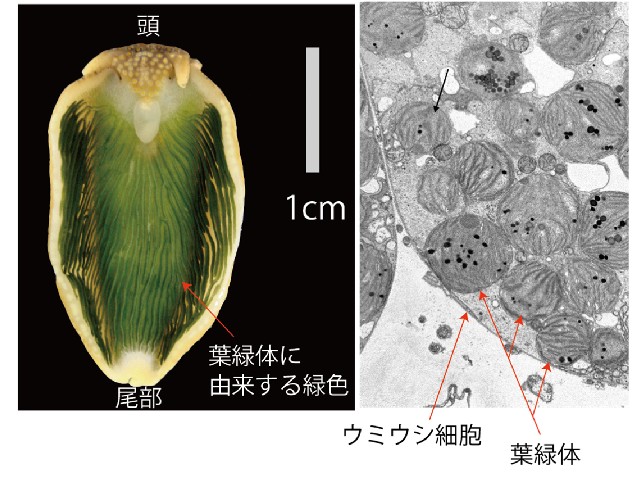

一般に動物は光合成を行なえないが,巻き貝の仲間であるウミウシ類の一部の種は,餌として食べた藻類から,葉緑体を自分の細胞内に取り込み,数ヶ月に渡って葉緑体の光合成能力を維持し,そこから栄養を得る。これを「盗葉緑体現象」と呼ぶ。

藻類や植物では,葉緑体が光合成を行なうために必要な遺伝子のほとんどは葉緑体のゲノムではなく核ゲノムに存在する。そのため,人為的に藻類細胞から単離された葉緑体は単独で光合成を行なうことはできないが,ウミウシは餌から取り込んだ葉緑体の光合成活性を維持することができる。

この仕組みについてこれまで多くの議論と研究がなされてきたが,有力な説として,藻類の核に存在する光合成に必要な遺伝子が,ウミウシの核に移動(水平伝播)しているとする「遺伝子の水平伝播」説がある。しかしウミウシでは精度の高い遺伝情報が整備されておらず,論争が続いていた。

今回研究グループは,代表的な盗葉緑体ウミウシであるチドリミドリガイの高精度なゲノム解読に成功した。また,コノハミドリガイのゲノム解読にも成功した。その結果,光合成に関連する藻類の遺伝子はウミウシの核に移動していないことを明らかにした。これは,遺伝子の水平伝播を伴わずとも,光合成のような複雑な生物機能が種を超えて伝播しうることを意味する。

それでは,光合成遺伝子の水平伝搬がない状況でどのように光合成を行なっているのか,という疑問について,ウミウシの光合成器官(葉緑体を貯めている細胞)の遺伝子発現解析を行なったところ,タンパク質代謝や酸化ストレス耐性,自然免疫関連の遺伝子が高いレベルで発現しており,これらの遺伝子群が長期間の光合成活性維持に関与していることが示唆された。

また,これらの遺伝子群は,光合成活性をより長期に維持できるウミウシの系統で多様化するように進化していることもわかった。これらの遺伝子がどのような機構で盗葉緑体の光合成活性を支えているかは今後の研究課題だという。

研究グループでは,今後さらに盗葉緑体現象を研究することによって,葉緑体や光合成を自由自在に操る技術の開発(例えば動物細胞に光合成能力を付加するなど)につながることが期待されるとしている。