東京大学と神奈川大学は,数種類の植物に変動光を与えて損傷を比較したところ,弱光環境下でも生育する耐陰性の強いクワズイモの光化学系Iは損傷を受けにくく,しかも,栽培時の光強度が弱いほど光化学系I の「変動光」耐性が強いことを発見した(ニュースリリース)。

東京大学と神奈川大学は,数種類の植物に変動光を与えて損傷を比較したところ,弱光環境下でも生育する耐陰性の強いクワズイモの光化学系Iは損傷を受けにくく,しかも,栽培時の光強度が弱いほど光化学系I の「変動光」耐性が強いことを発見した(ニュースリリース)。

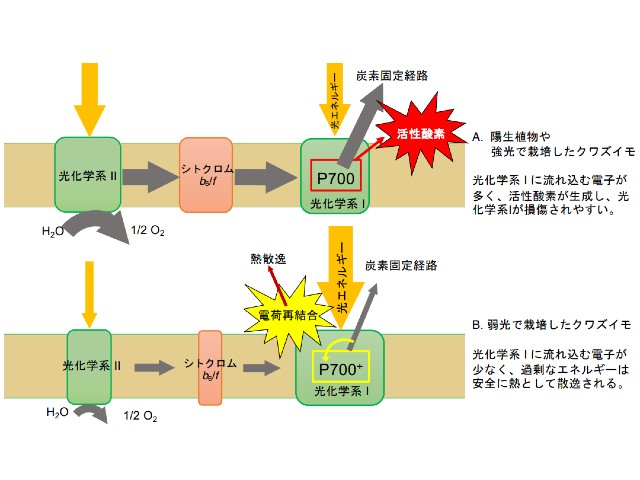

葉緑体において,光のエネルギーを化学エネルギーに変換する光化学系IとIIのうち,強い光を当て続けたときにおもに損傷をうけるのは光化学系IIであること,強光で栽培した植物ほどこの損傷に耐性であることはよく知られていた。

研究グループは,野外の自然光環境でよく見られる,弱光に加えて時々強光が当たるような「変動光」下では,光化学系IIではなくIが損傷されることを見出し,この原因を追求してきた。また,光化学系Iのみを駆動する遠赤色光が存在すると,この阻害がほとんど起こらなくなることも見出している。

いくつかの種において,変動光による光化学系Iの損傷度合を比較したところ,弱光環境下でも生育できる耐陰性の強いクワズイモの光化学系Iは,遠赤色光がない場合にも変動光に耐性だった。しかも,弱光で栽培したクワズイモほど耐性が強いことがわかった。

この原因を究明したところ,弱光で栽培したクワズイモの光化学系Iが変動光による光阻害に耐性となる原因は以下の2つによることが明らかになったという。すなわち,①弱光下で栽培したクワズイモでは,光化学系IIやシトクロムfの量に比べて光化学系Iを多く持っており,変動光の中の強光時に光化学系II側からシトクロムfを経て光化学系Iに流れこむ電子の量が少ない。

②強光時には,葉に吸収された光エネルギーが光化学系Iに多く分配される。光化学系Iへの電子の流入量が少ないのに,光化学系Iに励起エネルギーが多く分配されると,光化学系Iの反応中心は電子を失った酸化状態となる。これと還元状態にある電子伝達コンポーネントとの電荷再結合によって,過剰なエネルギーがうまく消去されるようだという。

光阻害は植物の光合成生産を抑制しており,光阻害耐性植物の創出は作物の増産につながると考えられている。研究グループは今回,これまでに行なわれてきた光化学系IIに注目した研究だけではなく,光化学系Iの光阻害とその耐性の研究が必要であることを強く示すことができたとしている。