理化学研究所(理研),同志社大学,京都大学は,藻類のスピルリナを鋳型として作製した微小な金属らせん構造から特定の方向にテラヘルツ光が放射される様子を,高性能テラヘルツ近接場顕微鏡を用いてリアルタイムに可視化することに成功した(ニュースリリース)。

理化学研究所(理研),同志社大学,京都大学は,藻類のスピルリナを鋳型として作製した微小な金属らせん構造から特定の方向にテラヘルツ光が放射される様子を,高性能テラヘルツ近接場顕微鏡を用いてリアルタイムに可視化することに成功した(ニュースリリース)。

近年,テラヘルツ周波数帯の電磁波(テラヘルツ光)を利用したさまざまな応用研究が進展している。特に,テラヘルツ光独自の特性を利用した新しいイメージングやセンシング,分光応用が実現しつつある。

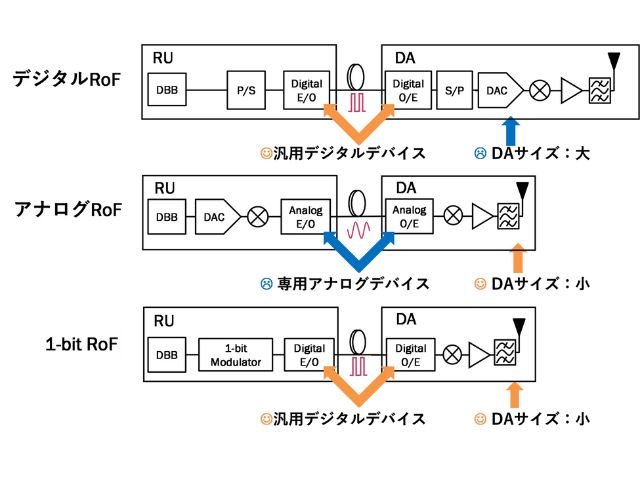

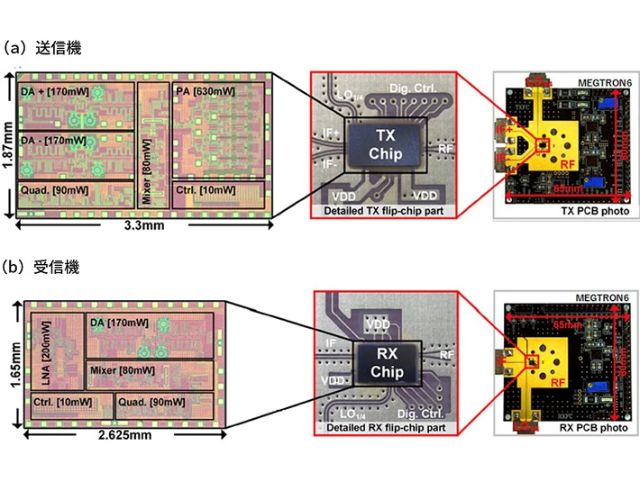

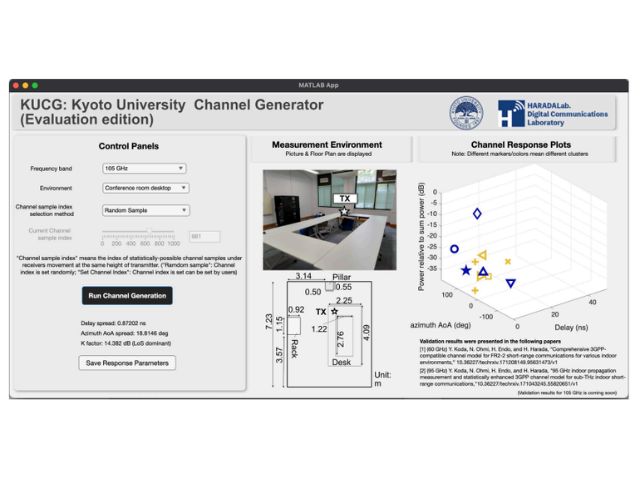

また,テラヘルツ光は,次世代の超高速移動通信規格(6G)における重要な電磁波資源であり,Beyond 5G/6Gへ向けたテラヘルツ光関連デバイスの研究開発を,世界に先行して進めることが重要となる。

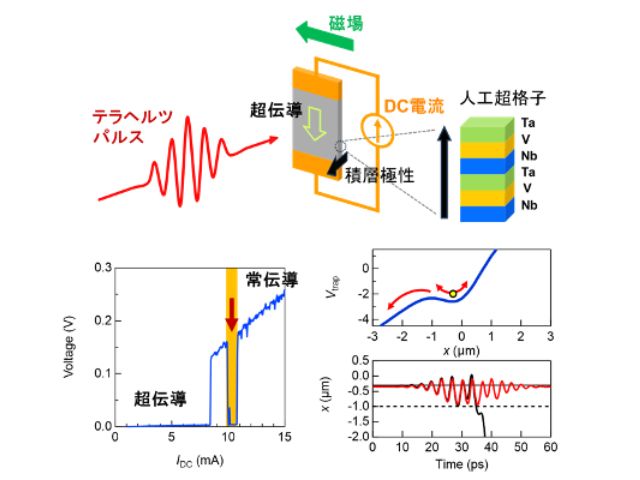

研究グループはまず,バイオテンプレート技術を用いて,藻類のスピルリナを金や銀,銅,ニッケルなどで無電解メッキし,微小な金属らせん構造(長さ約0.1mm,直径約0.03mm,線径約0.007mm)を作製した。らせん構造は,広帯域で軸方向,直交方向のどちらにも受信・放射できるヘリカルアンテナとしての動作を可能にする。

また,スピルリナの長さは,テラヘルツ光の波長と同等の100~200μm程度であることから,テラヘルツ光と効率良く相互作用することも期待される。このサイズの金属らせん構造は,バイオテンプレート技術であれば安価に大量生産が可能だという。

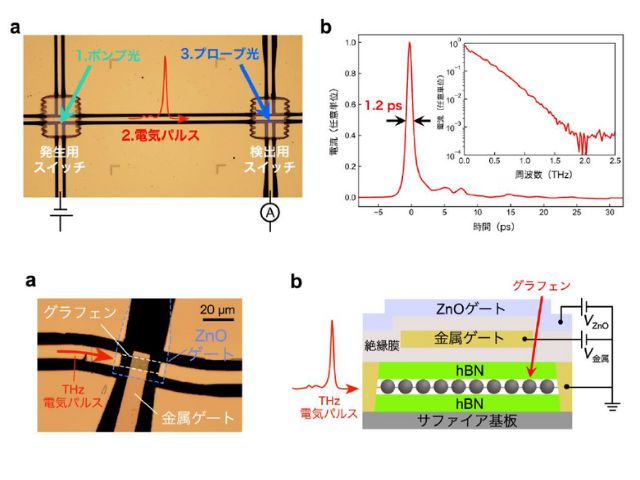

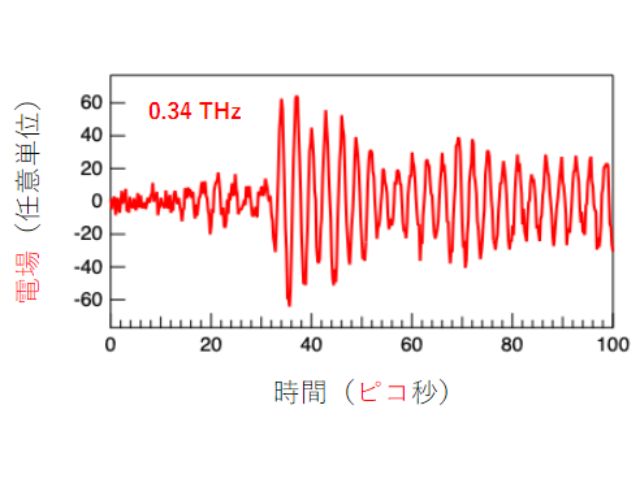

次に,テラヘルツ近接場顕微鏡を用いて,作製した微小金属らせん構造とテラヘルツ光との相互作用を調べた。その結果,テラヘルツ光によって励振された微小金属らせん構造から,特定の方向へ異なる周波数のテラヘルツ光が再放射される様子を,回折限界を超えたテラヘルツ光波長の10分の1程度の空間分解能と,フェムト秒の時間分解能でリアルタイムに可視化することに成功した。

テラヘルツ近接場顕微鏡を用いればテラヘルツ光を直接可視化できるだけでなく,さまざまなデバイスとの相互作用を優れた空間・時間分解能で克明に観測することが可能。これはアンテナをはじめとするさまざまなテラヘルツ関連デバイスを開発する上で有益なデータを得ることを可能とする。

今回の観測から,この微小金属らせん構造はテラヘルツの超広帯域かつ非常に高性能な微小アンテナとしての動作が期待できるという。また,テラヘルツ光は空間伝搬距離が短く,多くのアンテナが必要になると考えられるが,今回用いたバイオテンプレート技術は,低コストで大量に微小金属らせん構造を作製できるとしている。