東京工業大学と日本電信電話(NTT)は,テラヘルツ帯で通信が可能なアクティブフェーズドアレー無線機を世界で初めてCMOS集積回路により実現した(ニュースリリース)。

東京工業大学と日本電信電話(NTT)は,テラヘルツ帯で通信が可能なアクティブフェーズドアレー無線機を世界で初めてCMOS集積回路により実現した(ニュースリリース)。

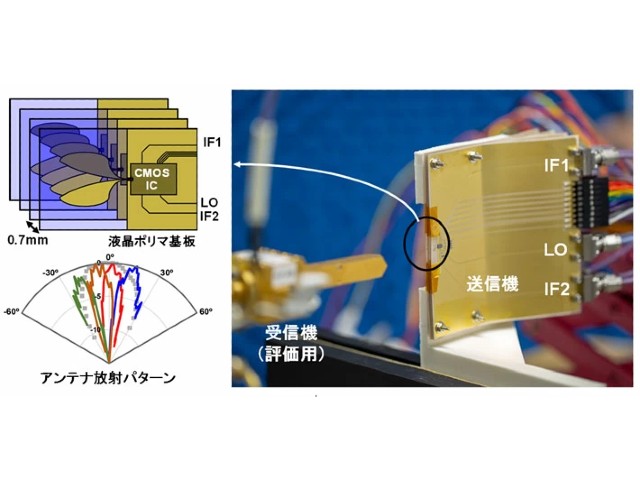

ミリ波帯やテラヘルツ帯の課題として,通信距離の確保が難しいことが挙げられる。5Gでは,アンテナと送受信機を多数アレイ状に並べたアクティブフェーズドアレー技術が用いられており,数百メートル以上の通信距離を確保している。しかし,テラヘルツ帯ではさらに高密度にアンテナと送受信機を並べる必要があり,これまでアクティブフェーズドアレー技術による通信機は実現していなかった。

従来のテラヘルツ帯のミキサ回路では,送受信で別々のミキサ回路を用意する必要があった。今回,サブハーモニック型のミキサにより,同じ回路を送信にも受信にも切り替えて利用する双方向動作を実現した。

フェーズドアレーで必要な送受信する信号の位相制御に,テラヘルツ帯でも広帯域動作が可能なLO移相方式を用いた。搬送波となる局部発振器(LO)の信号の位相を変化させるLO移相器を4逓倍器に前置することで線形な移相特性を実現した。双方向増幅器を分布型とすることで広帯域化に成功し,送受信機全体として38GHzの変調帯域を実現した。

また,2系統ある信号経路のそれぞれにLO移相器を設けることにより,送信時にはアウトフェージング構成,受信時にはハートレー構成とすることができる。アウトフェージング構成にすることで,理論値と比較して平均送信電力を約5dB向上した。

現状の5Gと同じくプリント基板上に構成する方法も考案した。液晶ポリマー基板上の銅箔にアンテナパターンを形成し,薄化したCMOS ICを実装したものを4層積層することでフェーズドアレーアンテナを構成。各アンテナ素子はビバルディ型とした。このテラヘルツフェーズドアレーICは65nmのシリコンCMOSプロセスで試作し,1.70mm×2.45mmの小面積にフェーズドアレー送受信機を搭載した。

アンテナ放射パターンを測定したところ,位相の設定値にあわせてビームステアリングができていることを確認した。消費電力は送信時・受信時ともに0.75Wだった。次に変調波による評価を行なったところ,QPSKから16QAMの変調方式に対応可能であり,242-280GHzの変調帯域があった。送信機の最大変調速度は52Gb/sだった(16QAM時)。

今回は1次元アレーによる実証であったが,プリント基板と積層することで2次元アレイの実現も可能であり,今後はより高密度なフェーズドアレーを実証するとしている。