大阪大学,日邦プレシジョン,東京農工大学は,従来の電極生成や接触による材料の汚染が避けられない測定手法に代わりテラヘルツ時間領域分光法を用いて,次世代のパワーデバイス・超高周波動作デバイス材料として着目されている半導体酸化ガリウムの電気特性評価に成功した(ニュースリリース)。

大阪大学,日邦プレシジョン,東京農工大学は,従来の電極生成や接触による材料の汚染が避けられない測定手法に代わりテラヘルツ時間領域分光法を用いて,次世代のパワーデバイス・超高周波動作デバイス材料として着目されている半導体酸化ガリウムの電気特性評価に成功した(ニュースリリース)。

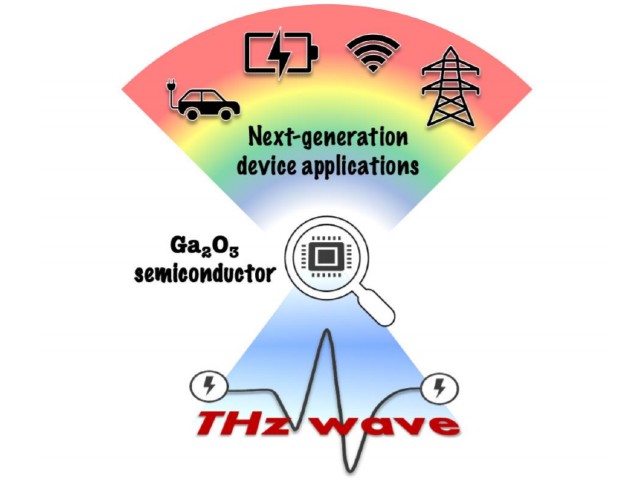

β型酸化ガリウム(β-Ga2O3)は,シリコン(Si)をはじめ,炭化シリコン(SiC)や窒化ガリウム(GaN)といった半導体に比べて変換効率の優れた材料特性を持ち,パワーエレクトロニクス産業に革命をもたらすことが期待されている。

また,これまでワイドギャップ半導体として知られてきたSiCやGaNよりさらに広いバンドギャップを持ち,超ワイドギャップ(ultra-wide bandgap(UWBG))半導体とも言われており,高周波デバイス用途でも大きな期待を集めている。

次世代の高周波通信周波数帯(Beyond 5G,6G)として,テラヘルツ領域やミリ波領域で動作する電子デバイスの活用が期待される中,β-Ga2O3の物性評価が待たれている状態だった。

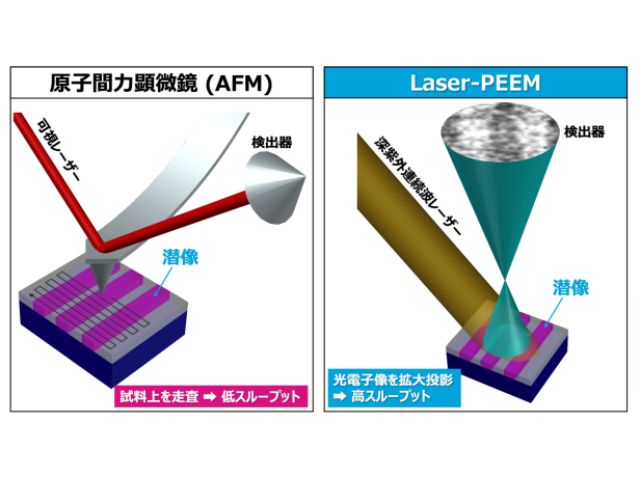

研究グループは今回,β-Ga2O3の評価にテラヘルツ時間領域分光(THz-TDS)を使用し,バルク単結晶試料およびエピタキシャル膜のβ-Ga2O3のテラヘルツ領域での屈折率や誘電率という基本的な特性の評価を初めて実施することに成功した。

β-Ga2O3は異方性結晶であり,その特性は結晶軸によって異なることから,測定は結晶軸に平行な2つの異なる方向(2つの光学軸)に沿って行ない,その透過測定の結果から,THz領域における異なる軸の複素屈折率を確定することに成功した。

複素屈折率は誘電率と関係しているため,β-Ga2O3のパワーデバイス応用に有益なβ-Ga2O3のTHz領域の誘電率を確定した。

さらに,得られた複素屈折率にドルーデ・ローレンツモデルを適用することにより,β-Ga2O3薄膜の電気特性を高い精度で測定することに成功した。同時に,キャリア濃度、散乱時間・移動度,静的誘電率という電子デバイスに重要な特性値を計測することにも成功した。

テラヘルツ時間領域分光法は,非接触・非破壊で屈折率等の情報を得るだけでなく,電子デバイス動作のための重要なパラメータの評価が可能であることを実証した。研究グループは,β-Ga2O3の評価において重要な役割を果たすことが期待される成果だとしている。