九州大学,JFCCナノ構造研究所,産業技術総合研究所,物質・材料研究機構,防衛大学校らの研究グループは,全く新しい実用強誘電体材料として,ウルツ鉱型結晶構造を有するAgIやCuClなどが有望であることを見出した(ニュースリリース)。

九州大学,JFCCナノ構造研究所,産業技術総合研究所,物質・材料研究機構,防衛大学校らの研究グループは,全く新しい実用強誘電体材料として,ウルツ鉱型結晶構造を有するAgIやCuClなどが有望であることを見出した(ニュースリリース)。

チタン酸ジルコン酸鉛(PZT)をはじめとする強誘電体材料は,不揮発強誘電体メモリー,携帯電話やパソコンのフィルターやアクチュエーターとして広く用いられている。その材料の多くに鉛が用いられているが,近年では環境問題から鉛を含有しない非鉛強誘電体材料の研究開発も盛んに行なわれている。

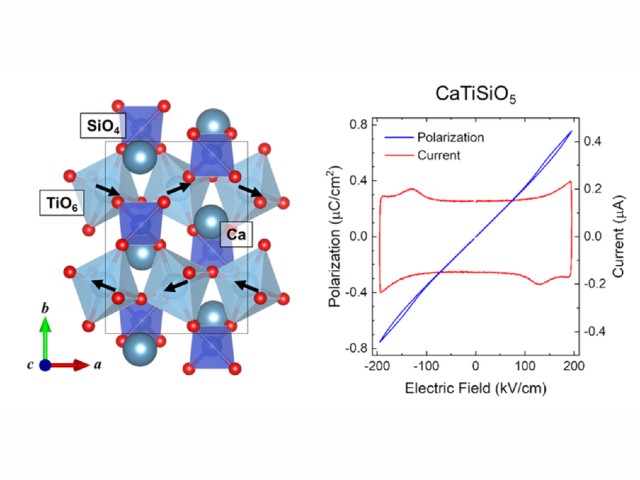

更なる高性能化に向けた研究がさかんにされてるが,高い性能を有する強誘電体材料の多くが酸素八面体からなるぺロブスカイト型結晶構造及びその類似構造を有していた。これらの材料群はこれまでの材料研究により詳細に調べつくされており,新たなブレイクスルーの為には,酸素八面体を有しない結晶構造をもつ強誘電体材料の発見が望まれていた。

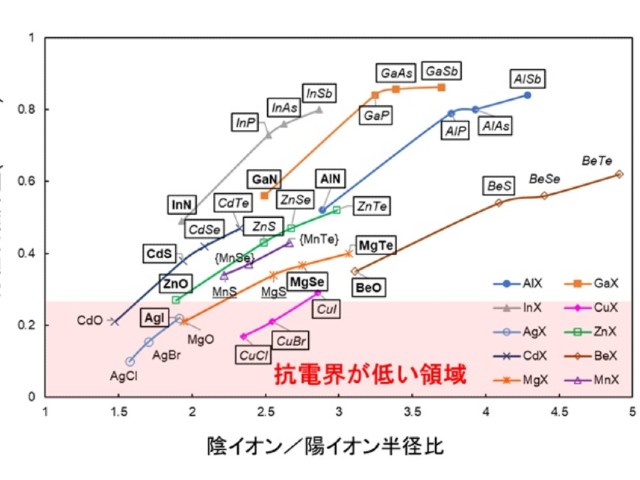

以前,同グループは,酸素八面体構造を有しない単純なウルツ鉱型結晶構造に着目し,その強誘電材料としての可能性を第一原理計算により検討し,強誘電体としての必要特性である分極反転障壁が,ZnOにおいて,代表的な強誘電体であるチタン酸鉛(PbTiO3)と同程度になることを突き止め,酸素八面体を有しない単純なウルツ鉱型結晶構造等での強誘電材料開発の可能性を原子レベルで明らかにしていた。

しかしながら,ZnOは非常に抗電界が大きいため実用材料として用いるにはさらに抗電界が低い材料を見つける必要があった。

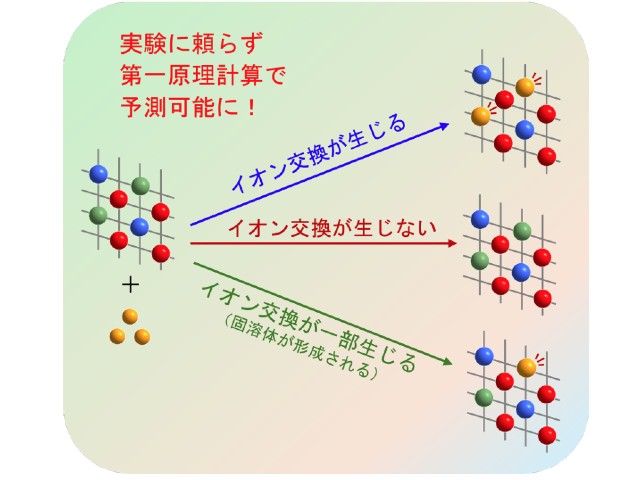

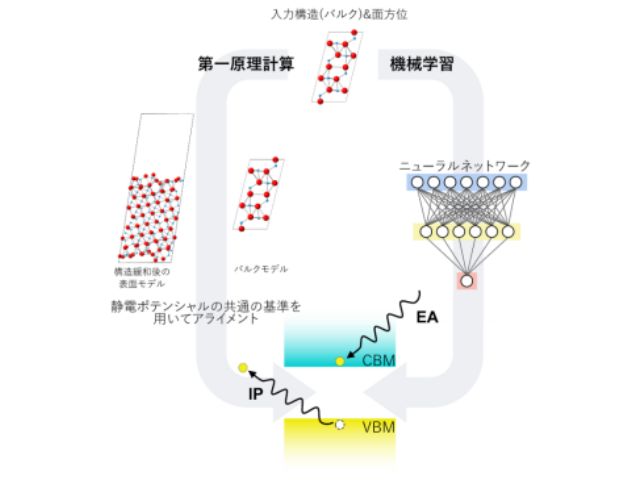

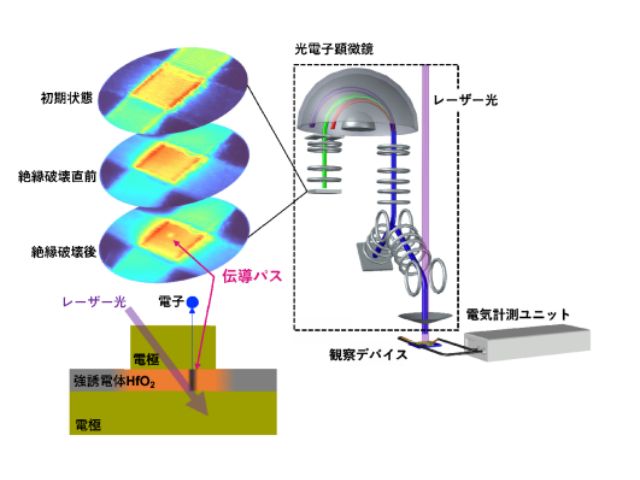

今回,第一原理計算及びマテリアルズ・インフォマティクスと呼ばれる理論計算手法を用いて,網羅的にウルツ型結晶構造をもつ新材料を探索した。その結果,分極反転障壁が低く,かつ,抗電界が極めて低い新材料として,AgI,CuCl,CuBrなどを見つけることができた。

研究グループは,今回見出された候補材料について合成実験を行ない,実証実験を行なう計画。この成功を契機として,酸素八面体を有しない単純なウルツ鉱型結晶構造での現実的な強誘電体の研究が促進され,高性能非鉛圧電材料開発のブレイクスルーになることが期待されるとしている。