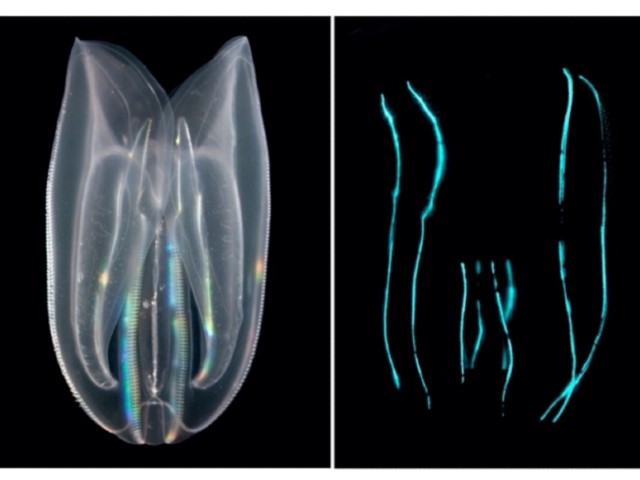

名古屋大学,米モントレー湾水族館研究所,モントレー湾水族館,米マサチューセッツ工科大学,米マイアミ大学は,有櫛動物クシクラゲが生物発光に使われる基質セレンテラジンを自身で合成できることを明らかにした(ニューリリース)。

名古屋大学,米モントレー湾水族館研究所,モントレー湾水族館,米マサチューセッツ工科大学,米マイアミ大学は,有櫛動物クシクラゲが生物発光に使われる基質セレンテラジンを自身で合成できることを明らかにした(ニューリリース)。

生物発光とは生物の体の中で起こる化学反応により光が生み出される現象。生物が持つ発光物質は,通常,その生物に固有のものだが,海洋生物の多くはセレンテラジンという共通の発光物質を使っている。

ノーベル賞の研究で注目を集めたオワンクラゲも,緑色蛍光タンパク質であるGFP以外にセレンテラジンを使って発光する。しかし,オワンクラゲは自身でセレンテラジンを合成することができず,餌から補給している。オワンクラゲに限らず,発光エビ類や発光魚もセレンテラジンを合成することができず,多くの生物がセレンテラジンを餌から獲得していると考えられてきた。

ところが,肝心のセレンテラジンの生産者についての研究はほとんどなく,これまでに2種類の深海性の甲殻類で報告されているだけだった。しかし,この2種の甲殻類は手に入れることが難しく,また実験室での飼育なども困難なため,セレンテラジンが生体内でどのように合成(生合成)されるかについてはほとんど研究がなされていなかった。

研究グループは今回,クシクラゲ類を飼育することに成功し,セレンテラジンを含まない餌を与えて数世代飼育しても,クシクラゲは発光能力を持ち,セレンテラジンを生合成できることを明らかにした。

クシクラゲは,実験室でも飼育が可能であり,ゲノム情報や分子生物学実験ツールなどが整備されつつあることから,セレンテラジン生合成の解明を行なう上で理想的なモデル生物だという。

研究グループは今後,セレンテラジン生合成遺伝子が解明されれば,外部からの発光物質の投与を必要としない完全自律性発光細胞の作成などバイオイメージング分野への貢献が期待できるとしている。