東北大学は,水熱合成法にて作製された高純度酸化亜鉛結晶の発光量子効率と発光寿命の関係を実験的に調べた結果,発光量子効率の変化は主として光らない過程(発熱過程)の頻度減少に起因していることを明らかにした(ニュースリリース)。

東北大学は,水熱合成法にて作製された高純度酸化亜鉛結晶の発光量子効率と発光寿命の関係を実験的に調べた結果,発光量子効率の変化は主として光らない過程(発熱過程)の頻度減少に起因していることを明らかにした(ニュースリリース)。

照明や通信,太陽光発電などの光応用分野においては,電気エネルギーを光エネルギーに変換する発光ダイオード(LED)や半導体レーザー,また逆に,光エネルギーを電気エネルギーに変換する太陽電池のような光電相互変換デバイスの高効率化が欠かせない。

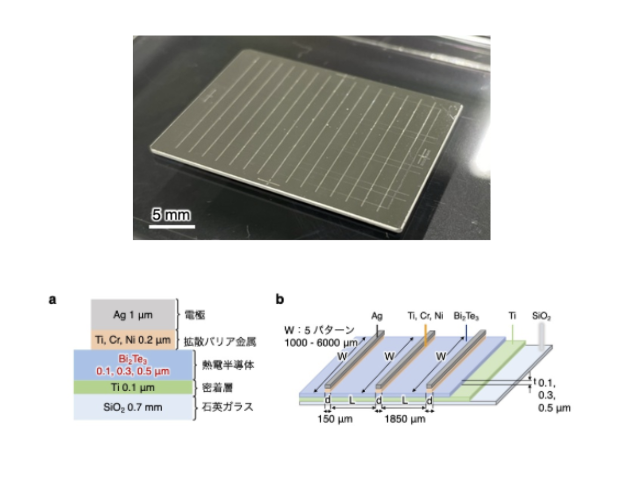

これら半導体デバイスは,用途に応じて様々な材料を用いて製造される。これまで研究グループは,半導体結晶の高精度な発光効率の計測手法である全方位フォトルミネセンス(ODPL)法を提案し,積分球を核とする分光技術を駆使した半導体ウエハーの高速・高感度検査手法の確立や,極低温下における発光量子効率測定を実現させてきた。

しかし,光る(輻射再結合)過程と光らない(非輻射再結合)過程の競合によって決定される発光量子効率が,どちらの過程により支配されているかを切り分けて測定することは容易ではなかった。

研究では,直接遷移型半導体と呼ばれる酸化亜鉛(ZnO)結晶に着目。ZnO結晶は,外部から励起を受けると特有の光を放出する。この時,結

晶欠陥の少ない結晶ほど強く発光するため,発光量もしくは発光効率を指標とすることによって結晶の品質管理が可能となる。

光計測は一般に瞬時かつ感度が高いという利点があるが,一方で計測者の技量によってその強度が簡単に揺らぎ,再現性に乏しい。そのため研究グループは,発光量や効率を絶対測定する方法に着目し,評価技術の改善に取り組んできた。

特に今回,水熱合成法にて作製された高純度なZnO結晶を対象に,ODPL法による内部量子効率測定と時間分解フォトルミネセンス法による発光寿命測定を併用することにより,光る(輻射再結合)過程と光らない(非輻射再結合)過程の頻度の逆数(再結合寿命)を切り分けて測定することを試みた。

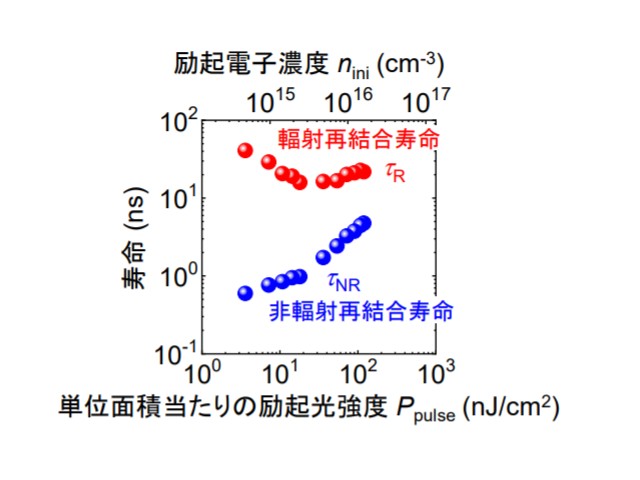

その結果,外部からの励起頻度を非常に低い状態から徐々に高めると,光らない(非輻射再結合)過程の頻度の低下(非輻射再結合寿命の増加)が,光る(輻射再結合)過程の頻度の増加(輻射再結合寿命の減少)よりも顕著に生じていることが分かったという。

この研究は,電子デバイスや光デバイスの製造に用いられる半導体結晶の発光・非発光再結合過程の頻度を定量的に明らかにし,半導体デバイスのさらなる省エネ化や高性能化の指針となるもの。そのため,ZnOを含めた様々な材料によって作製される半導体デバイスの開発・製造を加速させるとしている。