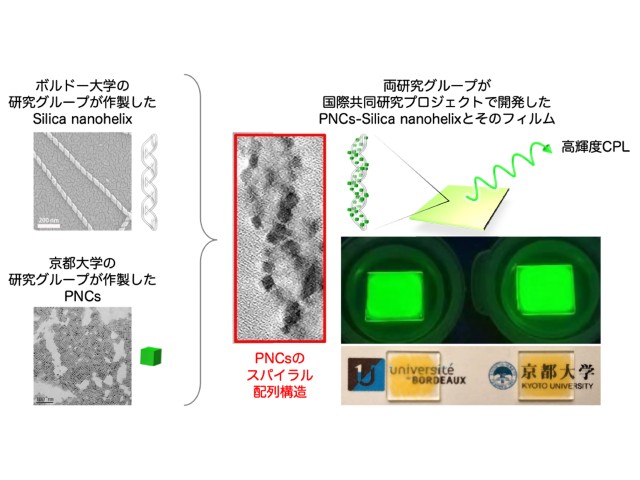

京都大学と仏ボルドー大学は,高輝度発光材料である量子ドットのスパイラル配列構造を作製し,らせんの巻方向に応じた円偏光発光(CPL)が発現することを明らかにした(ニュースリリース)。

京都大学と仏ボルドー大学は,高輝度発光材料である量子ドットのスパイラル配列構造を作製し,らせんの巻方向に応じた円偏光発光(CPL)が発現することを明らかにした(ニュースリリース)。

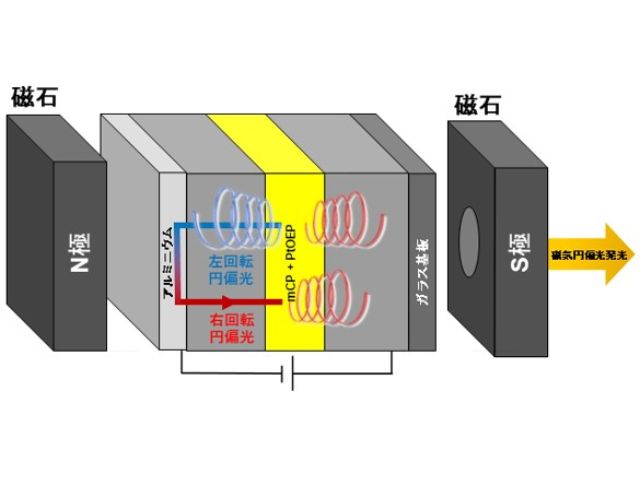

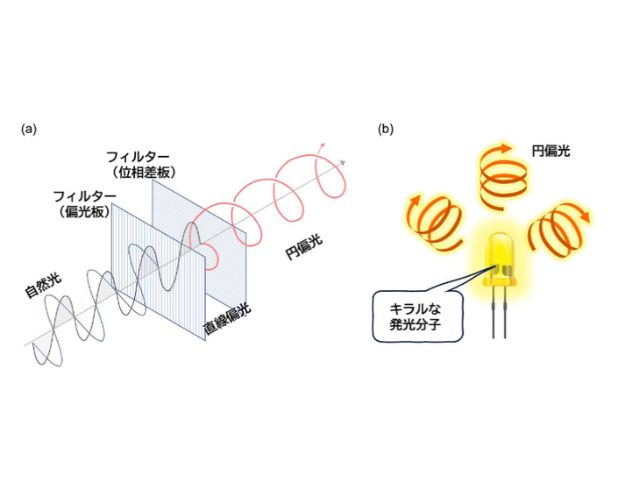

直線偏光板と位相差板からなる既存の円偏光フィルムが,半分以上の光エネルギーを損失してしまうのに対し,キラリティを有する発光材料の中には,発する光に円偏光成分を含むものもあり,この特性(円偏光発光)を利⽤することで,光エネルギーを⾼効率に円偏光へと変換することが期待できる。

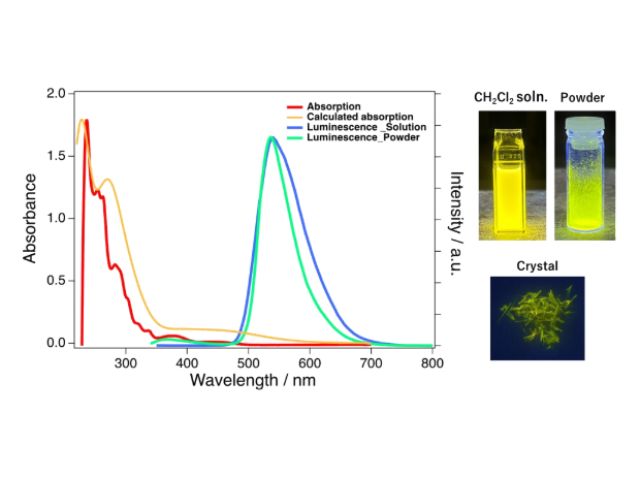

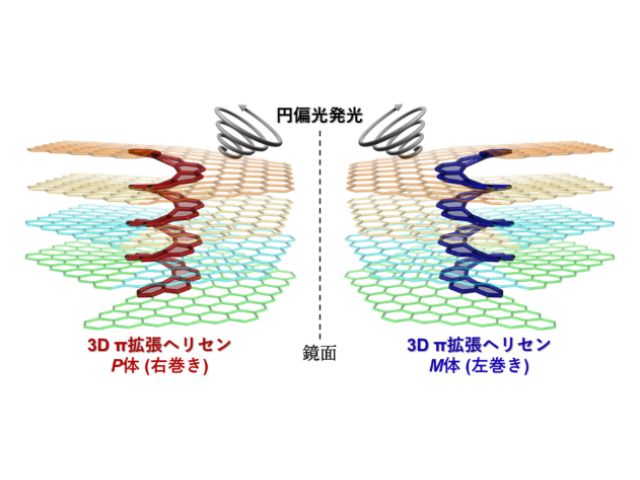

円偏光発光を⽰す材料を作るためには,①発光強度を⼤きくする⼯夫と,②発光材料に⾮対称性(キラリティ)を持たせる⼯夫が必要になる。今回,研究グループは,キラルな無機ナノ材料と無機ナノ発光材料を組み合わせた新規な円偏光発光性透明フィルムの開発を試みた。

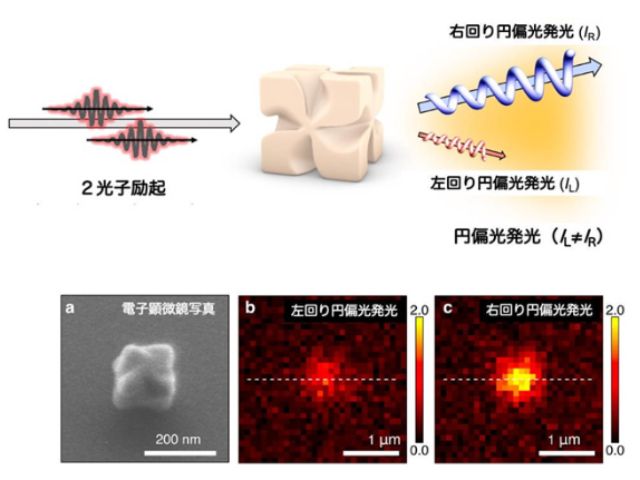

具体的には,キラリティ制御が可能な無機キラル源であるsilica nanohelixに,⾼輝度発光を⽰す無機発光材料である量⼦ドット(CsPbBr3 ペロブスカイトナノ結晶:PNCs)を複合化させ,得られた複合体(PNCs-silica nanohelix)のコロイド溶液をガラス基板上で乾燥させる事により,透明性の⾼い円偏光発光性フィルムを作製した。

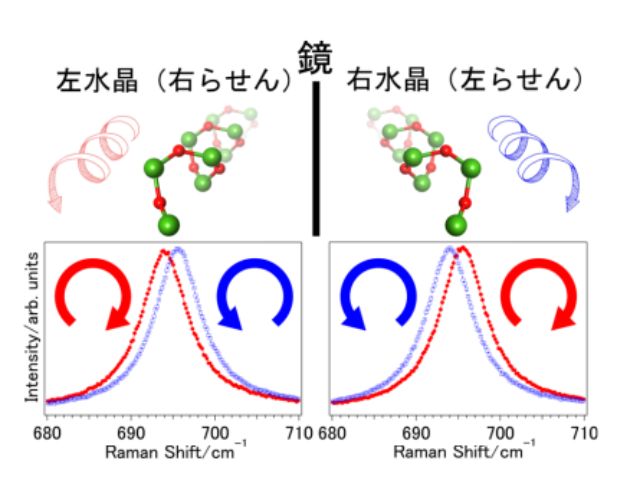

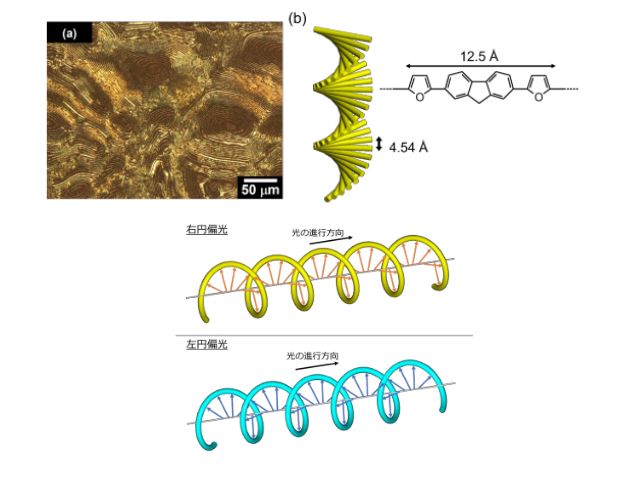

右巻きのsilica nanohelixを⽤いた場合は左円偏光発光を,左巻きを⽤いた場合は右円偏光をそれぞれ⽰すことがわかり,silica nanohelixを無機キラル源とする選択的円偏光吸収(CD)及び円偏光発光(CPL)の発現に成功した。

また,コロイド溶液状態ではCPLを⽰さないこと,CPLを⽰す固体フィルムを溶媒(トルエン)に浸けるとCPLを⽰さず,再度乾燥させるとCPLが復元することがわかった。この現象について3次元構造評価を⾏なった結果,固体フィルム中ではPNCsの粒⼦間距離が近く(<1-2nm),silica nanohelixに沿ってPNCsがスパイラル配列構造を形成していることがわかったという。

⼀⽅,コロイド溶液中ではPNCsの粒⼦間距離が⽐較的遠く(>5-6nm),スパイラル配列構造を形成していないことがわかった。またシミュレーションを⾏なったところ,PNCsの粒⼦間距離が1nmから4nmへと遠くなるとCD信号が10%以下に低下する結果となり,実験結果を裏付けた。

今回明らかにした現象は,物理的安定性の⾼い無機材料からなる⾼輝度CPL変換材料の開発において,重要な設計指針となることが期待されるとしている。