生理学研究所と東北大学は,フレネルゾーンプレートを用いた新規位相差STEM法を開発し,電子顕微鏡の像コントラストを飛躍的に向上させることに成功した(ニュースリリース)。

生理学研究所と東北大学は,フレネルゾーンプレートを用いた新規位相差STEM法を開発し,電子顕微鏡の像コントラストを飛躍的に向上させることに成功した(ニュースリリース)。

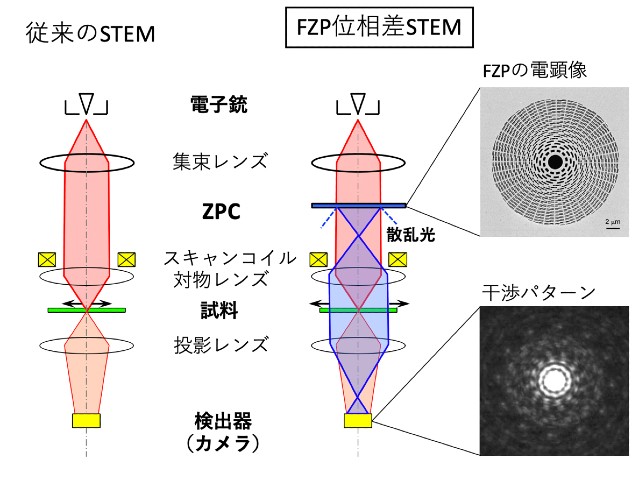

電子顕微鏡は,軽い原子中では電子線がほとんど散乱や吸収されず,十分な像コントラストが得られないため,生体分子や有機材料などの軽い原子からなる試料の直接観察には向いていなかった。

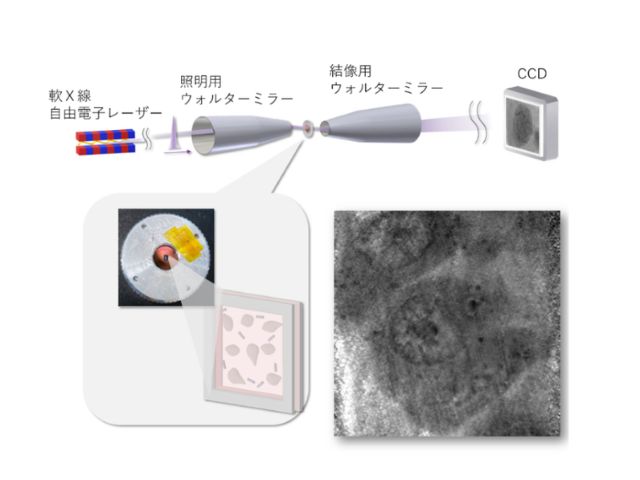

この問題を解決するために,試料中の電子線の屈折と干渉を利用した位相差電子顕微鏡の開発が進められてきたが,これらの位相差電子顕微鏡では,このための位相板を対物レンズの直後に配置しなければならず,集光した強力な電子線に曝されるためにすぐに変性・劣化して使えなくなってしまう問題があった。

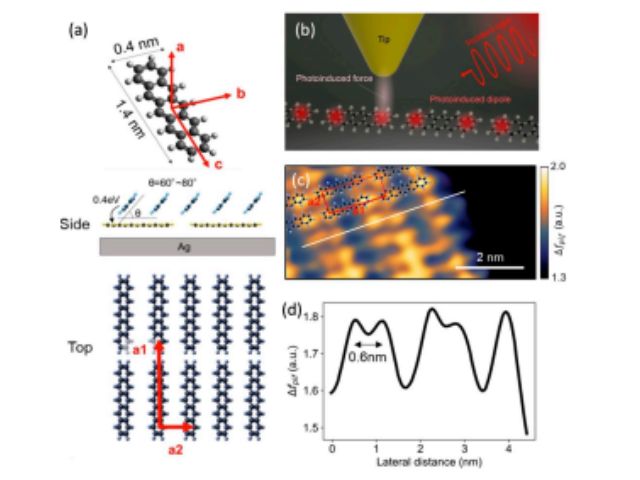

今回,研究グループはSTEMを使って,この位相板を対物レンズよりも前方に配置することで,位相板の変性・劣化を防ぎ,かつ像コントラストを飛躍的に向上させることに成功した。位相板にはレンズ作用を持った回折格子であるフレネルゾーンプレート(FZP)を専用にデザインし,厚さ20nmの窒化ケイ素膜の上に,「集束イオンビーム」を用いて作製した。

今回の新規位相差STEM法の原理は,まず電子線が試料の手前に置かれたFZPを通過する際にその一部が散乱されて収束もしくは発散することで,主に3種類の電子線に分離される。その結果,焦点面の異なる複数の電子線で試料を走査(スキャン)することになる。

FZPにより散乱された電子線は,同時にその波の位相がそれぞれ90度ずれるという性質も併せ持つ。これよって,試料で散乱された電子線が後方の検出器のところで電子線の干渉パターンとして記録されることになる。この干渉パターンをもとに試料の像を再構築する。波の干渉は,通過する試料の状態に非常に敏感に反応するため,試料をより高いコントラスト(濃淡)で観察することが可能になる。

さらに研究では,カーボンナノチューブ(CNT)を従来法に比べて非常に高コントラストで画像化できただけでなく,ロッドが交差した部分の画像から,コントラストがここのCNTの重ね合わせに比例している(定量的である)ことも示されたという。

研究では,FZPを用いた新規位相差STEM法を開発することにより,像コントラストを飛躍的に向上させることに成功した。これまでにも類似の方法が試みられているが,その中でも今回開発した方法はFZP自体の劣化がほとんどなく,像撮影後の複雑な画像処理が必要ない上に,画像が定量的(像のコントラストが試料の大きさ(重ね合わせ)に対応している)である点で非常に有効だとしている。