筑波大学,立命館大学,東京工業大学,東京大学は,生物の構成要素であるタンパク質に内在するフラクタル構造に起因した挙動(ダイナミクス)を,テラヘルツ光で検出・評価することに成功した(ニュースリリース)。

筑波大学,立命館大学,東京工業大学,東京大学は,生物の構成要素であるタンパク質に内在するフラクタル構造に起因した挙動(ダイナミクス)を,テラヘルツ光で検出・評価することに成功した(ニュースリリース)。

ガラスや高分子,タンパク質分子など,不規則構造を有する物質のナノスケールダイナミクスは,物質の硬さなどの弾性特性を支配するが,これを分子レベルから解明することは未だ挑戦的な課題となっている。

また,そのナノスケール領域において物質が自己相似性に起因したフラクタル性を有する場合,どのようなダイナミクスが現れ,それが光(電磁波)でいかに検出されるかについてはこれまで知られていなかった。

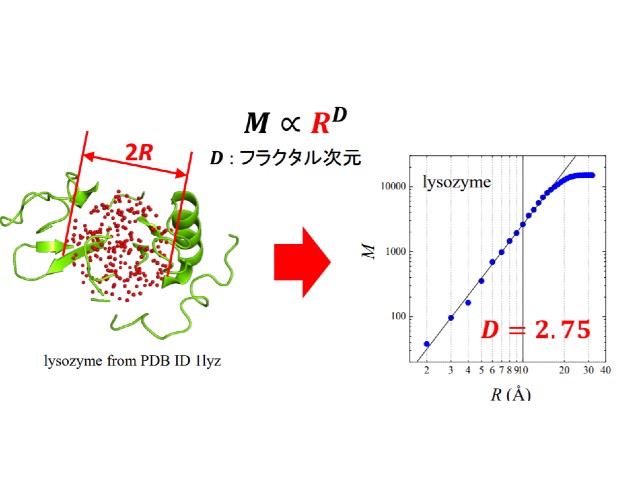

研究では、物質と光の相互作用を理論的に解釈する際に用いられる理論(線形応答理論)の手法を,フラクタルダイナミクスの理論と組み合わせることによって,テラヘルツ光がフラクタル構造体に吸収される際の挙動を予測することに初めて成功した。

さらに,その理論定式化に基づき,フラクタル構造体の候補であるタンパク質リゾチーム分子に対しテラヘルツ分光を行ない,実験スペクトルからフラクタル次元などのフラクタルの性質を抽出することにも成功した。これにより,実験スペクトルの傾きにフラクタル次元の情報が現れ,テラヘルツ帯の吸収の挙動が決定されていることがわかった。

今回のタンパク質や高分子ガラスのフラクタル性をテラヘルツ光で検出可能であるという結果は,ナノスケール領域におけるフラクタルダイナミクスを理解するための基礎知見となり,さらに非接触にフラクタル次元を決定するなどセンシング手法の応用にも利用できるという。

そして,今回得たフラクタルダイナミクスの光吸収の理論定式化は,テラヘルツ帯に限らず,携帯電話で用いられるギガヘルツ帯や,可視光域など,フラクタルダイナミクスが存在する構造体に一般に適用できるとする。

今回,これまで解釈が困難であったタンパク質や高分子ガラスなどのテラヘルツ帯の光吸収について,内在するフラクタル次元の情報を抽出する手法を初めて明らかにした。これにより,不規則系のテラヘルツ帯ダイナミクスの理解が深まるとともに,技術進展が著しいテラヘルツ光技術の新しい応用につながる可能性がある。また,過去に見過ごされてきたフラクタル構造体の光吸収について再考するきっかけとなることが期待されるとしている。