国立遺伝学研究所,静岡大学,東京農業大学の研究グループは,盗葉緑体性渦鞭毛虫Nusuttodinium aeruginosum(ヌスットディニウム アエルギノーサム;N. aeruginosum)とそれが取り込むクリプト藻を対象とし,クリプト藻核のトランスクリプトーム解析,様々な光条件での培養実験などを行ない,盗葉緑体現象におけるクリプト藻核の役割を明らかにした(ニュースリリース)。

国立遺伝学研究所,静岡大学,東京農業大学の研究グループは,盗葉緑体性渦鞭毛虫Nusuttodinium aeruginosum(ヌスットディニウム アエルギノーサム;N. aeruginosum)とそれが取り込むクリプト藻を対象とし,クリプト藻核のトランスクリプトーム解析,様々な光条件での培養実験などを行ない,盗葉緑体現象におけるクリプト藻核の役割を明らかにした(ニュースリリース)。

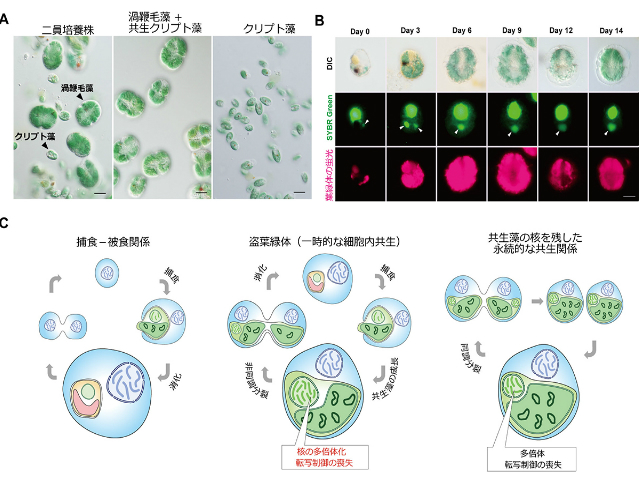

植物や藻類の葉緑体は,もともと他の生物を捕食していた単細胞性の真核生物が,光合成生物を自身の細胞内に取り込み,統合したことによって誕生した。

このような葉緑体獲得は真核生物のさまざまな系統で独立に複数回起こったとされ,生態系に多様な藻類を生み出した進化の原動力であると考えられている。しかし,捕食-被食関係が永続的な共生関係に至った過程については多くのことが不明となる。

盗葉緑体現象は,自前の葉緑体をもたない生物が他の藻類またはその葉緑体を自身の細胞内に取り込み,細胞内で一時的に維持する現象で,真の葉緑体を獲得する手前の進化段階であると考えられているという。

N. aeruginosumは,クリプト藻という単細胞藻類を取り込み,細胞内でその葉緑体を元のサイズの20倍以上に拡大することが知られている。以前の観察結果から葉緑体の拡大にはクリプト藻の核が必要なことが示唆されたが,その詳細は明らかになっていなかった。

そこでこの研究では,盗葉緑体現象におけるクリプト藻核の役割を明らかにした。その結果,渦鞭毛藻に取り込まれたクリプト藻核は(1)転写活性を維持しており,取り込まれる前よりも代謝・翻訳・DNA合成に関する遺伝子群の発現が上昇すること,(2)核分裂せずにDNA複製が持続し多倍体化すること,(3)明暗の切り替えに応答した遺伝子発現変化がなくなること,(4)特に,光合成酸化ストレスを生じる強光条件下で宿主渦鞭毛藻の生存を支えていることが明らかになった。

今回,盗葉緑体現象において見られた,取り込まれた藻類核の多倍体化と転写制御の喪失は,真の葉緑体をそれぞれ独立に確立した様々な生物群にも共通する現象だという。

つまり,これらの現象は,永続的な共生関係を確立する前から起こりうること,真の葉緑体をもつ生物群も太古の昔には盗葉緑体性生物であった可能性が示唆されるとしている。