京都大学,理化学研究所の研究グループは,わずかな粘度の違いを感じとる「羽ばたく蛍光分子」を開発した(ニュースリリース)。

京都大学,理化学研究所の研究グループは,わずかな粘度の違いを感じとる「羽ばたく蛍光分子」を開発した(ニュースリリース)。

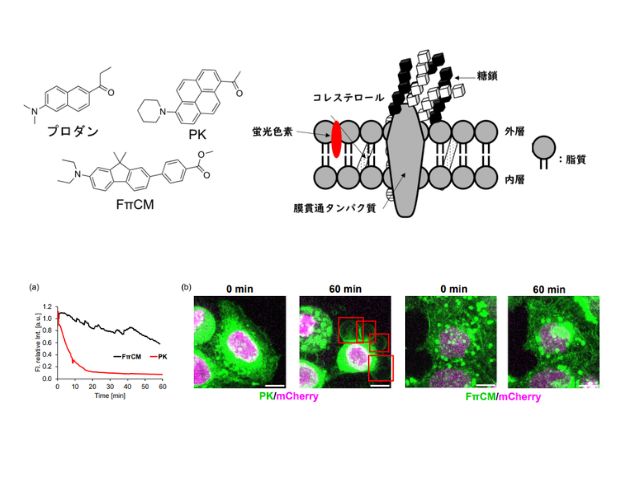

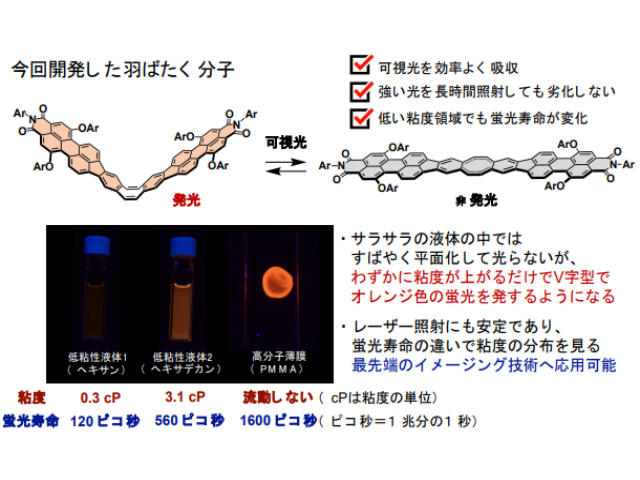

柔軟な分子骨格の動きを工夫して日常生活で役立てるのは簡単ではないが,研究グループでは,剛直な蛍光色素の骨格(翼に相当)を柔軟な8角形の炭素の環(関節に相当)でつなぎ合わせることで,羽ばたく蛍光分子(FLAP)が創れることを示してきた。

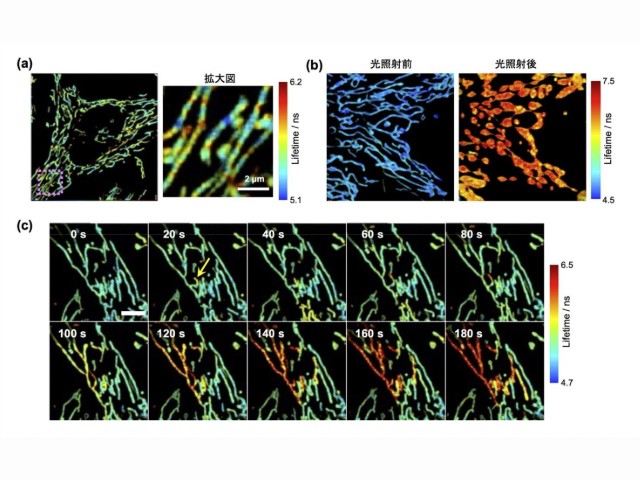

この分子は,柔軟な分子骨格の羽ばたき運動を利用して周囲の物質の粘度を感じとるができ,その情報は分子が発する蛍光に反映される。これにより,たとえば接着剤が硬化していく過程を蛍光色の変化としてリアルタイムに追跡することができる。

このように不均一でムラがあるものの粘度の分布を可視化することは,通常の粘度測定装置では難しく,蛍光分子を用いて粘度を定量する方法の利点となる。

また,一般にこのような粘度応答色素として,くるくると回転する分子ローターが使われているが,ぱたぱたと羽ばたく分子を用いることで,粘度を感じとる機能がさらに改良される可能性があるという。

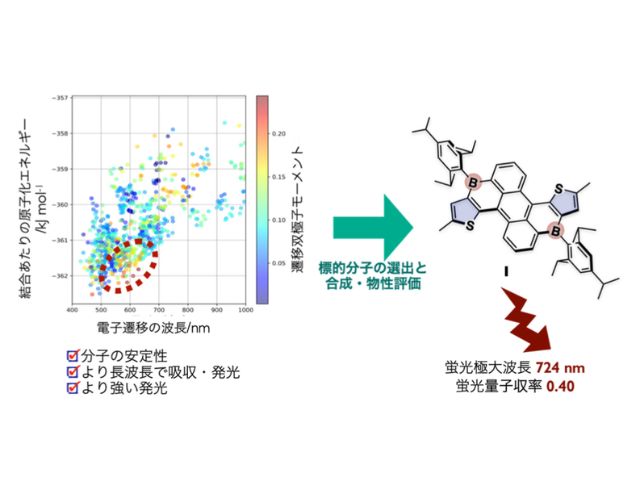

しかし,過去に報告した羽ばたく分子は可視光の吸収効率が悪い,より波長の短い紫外光を照射すると徐々に羽ばたく分子が劣化してしまう,といった課題があった。そのため,レーザー顕微鏡を使った空間分解能の高い蛍光イメージング技術への応用が阻まれていた。

今回,分子の「翼」に相当する蛍光色素の骨格を改良した,新たな羽ばたく分子を開発した。この分子は,以下の3つの性質を示す。

1)可視光を効率よく吸収する

565nmの波長におけるモル吸光係数は1.3×105M–1cm–1であり,一般的な分子ローター(BODIPY)のおよそ2倍に相当する。

2)強い光を照射しても劣化しない

強力な紫外光(UV-LED 365nm, 700mW/cm2)を10時間連続照射しても劣化せず,レーザー光を照射しても壊れない。

3)わずかな粘度の違いを蛍光で判別できる

極めて低い粘度領域(0.3–3cP)においても,わずかな粘度の違いに応答して蛍光の明るさと蛍光寿命を敏感に変化させる。

これらの優れた性質により,微小量の羽ばたく分子を対象物へ添加するだけで,青色LEDをかざすことで接着剤やゼリーなどのゲル状物質のムラをその場で可視化したり,レーザーを用いた顕微鏡で微量の血液の粘度を測定して診断に用いたりする手法の開発が期待できるとしている。