早稲田大学,東京大学の研究グループは,無機固体中の電子が,水蒸気と水のような「柔らかい」2つの相をつくり,相の間の表面張力によって核生成-核成長と呼ばれる相転移を起こすことを世界で初めて発見した(ニュースリリース)。

早稲田大学,東京大学の研究グループは,無機固体中の電子が,水蒸気と水のような「柔らかい」2つの相をつくり,相の間の表面張力によって核生成-核成長と呼ばれる相転移を起こすことを世界で初めて発見した(ニュースリリース)。

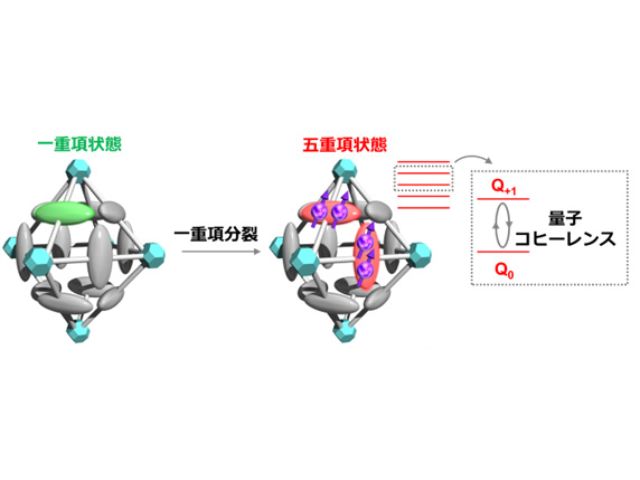

遷移金属を含む酸化物において,遷移金属中の電子の軌道の方向が整列する軌道整列と呼ばれる相転移が起こることが知られている。この相転移において,核生成-核成長モデルに従うものを見出した。

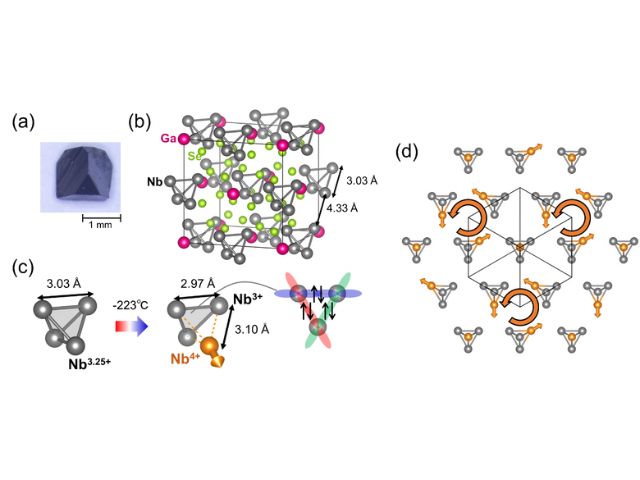

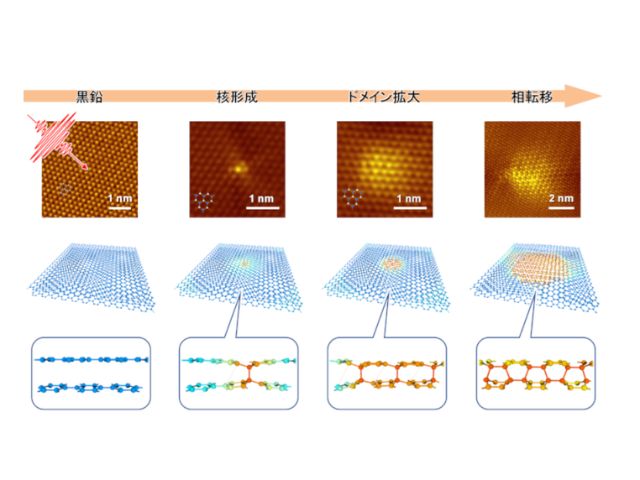

バナジウム(V)とバリウム(Ba)からなる酸化物BaV10O15という物質において,Vの電子が占有する軌道の方向が整列する軌道整列と呼ばれる相転移が,絶対温度130K付近で起こることが研究グループによって見出されていた。

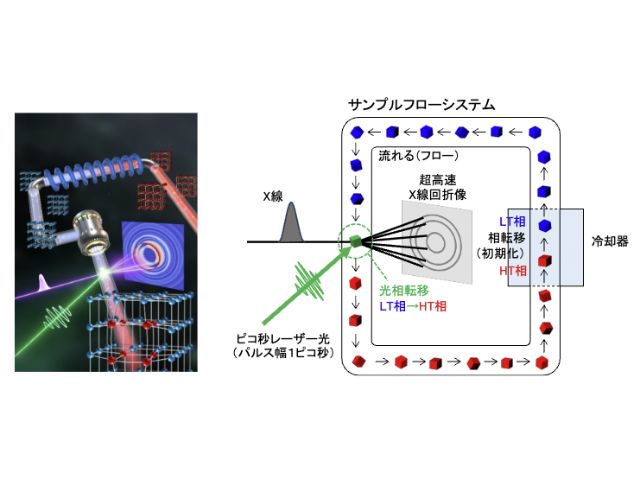

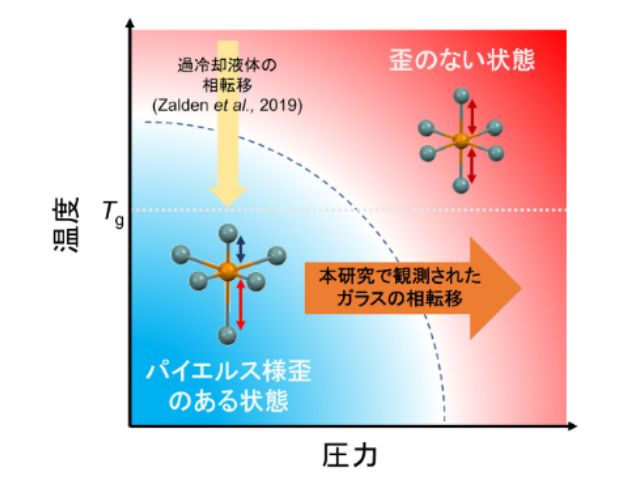

今回は,バナジウムの一部を周期表で左隣のチタン(Ti)に置き換えることにより,軌道整列の相転移を精密に制御することに成功した。そのような物質の軌道整列相転移において,電気抵抗率,磁化率,歪の時間依存性を測定することにより,物質中で核生成-核成長が起こっていることを明らかにした。

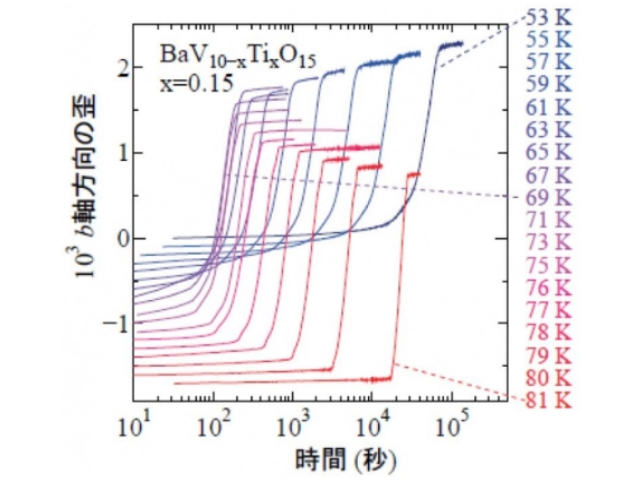

具体的には,BaV10O15のVの1.5%をTiで置き換えた物質において,歪が時間依存性を示すことを見出した。この歪みの時間依存性を解析した結果,Vの電子の軌道が整列していない相(高温相)の中に,整列している相(低温相)の核が生成し,それが成長して最終的にすべて低温相となるような,典型的な核生成-核成長のモデルに従っていることが明らかになった。

このとき,核成長が始まる時間(変態時間)が温度に対してUの文字の形状の関数となっていることが特長。また,この変態時間の温度依存性の詳細な解析から,高温相と低温相の間の表面張力を見積もることにも成功した。これは,酸化物という固い物質の中に,2つの柔らかい相が出現して,その間の表面張力が相転移の過程を支配していることを示している。

2つの相を混合することによって望ましい特性を得る方法は,さまざまな物質やデバイスによって試されているが,多くの場合2つの相の体積比や形状を制御することが難しかった。

今回発見された核生成-核成長する「固体中の柔らかい状態」は,2つの相の体積比や形状を制御することが容易であることが予想され,物質の特性向上に資することが期待されるとしている。