新潟⼤学,⽇本⼥⼦⼤学の研究グループは,拡張現実技術(AR)による映像表現が⼦どもの⾏動に影響する様⼦を実験的な⼿法によって初めて⽰した(ニュースリリース)。

新潟⼤学,⽇本⼥⼦⼤学の研究グループは,拡張現実技術(AR)による映像表現が⼦どもの⾏動に影響する様⼦を実験的な⼿法によって初めて⽰した(ニュースリリース)。

ARによる表現が視聴者の⼼⾝にどのような影響を及ぼすのか,特に⼼⾝ともに成熟の途上にある⼦どもを対象に科学的に検証した例はこれまでほとんど存在しなかった。ARによる表現が⼦どもの⾏動にどのように影響するのかについて科学的な知⾒を蓄積することは,社会的に重要な意義を持つと考えられる。

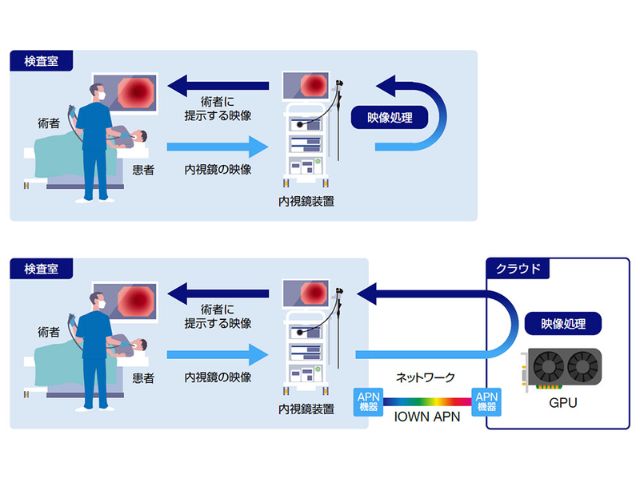

実験には,5歳~10歳まで,計48名に参加してもらった。実験室は障害物によってエリア1とエリア2に分かれていた。この障害物には2つの通路があり,両エリア間を⾏き来するためには,それらの通路のどちらか1つを選んで通る必要があった。

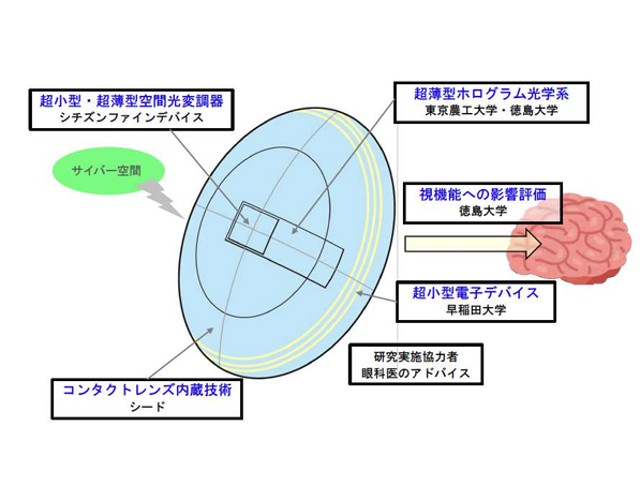

最初に,実験者と実験に参加する子ども(参加児)がエリア1に⼊室した。このときすでにエリア2では実験補助者が椅⼦に座って待機していた。次に実験者が参加児に「この部屋には⾒えないお友達,ジョージ君がいる」と説明し,その上で「このタブレットを使えば,ジョージ君を⾒ることができる」と伝えた。

そしてタブレットを参加児に⼿渡し,CGで作られた男⼦のARキャラクター(ジョージ君)が2つの通路のどちらか⼀⽅に⽴っていて,もう⼀⽅には誰の姿もないことをタブレットの画⾯越しに観察してもらった。

キャラクターが2つの通路のうちどちらに現れるかは,参加児の間でバランスをとりながら変えた。その後,タブレットをしまい,参加児にノートパソコンを使った簡単なゲームに数分間取り組んでもらった。

ゲームが終わると,実験者が「あっち(エリア2)にプレゼントがあるよ」と⾔って,参加児にエリア2へ⾏くよう促した。そして,参加児が2つの通路のうち,どちらを通ってエリア2へ移動するかを記録した。

実験の結果,48名のうち34名が,キャラクターとぶつかるのを回避するかのように,ARキャラクターが「⽴っていなかった」⽅の通路を通ってプレゼントを受け取った。この結果は⼤きく偏っていると考えられ,ARによるキャラクターの表現が,5~10歳くらいの⼦どもの⾏動に影響を与えうることを⽰唆する。

⼀⽅で⼤学⽣を対象とした類似の実験では,24名中14名が,キャラクターが「⽴っていなかった」通路を選択するに留まった。

この研究成果は,多様な⼈々がARによる表現を楽しく,かつ安全に利⽤するためにも,年齢層によってARによる表現の受け⽌め⽅や,⾏動への影響が異なる可能性を念頭に置きながらARコンテンツを開発していく必要性を提起するものとしている。