大阪市立大学,堺化学工業の研究グループは,太陽光エネルギーを利用し,水から水素を生成する際の触媒として機能する黒リンを溶液法で高収率かつ簡便に合成する手法を開発した(ニュースリリース)。

大阪市立大学,堺化学工業の研究グループは,太陽光エネルギーを利用し,水から水素を生成する際の触媒として機能する黒リンを溶液法で高収率かつ簡便に合成する手法を開発した(ニュースリリース)。

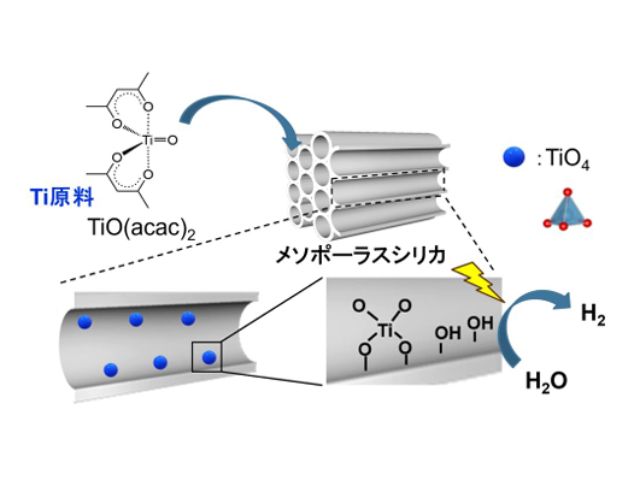

これまで,太陽光エネルギーと水を利用して光触媒上で水素を生成させる研究が活発に行なわれてきた。黒リンは,太陽光エネルギーの紫外光から近赤外光領域まで利用できる非常に有望な光触媒材料だが,その合成方法は高温高圧法や化学蒸着法などの合成手法が一般的で,安価に大量に合成することが難しい手法だった。

黒リンをより安価で大量に合成するために溶液法での合成が期待されており,最近になって高温または高圧の溶媒を用いて固体を合成するソルボサーマル法という特殊な方法で白リンから黒リンが合成できると報告されている。しかし,白リンは猛毒であるため,安全で無害な赤リンから高収率で黒リンを得る方法の開発が必要だった。

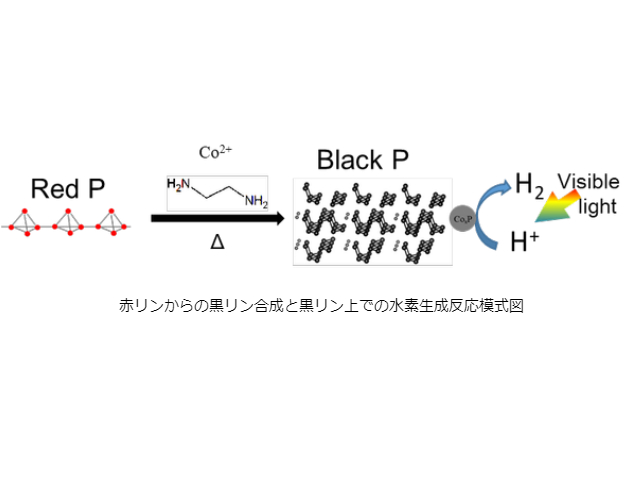

研究では,エチレンジアミンを溶媒に用いて,ソルボサーマル法で赤リンから黒リンを高収率で合成する手法を見出し,その反応メカニズムをさまざまな分光法を駆使して明らかにした。

赤リンはエチレンジアミン中に3価のリンとして溶解し,その後リンがある程度集まった0価のポリリンとなり,溶液中で積層して黒リンが形成されるという反応機構を明らかにした。

得られた試料では黒リンの含有率が非常に高く,従来の10%程度から約90%と収率を大きく改善することに成功している。また得られた試料は助触媒を担持すると,メタノール水溶液から,可視光照射下で高い水素生成活性を示し,水分解の光触媒としても有望であることを実証した。

黒リンは黒鉛(グラファイト)のような層状化合物で,層の厚みによって吸収できる光の波長を変えることができるため,可視光から近赤外光まで利用できる二次元材料として期待が高まっている。

しかし,合成方法が確立されていないため,産業分野での利用例はほとんど報告がなかった。この研究により,安全な赤リンから黒リンを高収率で得られ,黒リンを利用した光触媒研究がさらに加速することが期待される。

また黒リンの単層膜(フォスフォレン)は,2010年のノーベル物理学賞で話題となった黒鉛の単層膜(グラフェン)の関連物質であり,優れた導電性を示し,グラフェンにはないバンドギャップを持つ半導体材料となる。

そのため,二次元トランジスターやセンサーなどの材料分野でも数多くの研究論文が報告されている。この研究の成果が,光触媒化学分野だけでなく電子材料分野でも応用展開されるとしている。