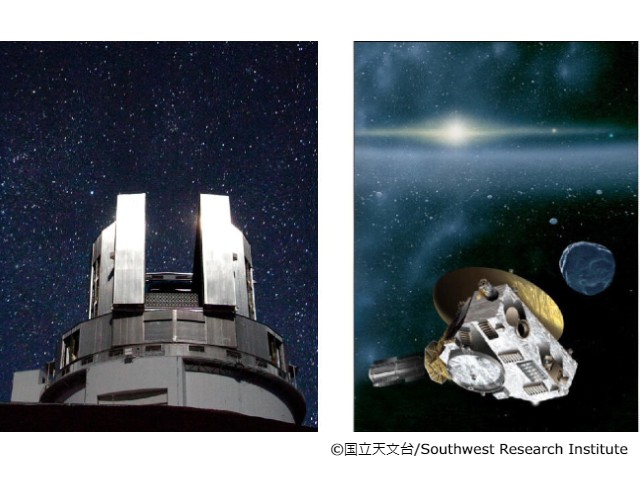

京都大学,米シカゴ大学,米ユタ大学,チェコ パラツキー大学,豪アデレード大学の研究グループは,極高エネルギー宇宙線による次世代の天文学「極高エネルギー宇宙線天文学」を切り拓くために,新型宇宙線望遠鏡を開発し,この新型望遠鏡3基を米ユタ州に設置し,極高エネルギー宇宙線の観測に成功した(ニュースリリース)。

京都大学,米シカゴ大学,米ユタ大学,チェコ パラツキー大学,豪アデレード大学の研究グループは,極高エネルギー宇宙線による次世代の天文学「極高エネルギー宇宙線天文学」を切り拓くために,新型宇宙線望遠鏡を開発し,この新型望遠鏡3基を米ユタ州に設置し,極高エネルギー宇宙線の観測に成功した(ニュースリリース)。

宇宙空間に存在する放射線は宇宙線と呼ばれ,1秒間に手のひらに約1個という頻度で地上に到来している。これまでの観測で1年間に琵琶湖の面積に約1個というとても低い頻度だが,莫大なエネルギー(10の20乗電子ボルト)を有する極高エネルギー宇宙線の存在が明らかになった。

このエネルギーは,世界最大の粒子加速器での到達エネルギーより7桁も大きく,宇宙のどこかに爆発的なエネルギーを生み出す発生源があると考えられている。また,極高エネルギー宇宙線は宇宙磁場の中をほぼ直進し,その到来方向が発生源を指し示すことから,極限宇宙を観るための次世代の天文学として注目されている。

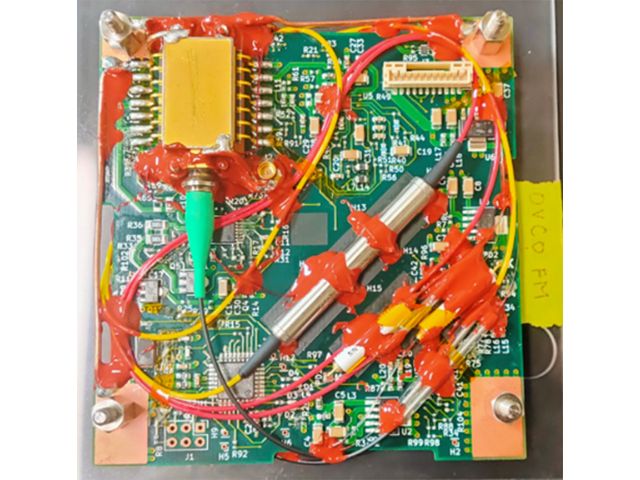

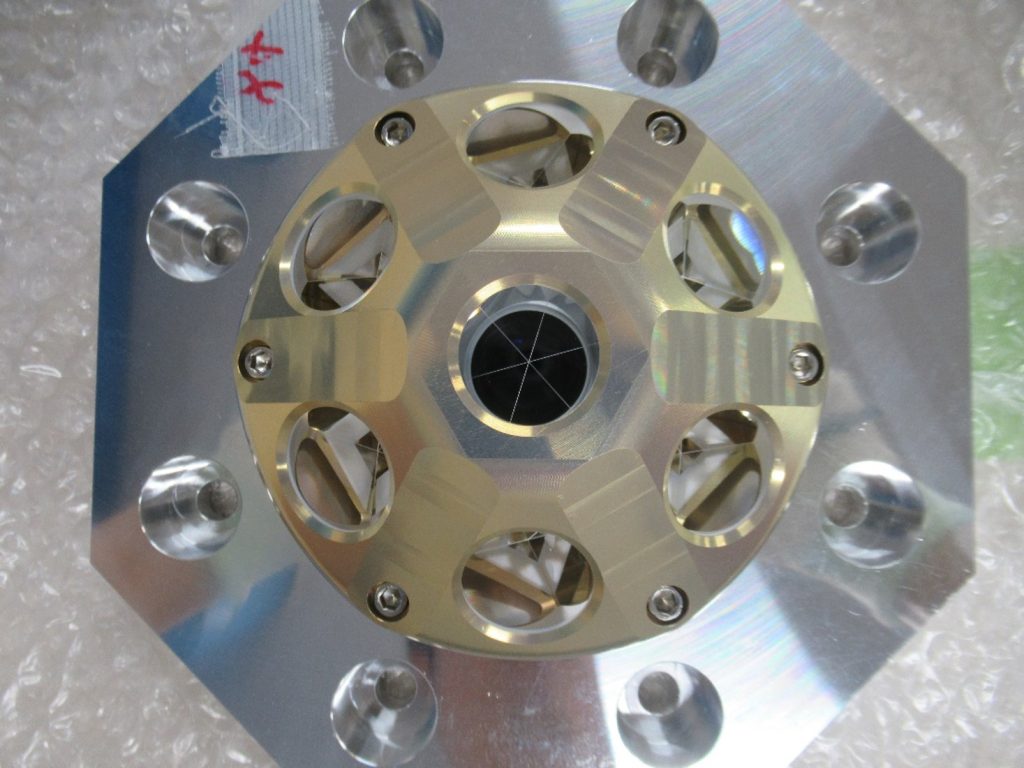

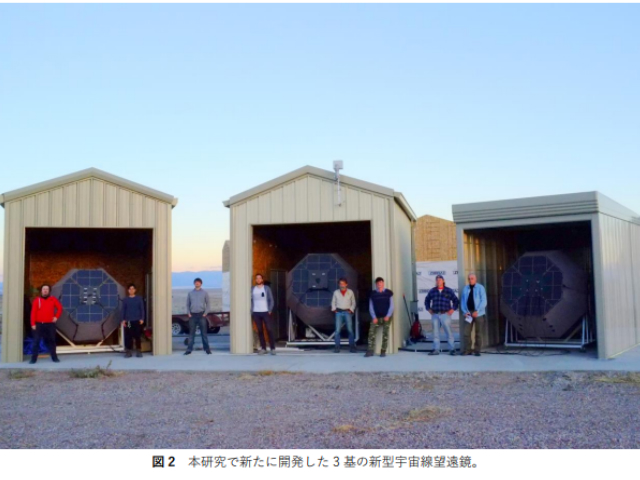

この研究で開発した新型の宇宙線望遠鏡は,直径1.6mという小型の集光部と4本の直径20cmの光電子増倍管からなる極高エネルギー宇宙線の観測に特化した低コスト型の設計となる。研究グループは,テレスコープアレー実験にこの新型宇宙線望遠鏡を3基設置し,極高エネルギー宇宙線の観測に成功した。さらに,全視野型可視光カメラによる天候の確認と,遠隔地からの操作による宇宙線の自動観測を達成した。

これにより,コストを抑えつつ,管理の容易な観測手法を確立することができた。また,ピエールオージェ観測所にも新型宇宙線望遠鏡を1基設置し,観測を開始した。同一の望遠鏡を南北半球の異なる観測サイトに設置したことで,テレスコープアレー実験とピエールオージェ観測所の測定結果を検証するためにも使用される。

研究グループは今後,今回開発した新型宇宙線望遠鏡を20km間隔で複数地点に設置することで,一桁大きい範囲に到来する極高エネルギー宇宙線を定常観測できる Fluorescence detector Array of Single-pixel Telescopes(FAST)実験の実現を目指しているという。

このFAST実験では極高エネルギー宇宙線の年間観測事象数を現在の10倍にすることで,極高エネルギー宇宙線の発生源を突き止め,次世代の天文学を確立するという。

また,ソーラーパネルとバッテリーによる電力供給と,低電力なデータ収集システムの開発により,完全に自立稼働できる装置として新型宇宙線望遠鏡の開発を継続していくとしている。