筑波大学,国立科学博物館,東北大学,東京大学の研究グループは,渦鞭毛藻の新規系統であるMGD株とTGD株を発見し,両種において,細胞内共生をした藻類が葉緑体として遺伝的に統合される中途段階を見出した(ニュースリリース)。

筑波大学,国立科学博物館,東北大学,東京大学の研究グループは,渦鞭毛藻の新規系統であるMGD株とTGD株を発見し,両種において,細胞内共生をした藻類が葉緑体として遺伝的に統合される中途段階を見出した(ニュースリリース)。

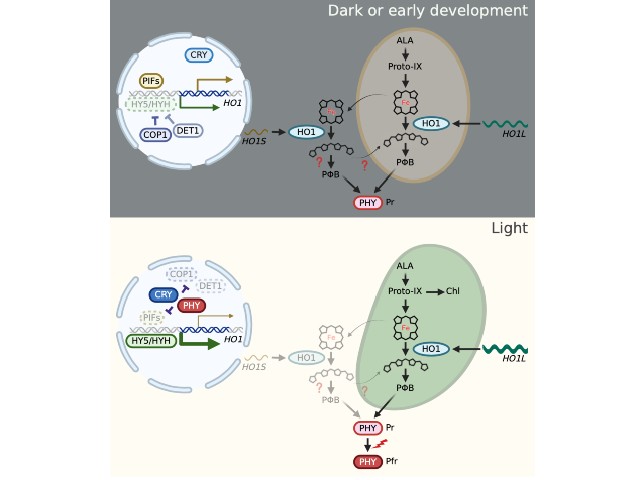

光合成をおこなう真核生物(いわゆる藻類)の中には,細胞内共生した緑藻あるいは紅藻を葉緑体化した系統が複数ある。細胞内共生した緑藻や紅藻は葉緑体のみを残し,宿主細胞の一部となる。

葉緑体化の過程では,共生した藻類が遺伝的にも宿主細胞に統合されるが,これまで適切な研究対象がなく,葉緑体化に必要な遺伝的な統合過程の詳細は不明のままだった。

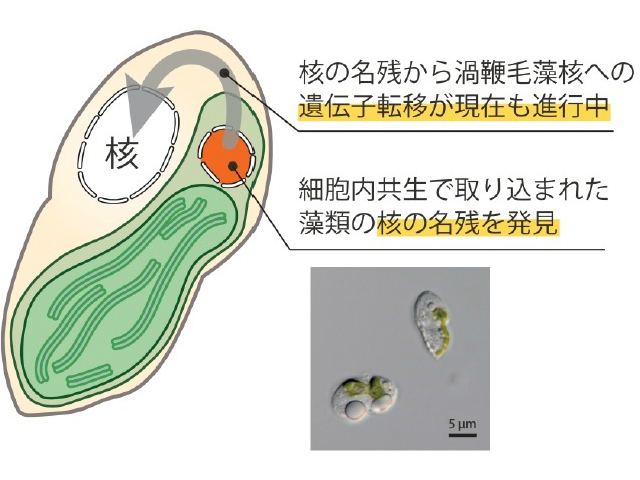

今回,研究グループは,北海道室蘭市と山形県鶴岡市の海岸で採取した海水サンプルから発見した,2種の渦鞭毛藻MGD株とTGD株の研究を行なった。これら渦鞭毛藻2種の細胞内構造を精査したところ,葉緑体とともにヌクレオモルフ構造が発見された。

クロララクニオン藻とクリプト藻以外でヌクレオモルフが発見されたのは,MGD株とTGD株が初めてであり,30年ぶりのヌクレオモルフをもつ新規系統の発見となる。

これら2種の渦鞭毛藻の発現遺伝子を網羅的に解析したところ,葉緑体起源となった藻類に由来する多数の遺伝子が,渦鞭毛藻(宿主)核ゲノムにコードされていることが判明した。

従って,MGD株とTGD株は,遺伝子転移を通して,共生藻を細胞小器官(葉緑体)として支配していると解釈できるという。さらに,TGD株において光合成関連遺伝子petCは,渦鞭毛藻核と共生藻核の両方にコードされていることが判明した。同様にMGD株では,psbOおよびrbcSが渦鞭毛藻核と共生藻核の両方にコードされていた。

従ってこれら3つの遺伝子ついては,共生藻核から宿主核への遺伝子移動は完了していないと考えられ,MGD株とTGD株は共生藻を遺伝的に統合しきっていないと解釈できるという。

この研究により,渦鞭毛藻TGD株とMGD株においては共生体遺伝子の宿主核ゲノムへの転移が完了していない,すなわち,葉緑体が成立する途中過程であることが明らかとなった。

今後TGD株とMGD株の宿主核ゲノムおよびヌクレオモルフゲノムの詳細な解析を通じて,共生藻が葉緑体として宿主細胞に遺伝的に統合される過程について新たな知見を得ることができるとしている。