東北大学,岩手大学,国際農林水産業研究センター(国際農研)の研究グループは,遺伝子組換え技術によって光合成の炭酸固定酵素ルビスコが約1.3倍量に増強されたイネ(ルビスコ増強イネ)を作出し,同じ窒素施肥量において,玄米収量が最大で28%増加したことを確認した(ニュースリリース)。

東北大学,岩手大学,国際農林水産業研究センター(国際農研)の研究グループは,遺伝子組換え技術によって光合成の炭酸固定酵素ルビスコが約1.3倍量に増強されたイネ(ルビスコ増強イネ)を作出し,同じ窒素施肥量において,玄米収量が最大で28%増加したことを確認した(ニュースリリース)。

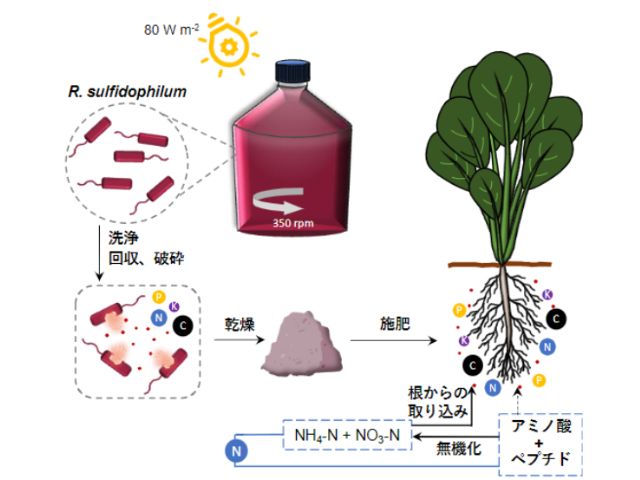

国際連合食糧農業機関は,世界人口の増加に伴う深刻な食糧危機に警鐘を鳴らしている。一方で,人類は1960年代にイネやコムギの主要穀物において「緑の革命」と呼ばれる短稈種の開発に成功し,多量の窒素施肥に依存した増収を図ってきた。

しかし,多量の窒素施肥は,環境汚染の原因となり,大きな社会問題となっている。これからは,単に高い収量性を示す穀物を育種するのではなく,同じ窒素施肥量に対して,より高い収量性を示す穀物を開発することが喫緊の課題となる。

今回の研究では,稲品種,能登ひかりを親品種に遺伝子組換え技術を用いて,炭酸ガス同化を担う光合成酵素ルビスコが約1.3倍量に増強されたルビスコ増強イネを作出した。

日本においては,遺伝子組換え技術を用いて作出された穀物を野外のほ場で栽培するには,文部科学省および環境省から承認を得なくてはならない。数年におよぶ生物多様性評価試験を行ない,両省の審査を経て,「ルビスコ増強イネが他の生態系へ影響を与えない」との判断が下され,2016年4月に,ほ場における栽培が承認された。

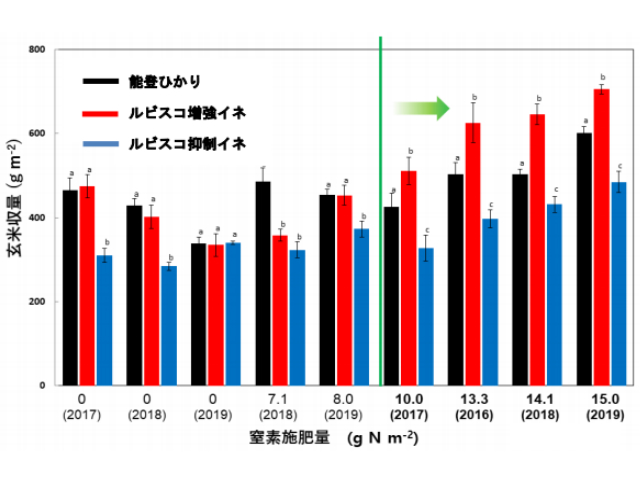

承認後の2016年から2019年まで,東北大の「遺伝子組換え植物隔離ほ場」で栽培試験を行なった。その結果,

10gNm-2(10kg N/10a)以上の窒素施肥区において,親品種の能登ひかりと比較してルビスコ増強イネの玄米収量が17%から28%増加した。

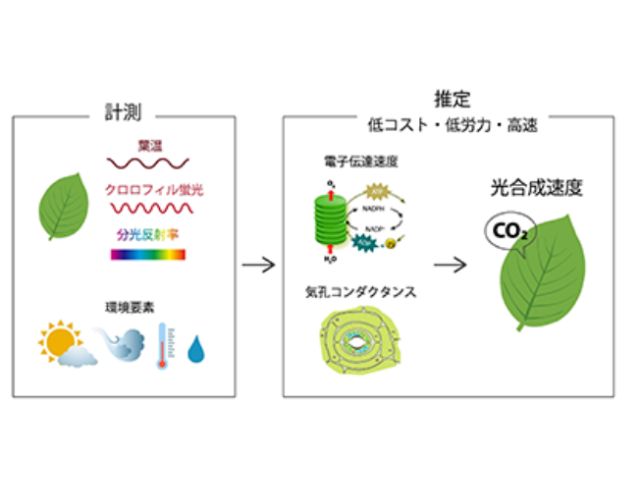

詳細な収量構成要素および生化学的解析を行なった結果,組換えイネの葉のルビスコ量およびその活性が増加し,それに伴い光合成速度の向上が観察された。この光合成機能の改善が,組換えイネの登熟歩合および稔実籾数増加につながり,収量増加に結び付いたことがわかった。

この研究成果は,自然環境下のほ場において,遺伝子組換え技術を用いて作出された穀物の光合成機能の改善が,収量増加に結び付くことを実証した世界で初めての報告となるという。

また,この研究の社会的意義として,この研究で使用したルビスコ増強イネは,遺伝子組換え技術を用いて作出されているため,すぐに農業現場に応用することはできないが,光合成の増強が新しいイネの新品種の開発に応用できることを示したとしている。