名古屋大学,北海道大学,産業技術総合研究所の研究グループは,電気を流すプラスチック(導電性高分子)における熱電変換性能の上限を決めるメカニズムの解明に成功した(ニュースリリース)。

名古屋大学,北海道大学,産業技術総合研究所の研究グループは,電気を流すプラスチック(導電性高分子)における熱電変換性能の上限を決めるメカニズムの解明に成功した(ニュースリリース)。

プラスチックの一種である導電性高分子は,軽量・安価でフレキシブルな電子材料として,エレクトロニクス分野への応用が期待されている。特に,人体への毒性が低く,大面積の薄膜作製を溶液から簡便に行なえる特性を生かし,人体と外気の温度差から発電する「ウェアラブル」な電池(熱電変換素子)の開発が期待されている。

この技術が実現すれば,近年注目されるIoT社会に向け,必要とされる膨大な数の電子機器やセンサーへの電源供給を細やかに行なえる大きな利点がある。一方で,ほとんどの高分子材料の熱電発電性能は低く,性能向上が大きな課題となっている。

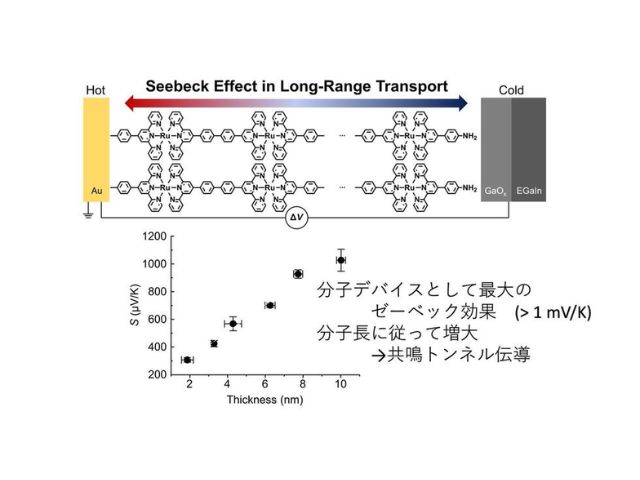

熱電変換素子は,温度差により材料に起電力が発生するゼーベック効果を用いて発電する。高い発電性能(パワーファクター,PF)の発現には,大きなゼーベック係数(S)と電気伝導率(σ)が必要となる。一般に,この二つの物理量は相反する傾向があり,PFの最適化を実現するためには,両者の関係を具体的に知り,コントロールしなければならない。

ところが,高分子材料中には構造の「乱れ」が多数存在し,これが電気伝導を妨げるため,Sとσの関係が複雑化し,既存の理論を用いてPFの最適値を求められなくなる。実際に,ほとんどの高分子材料ではPFの最大化をもたらすことが可能かどうかもわかっておらず,高分子材料の熱電変換応用に向けて大きな障害となっていた。

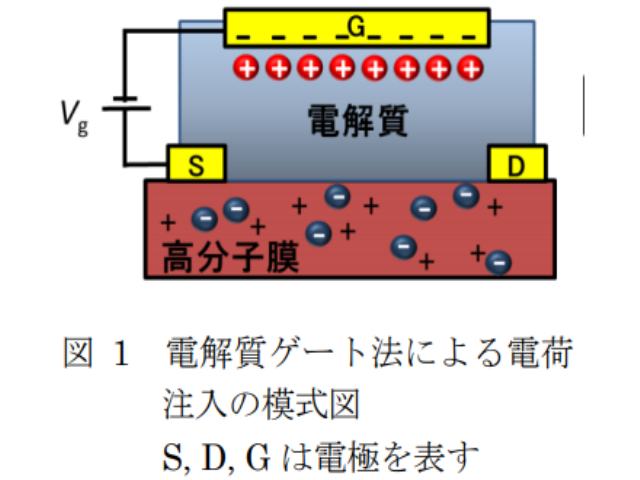

研究では,分子配列の秩序が極めて高い高分子薄膜に電解質を用いて連続的に電荷を導入することで,半導体の一種である高分子の電子状態を金属状態までコントロールすることに成功し,その過程で高分子の発電性能が極大値を示す現象を発見した。この現象は半導体と金属の電子状態の違いを考慮すると,理論的にも説明することができるという。

この成果は,導電性高分子を用いた熱電変換素子の発電性能が,金属的な電子状態変化が起こる電荷注入量付近で最大値を持つことを明確に示している。このような金属状態への変化は,微小な「結晶領域」では,従来考えられていたよりも低い電荷注入量で起きることも明らかになった。

従って,結晶領域間を効率的に接続できる分子や素子の設計により,より低い電荷注入濃度で現在よりも高い発電性能を実現できると予想されるという。この研究成果は,将来的に高い発電性能を持つフレキシブルな熱電変換材料・素子の開発につながるとしている。