京都大学,岐阜大学,米カリフォルニア大学の研究グループは,テラヘルツ帯の反強磁性共鳴によるスピンポンピング効果(磁化ダイナミクスからスピン流への変換現象)を実証した(ニュースリリース)。

京都大学,岐阜大学,米カリフォルニア大学の研究グループは,テラヘルツ帯の反強磁性共鳴によるスピンポンピング効果(磁化ダイナミクスからスピン流への変換現象)を実証した(ニュースリリース)。

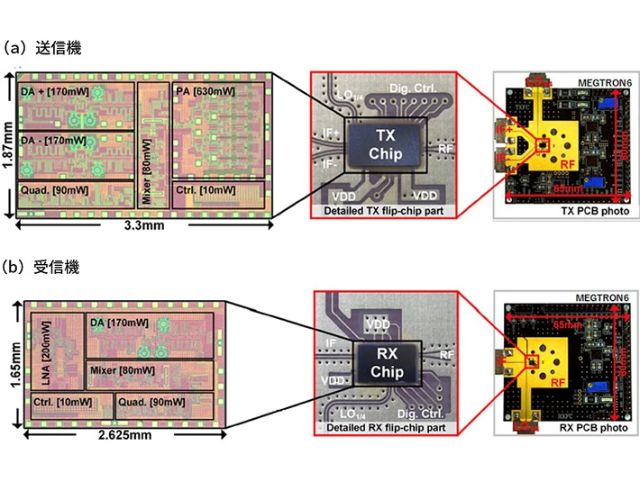

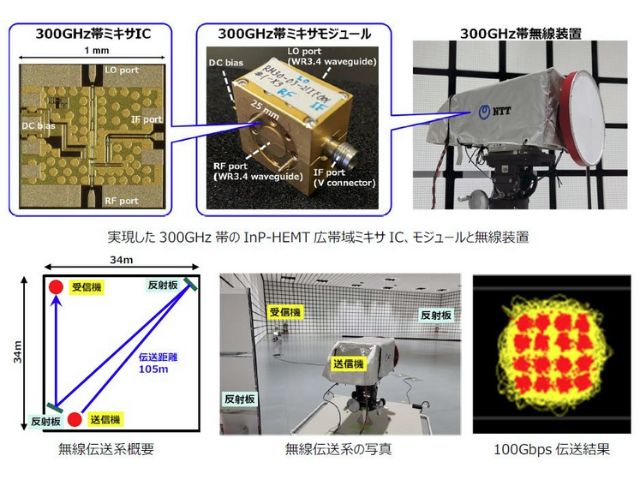

テラヘルツ光・電磁波の利用は将来の大容量通信やセンシング技術を担う重要技術として,近年注目を浴びている。特に,ポスト5Gにおける通信周波数はテラヘルツ帯域が想定されており,これらの周波数帯に対応するデバイスの開発・創製が早急に望まれている。

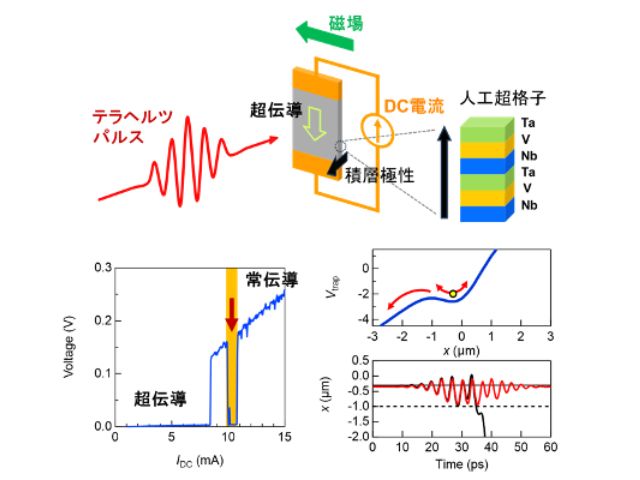

ギガヘルツ帯に共鳴周波数を持つ強磁性体は従来のマイクロ波デバイスに多用されている。しかし,テラヘルツ帯においてはほとんど応答しないため,これらのデバイス応用には強磁性体は不向きとなる。

一方で,反強磁性体における磁気共鳴(反強磁性共鳴)周波数は交換結合に起因する交換磁場に比例するため,強磁性体に比べて圧倒的に高くなり,テラヘルツ帯に至ることが知られている。また,近年様々なテラヘルツ材料が提案されているが,反強磁性体を利用するメリットとしてスピントロニクスとの親和性が挙げられる。

反強磁性体に内在するスピン自由度とテラヘルツ電磁波との相互作用を利用することで,新規な “テラヘルツ”スピントロニクスデバイスへと展開できる可能性を秘めている。このような可能性があるにも関わらずテラヘルツスピントロニクスを見据えた反強磁性ダイナミクスの実験的研究はほとんどなかった。

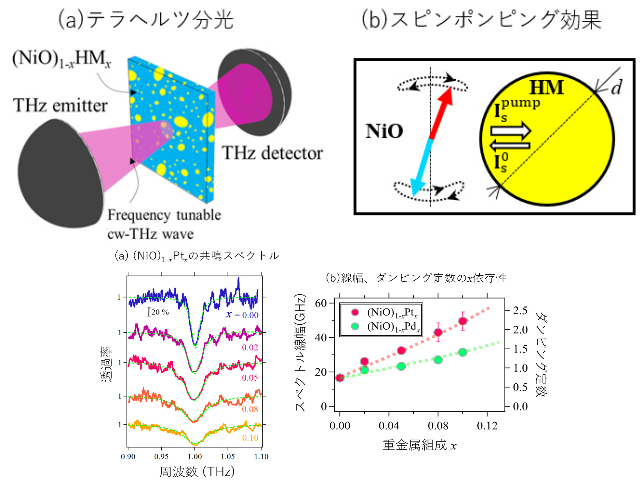

この研究では,反強磁性体である酸化ニッケル中に重金属(白金やパラジウム)粒子を様々な割合で分散させたグラニュラー構造物質((NiO)1-x MHx,MH = Pt,Pd)のテラヘルツ透過吸収測定を行ない,その共鳴スペクトル線幅の変化からスピンポンピング効果を実証し,その多寡を見積もった。

その結果,反強磁性共鳴を利用したテラヘルツ帯におけるスピンポンピング効果(磁化ダイナミクスからスピン流への変換現象)を世界に先駆けて実証し,反強磁性磁化ダイナミクスとスピン自由度の相互作用の一端を明らかにした。

実証した反強磁性ダイナミクスによるスピンポンピング効果は,様々な形で発現する磁化ダイナミクスと電子スピンの相互作用のあくまで一端だが,テラヘルツデバイスにおける反強磁性体の可能性を示した重要な成果となる。

研究グループは今後,反強磁性体に内在するスピン自由度とテラヘルツ電磁波との相互作用を積極的に利用した新規な“テラヘルツ”スピントロニクスへと展開していくとしている。