分子科学研究所(分子研),静岡大学の研究グループは,代表的な赤色顔料の一つであるペリレンジイミド分子の精密合成により有機太陽電池の電圧損失を約30%削減することに成功した(ニュースリリース)。

分子科学研究所(分子研),静岡大学の研究グループは,代表的な赤色顔料の一つであるペリレンジイミド分子の精密合成により有機太陽電池の電圧損失を約30%削減することに成功した(ニュースリリース)。

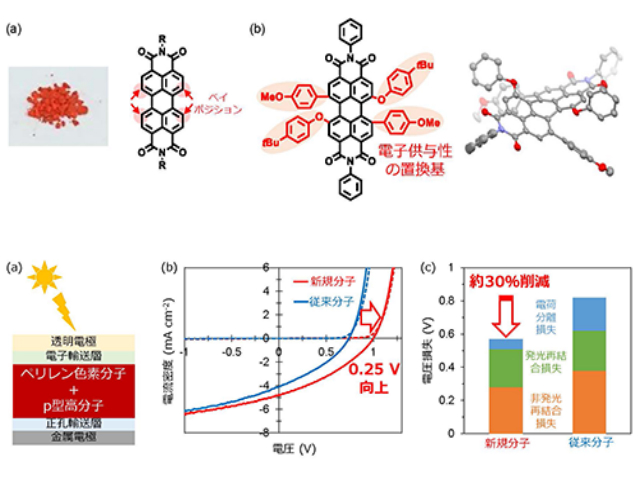

ペリレンジイミド分子の骨格は4つの修飾位置(ベイポジション)が存在する。研究グループは,独自の臭素化技術を駆使することで,ペリレン誘導体の4つのベイポジションに異なる官能基を自在に導入できるテーラーメイド合成に成功した。

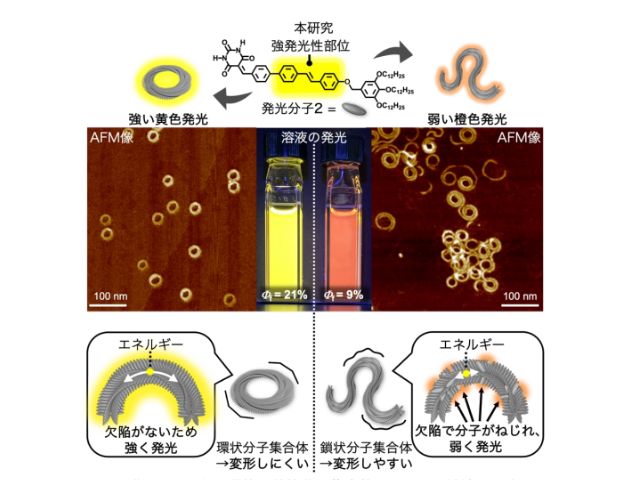

その一環として,ペリレンジイミドのベイポジションに4つの電子供与性の官能基を導入した新規n型有機半導体分子を開発した。X線構造解析の結果,新規分子は置換基の影響で分子内でねじれ構造を取り,有機溶剤へ高い溶解性を示した。

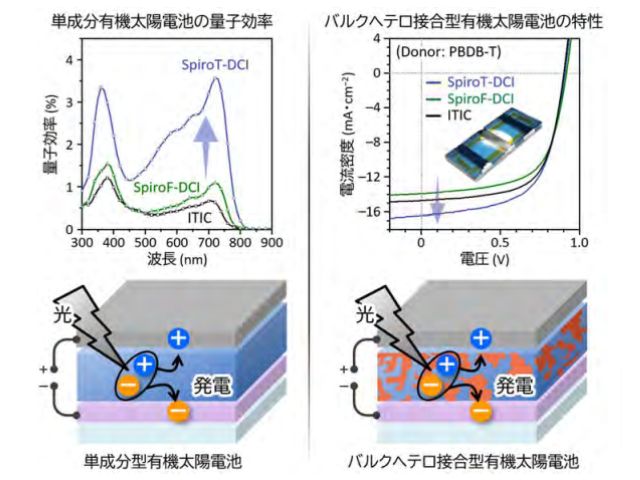

そこでこの新規分子を電子アクセプタとし,p型の有機半導体ポリマーを電子ドナーとして用いた有機太陽電池を作製した。その結果,新規分子を用いた場合では,従来の無修飾のペリレンジイミド分子を用いた場合と比較して有機太陽電池の開放端電圧が0.25Vも大幅に向上し,1.0Vまで到達した。

この開放端電圧向上の要因を探るため,吸収した光のエネルギーと得られる開放端電圧のエネルギー差,つまりエネルギー損失の精密解析を行なった。有機太陽電池におけるエネルギー損失は,光吸収で生成した励起子を解離して自由電荷を生成する際の損失,発光再結合損失,非発光再結合損失に3つに分けられる。

まず新規分子では電子供与性基の導入により,分子のエネルギーレベルが上昇し,その結果,自由電荷を生成する際のエネルギー損失が0.14V減少した。さらに非発光エネルギー損失に関しても0.10V減少していることがわかり,この二つの寄与が開放端電圧の大幅な上昇をもたらしていることがわかった。特に非発光再結合損失に関しては,有機太陽電池が無機太陽電池に比べて効率が低い最大の原因であると言われている。

今回,電子供与性基の導入により,ペリレンジイミド分子のエネルギーが上昇した。その結果,自由電荷の状態と電子と正孔が分子内で結合している励起子の状態とのエネルギー差が小さくなり,再結合の際に励起子から発光するルートの寄与が大きくなる。その結果,新規分子では再結合の際の発光効率が向上し,太陽電池の電圧損失が減少したと考えられるという。

今回はペリレンジイミド分子のエネルギーレベルの制御に焦点を当てたが,その他にも結晶性や光吸収・発光特性などの分子の様々な物性の自在な制御が可能であり,有機EL,トランジスタ,太陽電池などで用いられる高効率なn型有機半導体材料の開発につながるとしている。