名古屋工業大学の研究グループは,太陽光エネルギーを化学反応により蓄積と放電する「光充電可能な燃料電池」という新しい発想の蓄電池を開発した(ニュースリリース)。

名古屋工業大学の研究グループは,太陽光エネルギーを化学反応により蓄積と放電する「光充電可能な燃料電池」という新しい発想の蓄電池を開発した(ニュースリリース)。

従来の燃料電池は水素ガスを燃料としており,反応時に水しか排出しない利点はあるものの,危険性が高く,また,電気を蓄えられない装置だった。

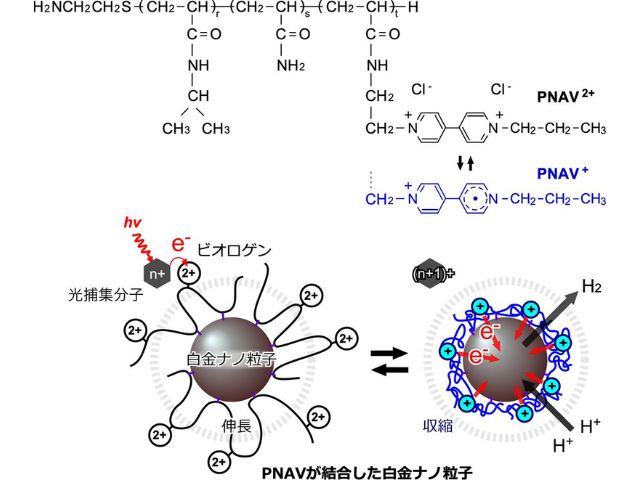

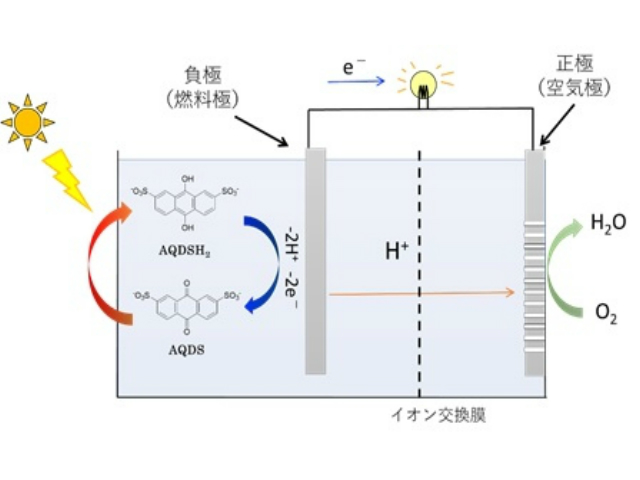

この研究では,太陽光のエネルギーを化学エネルギーに直接変換する新しいタイプの蓄電池(光充電可能な燃料電池)を開発した。これは,植物の光合成と類似のしくみで化学反応を利用して発電・蓄電する燃料電池で,自然エネルギーの利用効率の改善が期待される。

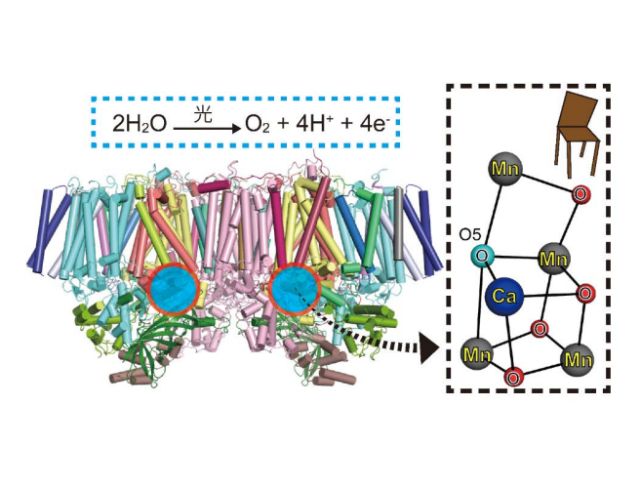

植物は,太陽光のエネルギーを用いてCO2を糖に変換して貯蔵する(光合成)。糖は高エネルギー化合物であるため,空気中の酸素で分解する際に,化学エネルギーが取り出せる(呼吸)。

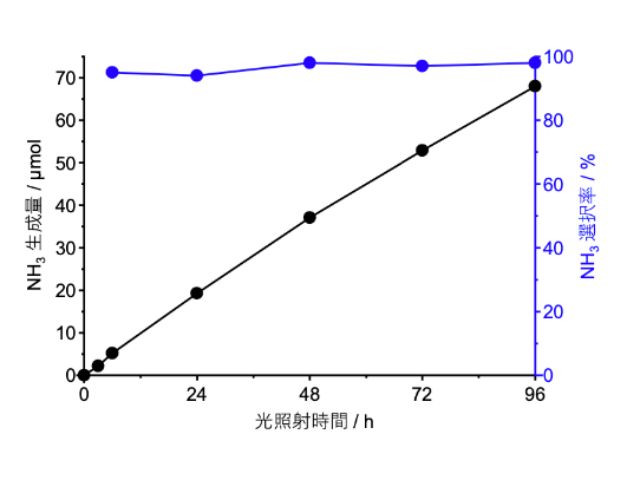

この研究は,このような動作原理で作動する蓄電システムを新たに考案したものとなる。負極側の電解液にはAQDSという有機分子が溶け込んでおり,太陽光を照射すると,AQDSは電解液中の水素原子を引き抜いてAQDS-H2という分子に変換され,電池全体として充電状態となる。

放電の際,負極ではAQDS-H2からAQDSへの変換反応が起こる。それと同時に,正極では,空気中の酸素分子(O2)が水(H2O)に還元される。放電で生成したAQDSは,再び光照射によってAQDS-H2に変換することが可能であり,電池として何度も繰り返して使用することができる。

この電池の放電過程は,AQDS-H2を燃料とした燃料電池反応とみなすことができる。水素(爆発の危険性がある)を燃料とした一般的な燃料電池にくらべ,安全性が高いことが利点となる。

この新技術は,植物の光合成のように,太陽光のエネルギーを化学エネルギーに直接変換するもので,スマートグリットとの調和性が高く,この技術を利用することにより,自然エネルギーの利用効率の改善と電力の安定供給が期待される。

ただし現時点では,出力電力は0.5V程度であり,起電力の向上や反応過電圧の低減が技術課題だとしている。