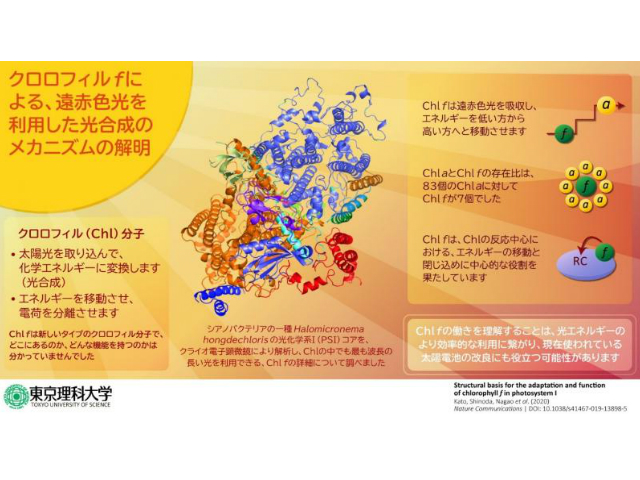

東京理科大学,岡山大学,筑波大学,理化学研究所,神戸大学の研究グループは,クライオ電子顕微鏡を用いて,植物や藻類がもつ複数種類の光合成色素のうち,原始的な藻類であるシアノバクテリアなどに含まれる,可視光より波長が長くエネルギーが低い遠赤色光を吸収できる「クロロフィルf」を結合したタンパク質を高分解能で解析し,光合成におけるクロロフィルfの機能の解明に成功した(ニュースリリース)。

東京理科大学,岡山大学,筑波大学,理化学研究所,神戸大学の研究グループは,クライオ電子顕微鏡を用いて,植物や藻類がもつ複数種類の光合成色素のうち,原始的な藻類であるシアノバクテリアなどに含まれる,可視光より波長が長くエネルギーが低い遠赤色光を吸収できる「クロロフィルf」を結合したタンパク質を高分解能で解析し,光合成におけるクロロフィルfの機能の解明に成功した(ニュースリリース)。

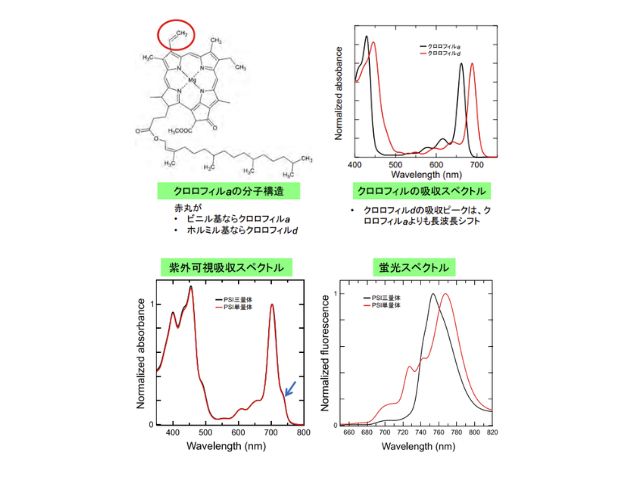

クロロフィルfは原核生物の一種シアノバクテリアから発見され,遠赤色光下で培養されたシアノバクテリアでは,白色光下で培養されたものと比べてクロロフィルfが新たに発現し,増えることが知られていた。

クロロフィルfは,多くの植物や藻類などが利用できない遠赤色光を吸収することができるが,具体的にどこに存在するのか,光化学反応の中でどのような機能を果たしているのかは分かっていなかった。

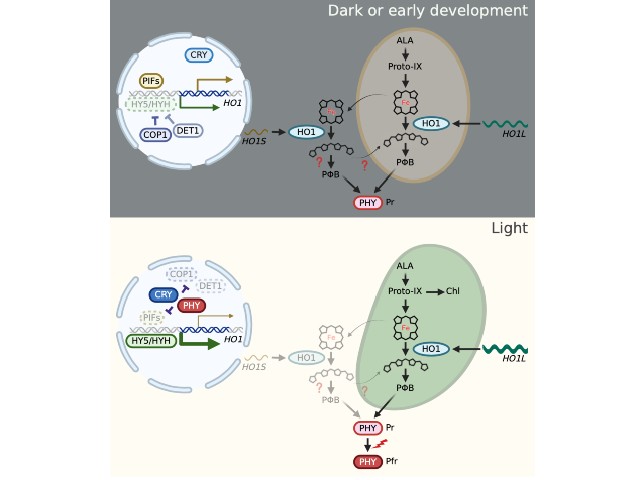

研究グループはまず,白色光と遠赤色光の2つの環境下でシアノバクテリアを培養し,それぞれについてPSIの三量体(一種類の分子が3つ集まった複合体)を得た。クライオ電子顕微鏡により,2.35Å,2.41Åの分解能で立体構造を解析したところ,遠赤色光下で得られたPSIでは,1構造あたり7つの Chlfが結合していることが分かった。

全てのChlfはPSIコアの周辺部に存在し,その出現と相関して,PSIを構成するサブユニット4つ(PsaA,PsaB,PsaI,PsaL)が既存のサブユニットと置き換わっていることが確認された。

白色光照射時と遠赤色光照射時では,これら4つのサブユニットの構造が異なることも分かった。遠赤色光の照射時には,PsaAとPsaLに複数のループ領域が挿入されており,これがChlaの結合を阻害して,代わりにChlfの結合を促進させていると推定された。

遠赤色光で得られたPSIの吸収スペクトルは,737nm,752nm,795nm(いずれも遠赤色光領域)に少なくとも3つのピークをもっていた。

また,時間分解蛍光分析により,Chlfは光エネルギーを受けてから5~30ピコ秒後というごく初期に,エネルギーの移動成分として機能することが明確に分かった。このことは,この時間内でChlaとChlfのエネルギーが平衡化されていることを示唆する。

7つのChlfはPSIの電子伝達に直接関与はしない代わりに,PSIのコア部分にエネルギーを移動させ,光化学反応を促進させる機能をもっていた。

この発見により,光合成のエネルギー移動の高効率化に関する知見を得ることができただけでなく,それを応用した人工光合成の開発などにより,人類,または地球全体に対する,安定的なエネルギー供給の実現にも繋がるとしている。