広島大学の研究グループは,2018年西日本豪雨災害等で計測された広島県の土石流発生箇所での航空レーザー測量データの分析から,土石流による浸食深さの特徴を明らかにするとともに,衛星画像データ等から検出される崩壊範囲と組み合わせることで,新たな航空レーザー測量を必要とせずに簡便に崩壊土砂量を推定する方法を開発した(ニュースリリース)。

広島大学の研究グループは,2018年西日本豪雨災害等で計測された広島県の土石流発生箇所での航空レーザー測量データの分析から,土石流による浸食深さの特徴を明らかにするとともに,衛星画像データ等から検出される崩壊範囲と組み合わせることで,新たな航空レーザー測量を必要とせずに簡便に崩壊土砂量を推定する方法を開発した(ニュースリリース)。

一般に,土砂災害への対応を考える場合,個々の斜面を対象とする場合が多く,日本における広域での崩壊土砂量の推定を目的とした観測データの統計的な分析事例はほとんどなかった。この研究では,広島県の最近の土石流災害による観測データを分析することで,崩壊面積と崩壊土砂量の関係を定量的に求めた。

海外の事例と比較すると,その関係に大きな違いはなく,崩壊面積と崩壊土砂量はほぼ比例関係にあり,平均的な浸食深さは面積によらず1m弱と一定の値として近似できることを明らかにした

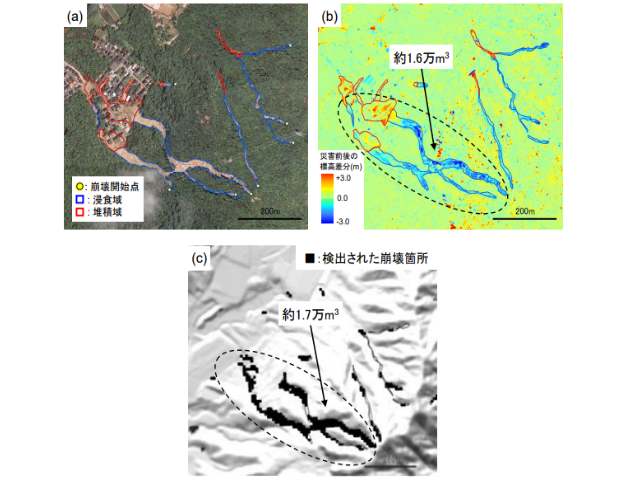

さらに,災害前後の衛星画像データ等の解析から,半自動的に崩壊箇所を検出する方法を開発した。植生の多い我が国の土砂災害では,衛星画像から計算される植生指標NDVI(正規化植生指標:Normalized Difference Vegetation Index)の変化をとらえることで崩壊箇所の候補を特定することができる。

しかし,植生分布の情報だけでは誤検出が多くみられることから,この研究では地形データを用いた簡便な土石流氾濫シミュレーションを組み合わせることで,より精度良く崩壊箇所を検出する方法を提案した。

災害データの分析から得られた平均的浸食深さと衛星画像データ等から検出された崩壊箇所を掛け合わせることで,土石流による崩壊土砂量とその分布を求めることができる。詳細な航空レーザー測量によると,2018年西日本豪雨災害では広島県南部での崩壊土砂量は約750万m3と求められているのに対して,この研究で推定された崩壊土砂量は約735万m3と高い精度で推定できることが確認された。

この研究で得られた崩壊面積や崩壊土砂量の関係などの土砂災害の特徴は,対象とする地域や土砂の崩壊形態によって変化することが知られている。今後は他の地域での災害データも併せて分析することで,より汎用性の高い推定方法の確立を目指すとしている。