東京大学,産業技術総合研究所,物質・材料研究機構の研究グループは,電気を流すプラスチック(導電性高分子)材料において,温度勾配から起電力が発生する詳細なメカニズムを明らかにすることに成功した(ニュースリリース)。

東京大学,産業技術総合研究所,物質・材料研究機構の研究グループは,電気を流すプラスチック(導電性高分子)材料において,温度勾配から起電力が発生する詳細なメカニズムを明らかにすることに成功した(ニュースリリース)。

導電性高分子は,熱を電力に変換する熱電変換素子への応用が期待されていたが,熱起電力が生成するメカニズムには未解明な部分が多くあった。

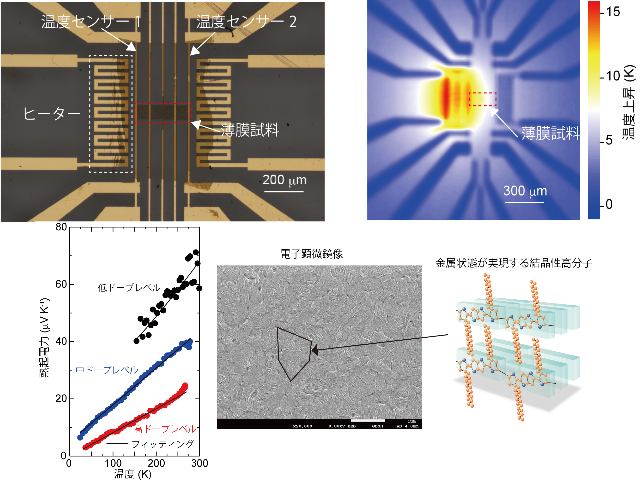

研究グループは,厚さが数十nmほどの薄膜試料において,熱電変換効率の決定する材料物性値である電気伝導度・キャリア数・ゼーベック係数を同時に計測可能なオンチップサーモメータデバイスを作製した。

オンチップサーモメータには,抵抗加熱を用いたヒーター・校正済みの温度センサー・熱起電力を計測するためのプローブ電極がパターニングされている。このデバイスに厚さが数十nmほどの高分子薄膜を成膜・パターニングすることで,長さ100μmの微小な領域に温度勾配を形成することが可能となる。また,クライオスタット内にデバイスを挿入し,室温から25K程度の低温まで上記の物性値を系統的に決定した。

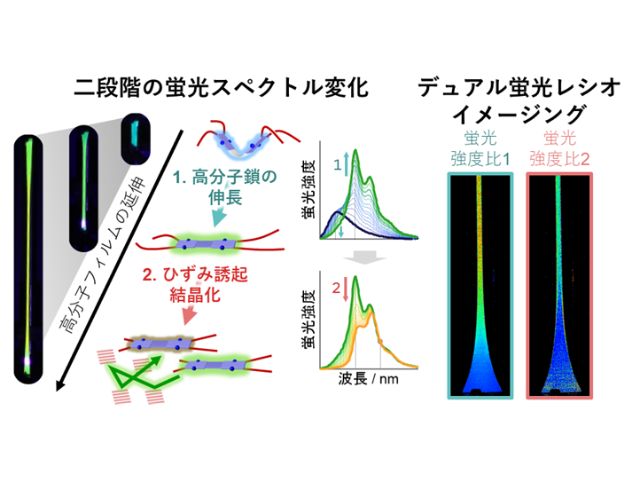

今回,高い電気伝導度が得られ,熱電変換材料として期待されている高結晶性の導電性高分子薄膜を対象に熱物性計測を実施した。その結果,ゼーベック係数は温度に対して線形に増大して行く傾向が観測された。このゼーベック係数の温度依存性は,金属や縮退半導体の振る舞いと一致する。

高結晶性の導電性高分子では,金属的なゼーベック係数の温度依存性に加えて,ホール効果やパウリ磁化率,そして,ドルーデ反射率の観測など,金属や縮退半導体が示す電子物性を満たすことが明らかとなった。従って,金属のような電子状態が熱起電力の生成する起源であることが裏付けられた。

従来の低結晶性の導電性高分子ではこのような振る舞いは観測されておらず,この研究は導電性高分子材料が縮退した電子状態を有することを明らかにした最初の事例だという。

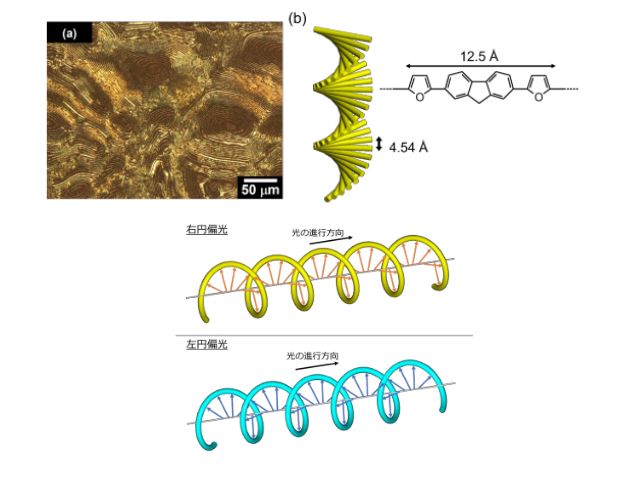

高結晶性を有する高分子は,ねじれや絡まりの少ない剛直な高分子骨格を有している。このような高い結晶性は,X線構造解析や電子顕微鏡から実際に確認できた。

このような高い結晶性・高いキャリア密度が実現された系において,電子は周期的な結晶ポテンシャルの中で波となって振る舞うことができ,固体物理学の標準理論で電子状態を説明可能な金属高分子を実現できたと言える。今後,高効率の熱電変換性能を有する導電性高分子材料を探索する上で,金属的な電子状態の評価が必要不可欠となる。

研究グループでは,このような金属性を有する電子が低エネルギー領域の電磁波を反射すること(ドルーデ応答)を利用して,簡易的に材料をスクリーニングできることも実証した。今後,このような分光計測手法を用いて,さらに材料開発が進展することが期待できるとしている。