岡山大学,筑波大学,神戸大学,東京大学の研究グループは,クライオ電子顕微鏡を用いて,シアノバクテリア由来の光化学系I四量体の立体構造解析に成功し,四量体構造を形成する仕組み,また四量体特有の集光色素の並び方を明らかにした(ニュースリリース)。

岡山大学,筑波大学,神戸大学,東京大学の研究グループは,クライオ電子顕微鏡を用いて,シアノバクテリア由来の光化学系I四量体の立体構造解析に成功し,四量体構造を形成する仕組み,また四量体特有の集光色素の並び方を明らかにした(ニュースリリース)。

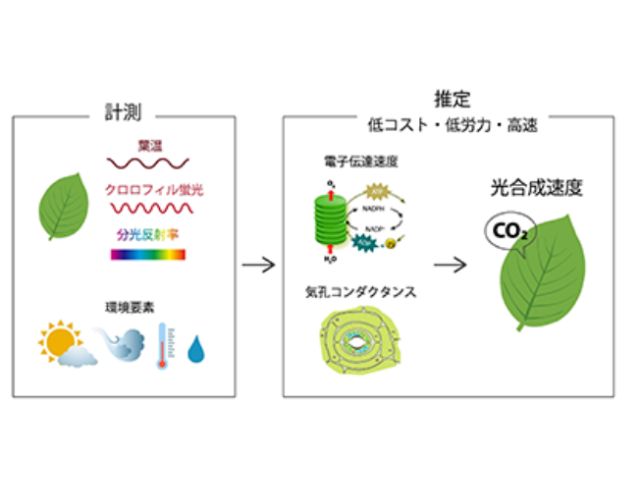

光合成反応の中心的な役割は,光化学系I・光化学系IIと呼ばれる膜タンパク質複合体が担っている。このうち光化学系IIは水から酸素を作り出す機能を持ち,二量体を形作っている。一方,光化学系Iは光化学系IIが水から酸素を作り出す過程で放出される電子を利用して,NADP+をNADPHへと還元し,二酸化炭素を炭水化物に変換するための化学エネルギーを生み出す。

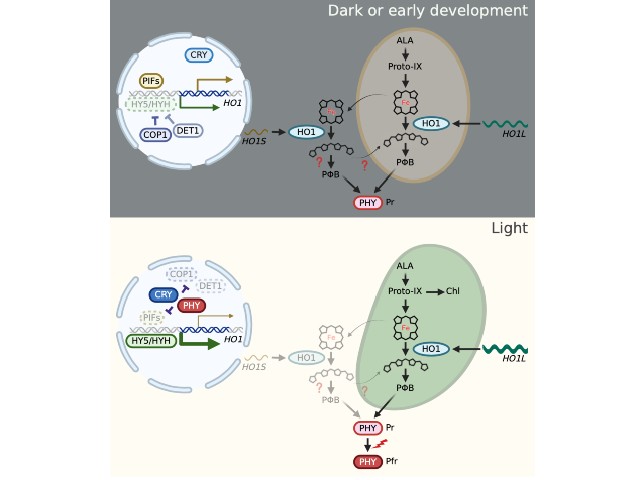

光化学系Iは高等植物の中では単量体とアンテナタンパク質との複合体で働き,シアノバクテリアの中では主に三量体で働くことが知られている。また,最近の研究で一部のシアノバクテリアの中には,四量体の状態で機能する光化学系Iを持っていることが発見されたが,その詳細な構造や四量体を形成する利点は分かっていなかった。

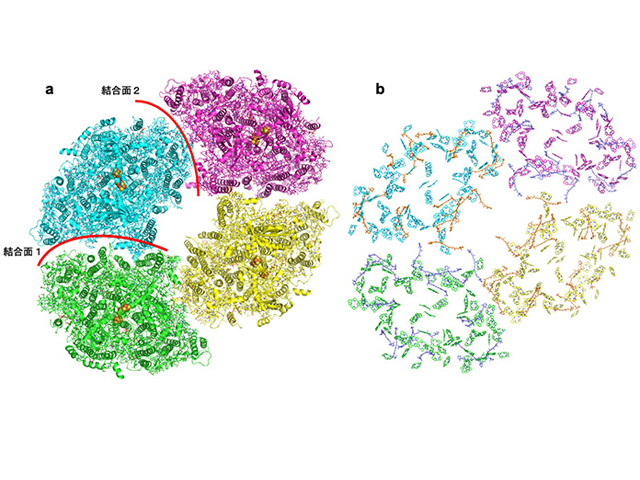

研究グループは,光化学系I四量体を持つシアノバクテリアであるアナベナから光化学系I四量体を精製し,クライオ電子顕微鏡により3.3Åの解像度で立体構造を解明した。解析された光化学系I四量体は,四つの同一な光化学系Iから形成されるにも関わらず,光化学系I単量体同士が2つの異なった結合面を持って四量体を形成しており,特徴的な楕円形をしていることがわかった。

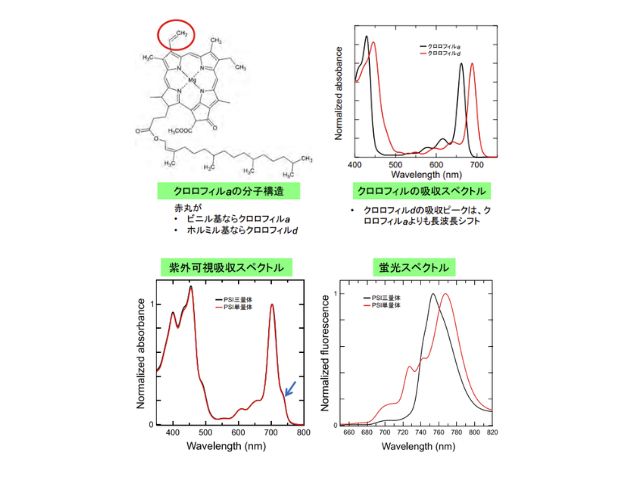

この楕円形の構造になることにより,集光色素も単量体や三量体の光化学系Iにはない変わった配置を持っていることがわかった。そして光化学系I四量体の色素の配置が,単量体や三量体と異なる理由を,時間分解蛍光分析を用いて調べたところ,光化学系I四量体は強い光エネルギーを効率よく逃がしていることがわかった。

これまでの研究の結果を総合して考えると,光化学系I四量体がもつ特徴的な色素の配置は強い光照射の条件下で,余剰の光エネルギーを逸散させる重要な役割をもっており,光の強さに応じて光化学系I四量体の量を調節していることが明らかになったという。

シアノバクテリア,藻類,植物などによる光合成のメカニズムを解明することは,人工光合成によるエネルギー生産技術の基礎となり,環境問題やエネルギー問題を解決する可能性がある。今回の研究成果は,光合成生物の環境適応の謎をひもとく知見だけでなく,太陽光エネルギー有効利用のための技術開発にも重要な知見を与えるとしている。