東北大学と米パデュー大学の研究グループは,量子ビットと似た機能を有する新概念スピントロニクス素子を開発し,次いでそれを用いて量子アニーリングマシンを模倣したシステムを構築し,室温にて因数分解の実証に成功した(ニュースリリース)。

量子コンピューターは,古典コンピューターが苦手とする最適化問題などの複雑な問題を効率的に処理できると期待され,国内外で活発な研究開発が行なわれている。

0と1の重ね合わせ状態を利用して並列に演算を行なう量子コンピューターに対し,量子計算の前段階と位置付けられる別の計算原理に基づくコンピュータの可能性として,Probabilistic computer(確率論的コンピュータ)がある。

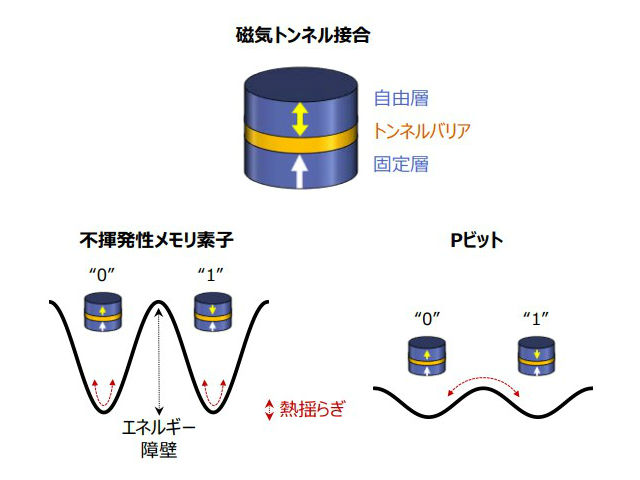

量子コンピュータでは量子ビット(Quantum bit:qビット)が計算を行なう基本ユニットとなるのに対して,確率論的コンピューターでは0と1の間で状態が常に時間的に揺らぎ,その滞在確率が外部入力によって制御可能なProbabilistic bit(pビット)が用いられる。

今回研究グループは,従来の不揮発性磁気メモリ向け素子とは真逆の特性を示す新概念磁気トンネル接合素子を開発した。この素子は,自由層の磁化が上を向いた状態(N極/S極)と下を向いた状態(S極/N極)の間のエネルギー障壁が極端に低減されている。

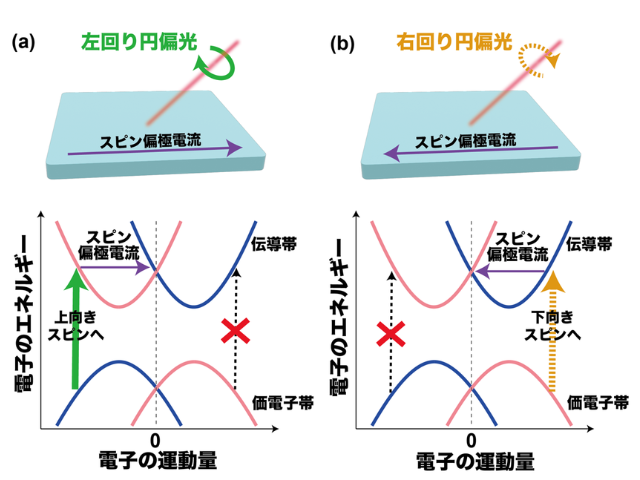

これによって0と1の状態間を熱によって短い時間間隔で確率的に行き来し,0と1の状態の間で絶えず揺らぐ。ここに電流を導入すると,スピントロニクスの原理により,電流の方向や大きさに依存して,0状態と1状態に滞在する割合を制御できる。これはpビットに求められる性質となる。

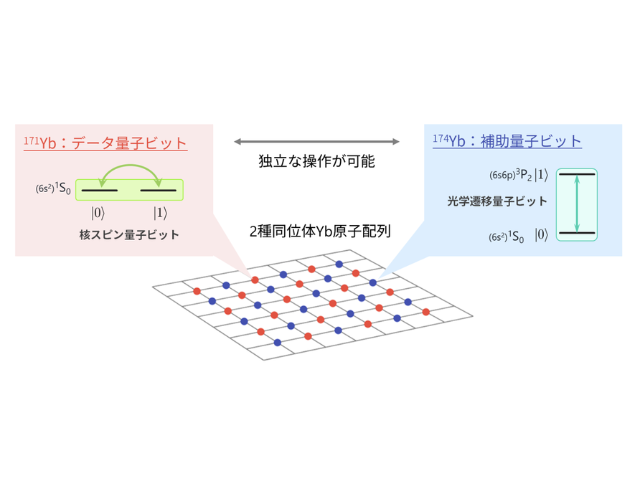

実証実験では,この「疑似」量子ビット(pビット)からなるネットワークに量子アニーリングと同様な手法を適用して因数分解を行ない,最適化問題を扱う手法としての汎用的な有用性を実証した。

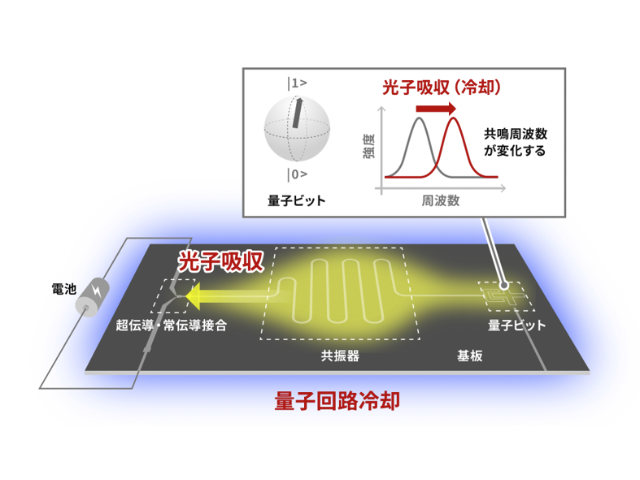

このpビットは,3つの特長を有している。1つめは,現在qビットの多くは絶対零度(-273℃)に近い温度まで冷却する必要があるのに対して,pビットは室温を含む広い温度範囲で動作する。

2つめは,不揮発性磁気メモリ向けの磁気トンネル接合をベースにし,膜厚の調整のみによって実現されているため,今後の大規模化に向けても量産レベルの既存技術が活用できる。

3つめは,量子計算の際にはqビット間で相互作用が必要になるが,このpビットは電気信号で相互作用させることから,距離が離れたビット間での相互作用や,多体相互作用も容易に実装できる。

今回の結果は最適化問題を解く新たな手法としての有用性を示しているという。研究グループは,今後大規模化に向けた素子技術や専用アルゴリズムなどの開発が進むことで,スピントロニクスpビットを用いた確率論的コンピュータによる情報処理技術に新たな展開をもたらすとしている。