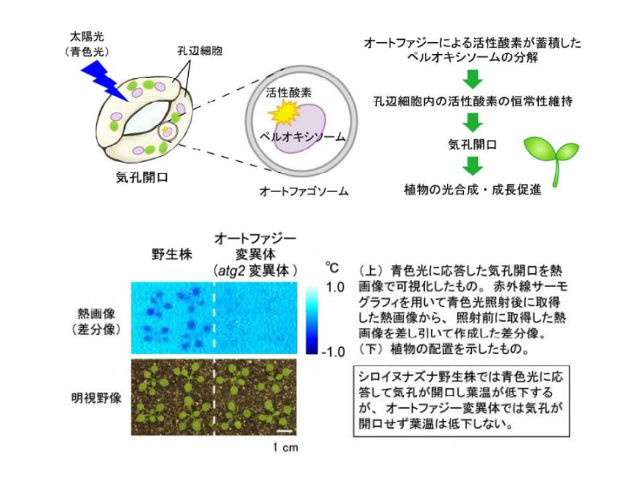

山口大学の研究グループは,基礎生物学研究所との共同研究により,オートファジーが細胞内の活性酸素の蓄積を抑制し,気孔開口を可能にすることを世界に先駆けて発見した(ニュースリリース)。

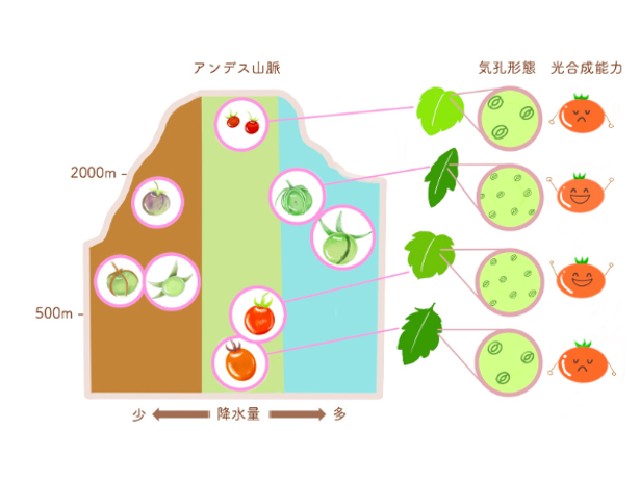

植物の表皮に存在する気孔は,太陽光に応答して開口し,光合成に必要な二酸化炭素の取り込みを促進する。一方,植物は乾燥などのストレスを感知すると,シグナル伝達物質として働く活性酸素を生成し,気孔を素早く閉鎖させる。

このように環境に応答した気孔の開閉制御には,気孔を構成する孔辺細胞内の活性酸素量を厳密に制御することが重要となる。しかし,活性酸素の恒常性がどのように制御されているのか,その仕組みについては不明だった。

研究グループは,気孔が開口すると蒸散による気化熱により葉の温度(葉温)が低下する現象に着目し,赤外線サーモグラフィを用いて気孔開口を視覚的に捉えるシステムを開発し,光を照射しても気孔を開くことができないシロイヌナズナ変異体(atg2変異体)を単離した。

この変異体のDNA塩基配列を解析した結果,原因遺伝子がオートファジーの必須因子のひとつATG2(AUTOPHAGY-RELATED2)であることを突き止めた。さらに,他のオートファジーの必須因子を欠損する変異体の解析から,オートファジーが活性酸素を蓄積したペルオキシソームという細胞小器官を速やかに分解することで,活性酸素の恒常性を維持し,気孔開口を可能にすることを発見した。

オートファジーによるペルオキシソームの選択的分解はペキソファジーと呼ばれ,真核生物に保存されたメカニズム。しかし,これまで植物におけるペキソファジーの生理的意義は不明だった。研究グループは今回の研究により,植物のペキソファジーは気孔開口の制御を通じて,光合成を支える役割をもつことが明らかになったとしている。