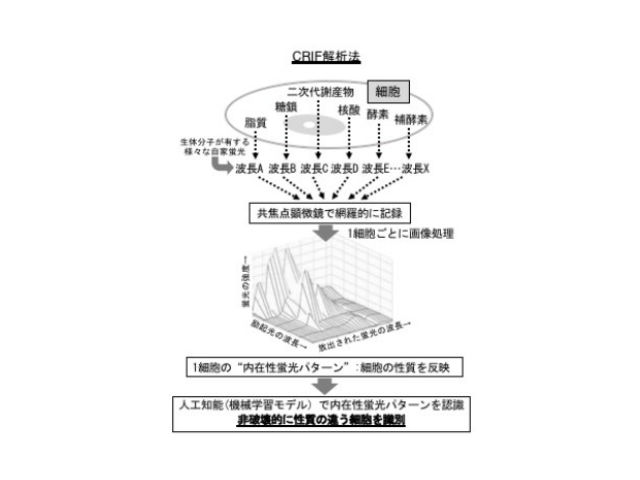

筑波大学の研究グループは,多数の細胞の自家蛍光を同時に解析するテクノロジー「CRIF」(Confocal reflection microscopy-assisted single-cell innate fluorescence analysis:共焦点顕微鏡による一細胞内在性蛍光分析法)を開発した(ニュースリリース)。

細胞の自家蛍光シグネチャー解析は,細胞の分析を非破壊,非侵襲,無処理で行なえる手段として広い分野で注目を集めつつある。しかし,これまでの自家蛍光シグネチャー解析は,細菌コロニーや培養液などの蛍光を蛍光分光器などで測定し,多数の細胞の平均値のみに着目していたことから,一度に少数のデータしか得ることができなかった。

今回,研究グループは,一細胞が持つ自家蛍光に着目し,生きたまま,その種類や生理状態を予測することができる技術を開発した。この技術は,形態と位置情報を認識する共焦点反射顕微鏡技術と,超高感度蛍光スペクトル共焦点顕微鏡技術,画像処理技術を組み合わせることで,多数の細胞の自家蛍光を同時に解析し,「自家蛍光ビッグデータ」を生成することを可能にするもの。

複数の波長(色)のレーザーによる励起と,放出される蛍光の波長特性(スペクトル)の分析を組み合わせ,細胞が放出するさまざまな種類の自家蛍光を網羅的に取得する。細胞集団を顕微鏡で立体スキャンすることで,どのような自家蛍光シグネチャーを持った細胞が,3次元空間のどの座標に存在するかをデータベース化することができるという。

今回の研究ではさらに,自家蛍光の情報からAI(機械学習モデル)を利用して,細胞の性質や種類が予測できることがわかった。これにより,細胞の種の分類や,生理状態(増殖段階)の識別が,95%以上の高い精度で予測可能なことが示された。

研究グループは,今回の研究は細胞にダメージを与えずにその性質を分析できることから,細胞の品質管理技術などに応用できるとしている。