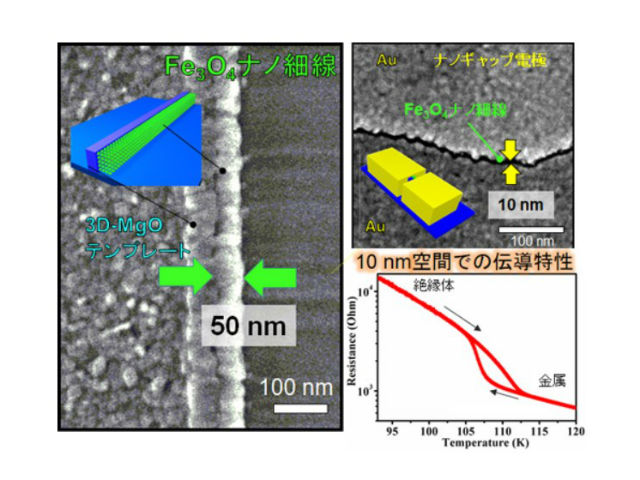

大阪大学と産業技術総合研究所(産総研)は,3次元方向全てが10nmサイズを持つ強相関酸化物であるマグネタイト(Fe3O4)のナノ構造体の作製をパルスレーザー堆積法で実現し,極微ナノ試料において初めて相転移特性を観察した(ニュースリリース)。

マグネタイトは金属-絶縁体転移によりその電気伝導度が100倍以上変わることなどから,80年以上にわたり精力的に基礎学術研究が行なわれてきた。また,ナノエレクトロニクス展開を目的として,ナノ細線,ナノ粒子などさまざまな手法でナノ構造化が進められてきた。

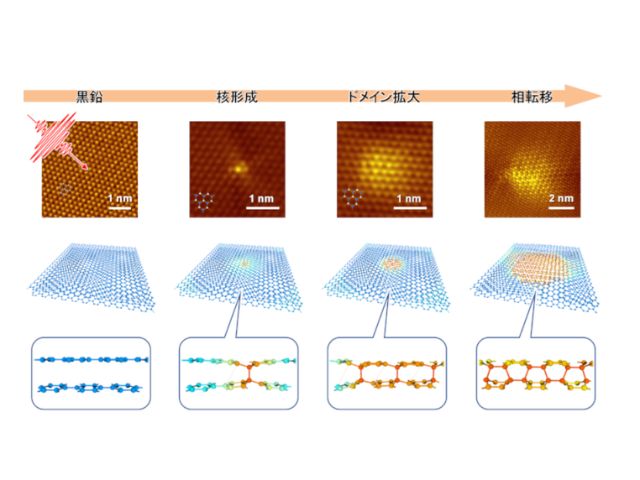

しかし,これまではナノ構造化(サイズ減少)により転移の消失や,抵抗変化率の低下が報告され,ナノ構造体での優れた転移特性の観察は難しいと考えられていた。その理由として,マグネタイトで特徴的にみられるアンチフェイズバウンダリー(異相境界)などの欠陥があげられる。欠陥の多くはサブ-数ナノメートルサイズであるため,ナノ構造体ではサイズの大きい薄膜試料などに比べて欠陥の影響を大きく受け,転移特性など物性が低下していた。

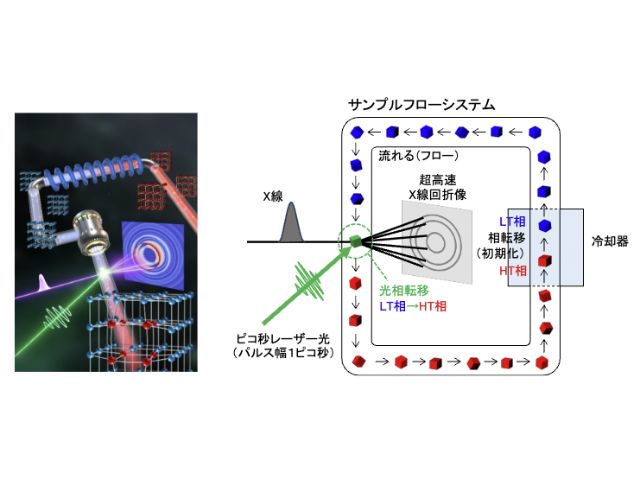

今回,研究グループは単結晶化した3次元ナノテンプレート基板の側面を起点とし,nm精度でサイズを制御したナノ構造作製手法「3次元ナノテンプレートPLD法(pulse laser deposition:パルスレーザー堆積法)」と,10nmの微小間隙を有する電極作製技術を組み合わせた。

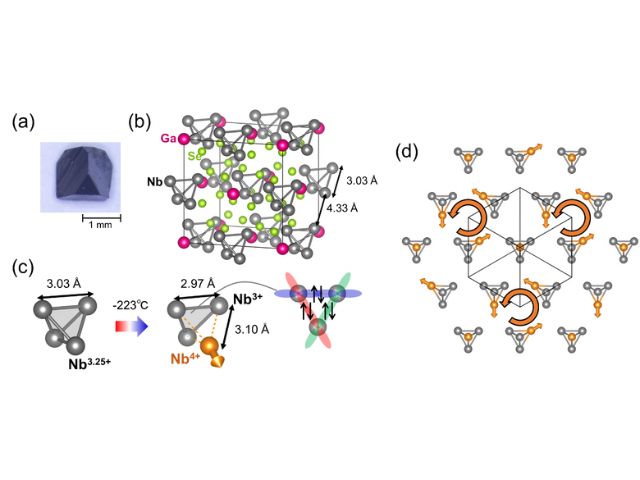

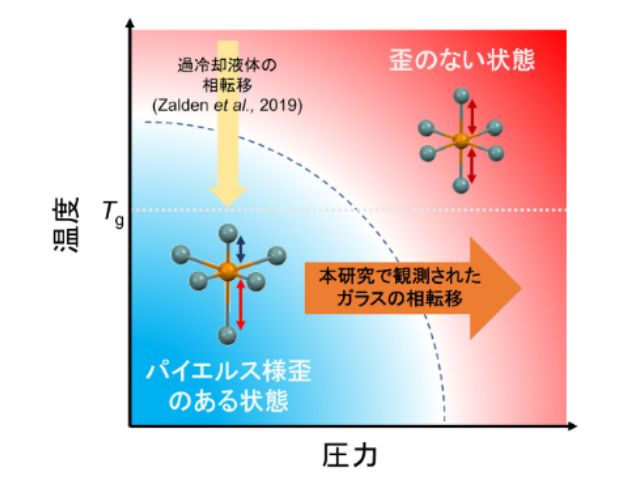

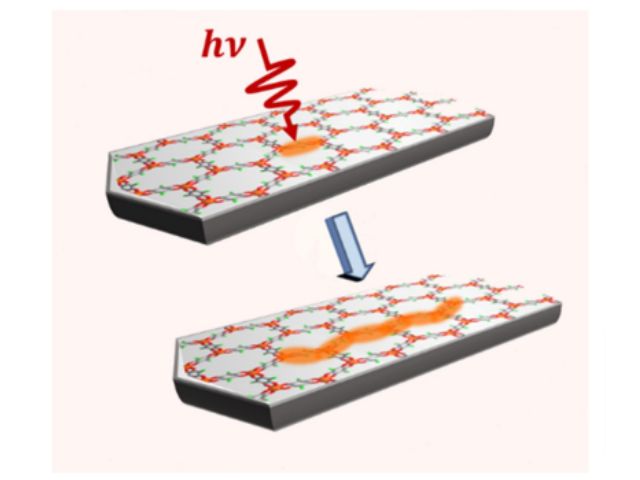

これにより,mm-μmサイズの大きなサイズの試料よりも欠陥密度が低く,マグネタイトが本来持つ優れた転移特性を示すナノ構造体を実現し,同じ作製条件の薄膜試料よりも5倍以上変化率が上昇することを確認した。さらに今回,高品質なマグネタイトのナノ構造体の実現により,マグネタイトの相転移の起源といわれるトライメロンのサイズなどの正確な見積もりが可能となったという。

研究グループは今回の研究により,固体物理の最も重要な未解決問題の1つであるマグネタイトの金属-絶縁体転移の機構解明や,10nm以下のサイズでも動作するナノエレクトロニクスデバイスへの展開が期待できるとしている。