「はやぶさ2」は,小惑星「リュウグウ」の試料採取のための着地点選定を,可視光(ONC-T)と近赤外線(NIRS3)による分光観測で行なった(ニュースリリース)。

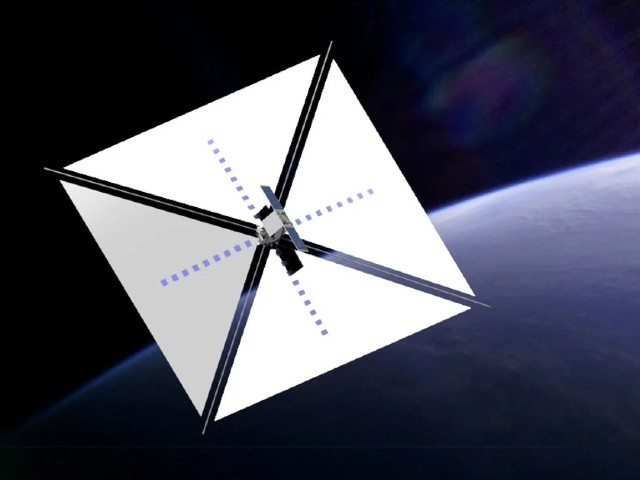

2014年12月に打ち上げられた小惑星探査機はやぶさ2は,2018年6月に炭素質小惑星(C型小惑星)リュウグウに到着した。

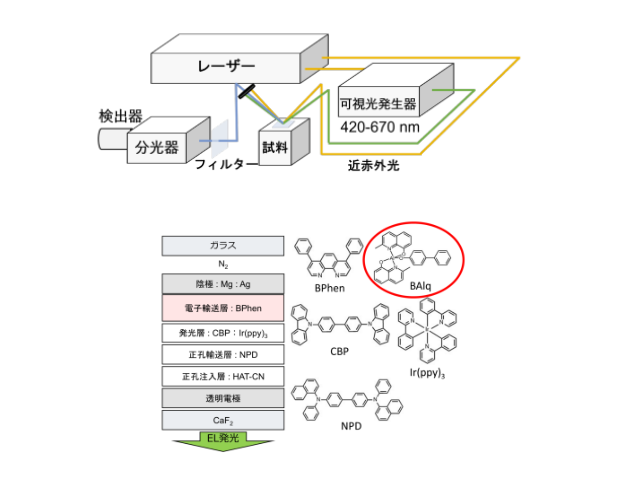

はやぶさ2の最大の目的はリュウグウの表面試料を地球に持ち帰ること。そのため,到着直後から試料採取のための着地点選定作業を科学評価と安全性評価の両面から進めてきた。科学的評価では,可視光(ONC-T)と近赤外線(NIRS3)による分光観測から,表面反射スペクトルの地域差はかなり小さいことがわかった。

その中で,リュウグウの赤道に沿って一周する高地帯「赤道リッジ」は可視光の波長領域では周囲に対して明るく青く,宇宙線被爆の少ない物質が分布している可能性が指摘された。安全性評価では,工学的見地から安全性指標を作成し,その値から,約100m四方の7つの候補地域を絞り込んだ。科学的評価とあわせて,「L08」と呼ばれる赤道リッジに位置する地域を第1候補とした。

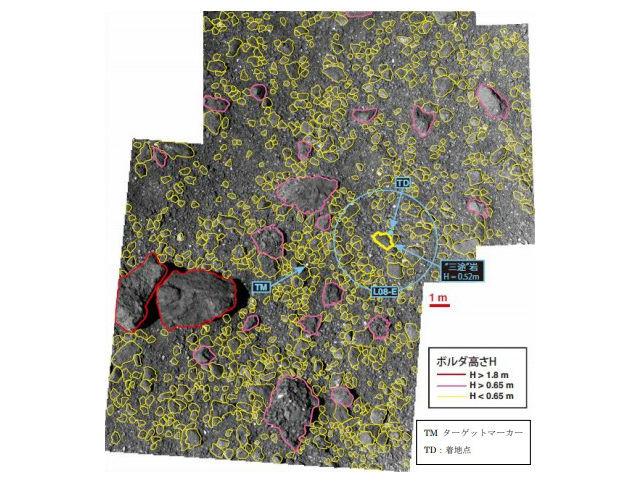

その後は,着地のリハーサル運用の機会を活用して撮影された高解像度のONC-T画像から,L08地域の中で,探査機の着地に問題を引き起こすような背の高い岩塊が存在しない領域を探した。そして,比較的岩塊の少ない領域を狙って,精密着陸を誘導する起点となるターゲットマーカー(TM)を落とした。

しかし,TMは当初計画した位置より,十数mずれた位置に落下したため,TM周辺の岩塊の高さを影の長さなどを元に割り出す解析を行なった。その結果,「L08-E1」と名付けられた半径3mの円形領域が選ばれた。

その後,2019年2月22日7時29分(日本時間),はやぶさ2は,L08-E1への着地に成功し,試料採取に必要な全てのコマンド(遠隔操作の指示)が実行されたことを確認した。試料を集める筒状のサンプラーホーンを撮影した小型カメラには,接地の直後に大量の砂礫が舞い上がる様子が捉えられ,十分な量の表面試料を得られたことが期待できるという。

研究グループは,今後のはやぶさ2の観測結果の解析と帰還試料の分析から,さらなる理解の進展を期待したいとしている。