神戸大学は,奈良先端科学技術大学院大学,大阪大学工との共同研究により,生物の光合成能力差に大きく影響を与える,CO2固定酵素ルビスコのCO2識別能力に,活性部位表面の電荷分布が関与していることを明らかにした(ニュースリリース)。

光合成は,植物,藻類,細菌などが太陽光,水,CO2から糖や炭水化物を作り出す。ルビスコは,この光合成においてCO2の固定化を触媒する重要な鍵酵素だが,O2をCO2と誤認識してO2の固定化も触媒してしまうため,CO2識別能力が低く,現地球環境の高濃度O2によって,CO2固定反応は大きく阻害されている。

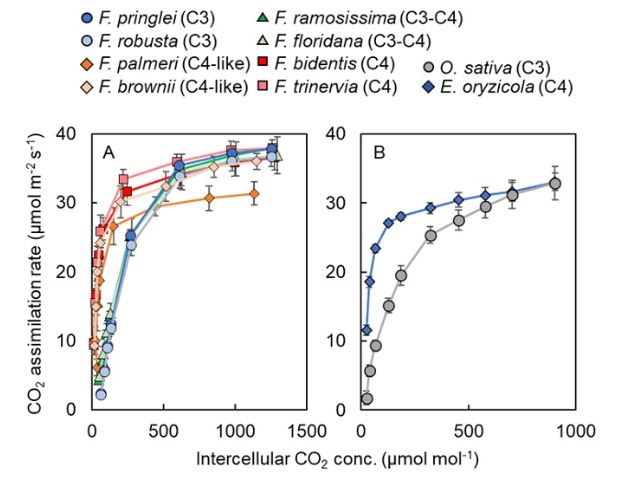

このため,さまざまな局面でルビスコのCO2固定酵素としての劣悪な性能が植物や藻類の光合成能力を制限している。ルビスコのCO2識別能力は光合成生物によって異なり,一定ではない。これまで,ルビスコのCO2識別能力は,光合成生物によって多様であることは知られていたが,その原因は不明だった。

ルビスコのCO2識別能力は,シアノバクテリア,緑藻(クラミドモナス),植物(イネ),紅藻(ガルディエリア)の順に高くなる。緑藻,植物,紅藻ルビスコのCO2識別能力は,シアノバクテリアの約1.5倍,2倍,6倍の値を示す。

今回の研究では,これらのCO2識別能力の違いを生み出す原因を明らかにするために,それぞれのルビスコの立体構造を詳しく解析し,比較した。特に,ルビスコの活性部位表面の電荷分布を解析した結果,CO2識別能力が低いルビスコでは活性部位表面がマイナスに帯電しており,CO2識別能力が高いルビスコでは電荷がニュートラルになる傾向が明らかになった。

電荷がニュートラルな構造や部位は,O2との結合性が低いことがわかっている。これらのことから,ルビスコの活性部位表面の電荷分布が活性部位近傍でのCO2とO2の相対存在比を決めており,活性部位の表面電荷がニュートラルなルビスコではCO2濃度が相対的に高くなることで,優れたCO2識別能力を示すことが明らかになった。

これまで,ルビスコのCO2識別能力が光合成生物によって多様であることが知られていたが,その原因を明らかにしたのは今回の研究が世界で初めてという。研究グループは今後,この研究により,ルビスコのCO2固定能が改良され,植物の光合成能力向上,食料の増産や低炭素化などへ応用されることが期待できるとしている。