早稲田大学は青山学院と共同で,発見から40年以上もの長い間謎とされてきた,冷やすと膨張する物質「逆ペロブスカイト型マンガン窒化物」(Mn3AN)の「負の熱膨張」メカニズムを世界で初めて理論的に解明した(ニュースリリース)。

極限まで精密化された現代の光学デバイスや機械デバイス,測定機器では,温度変化による材料の体積や長さの変化が致命的となる。負の熱膨張物質は,温度降下によって縮む通常の物質と組み合わせることで,温度が変化しても体積や長さがほとんど変化しない材料の実現を可能にする。

そのため,負の熱膨張物質に対する産業応用上の需要は近年急激に高まっている。しかし、負の熱膨張現象は、その物理的なメカニズム自体がいまだにほとんど解明されておらず,科学的な考察に基づいた物質探索や研究開発が行なわれているとは言い難い状況にある。

今回,研究グループは,Mn3ANの「電子スピンの整列現象」と「負の熱膨張現象」の間に密接な関係があると考えて,研究に取り組んだ。

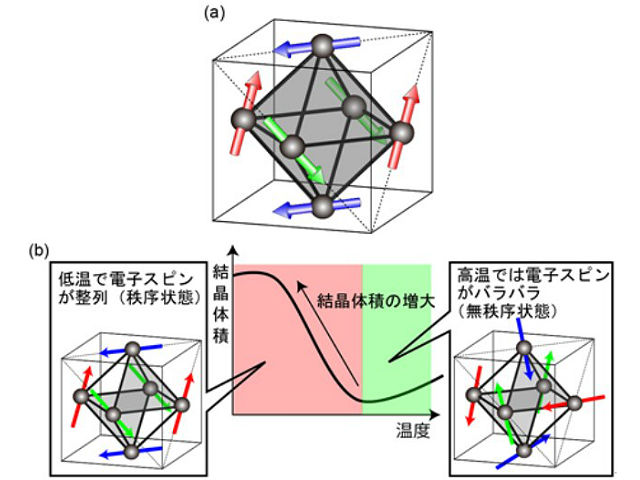

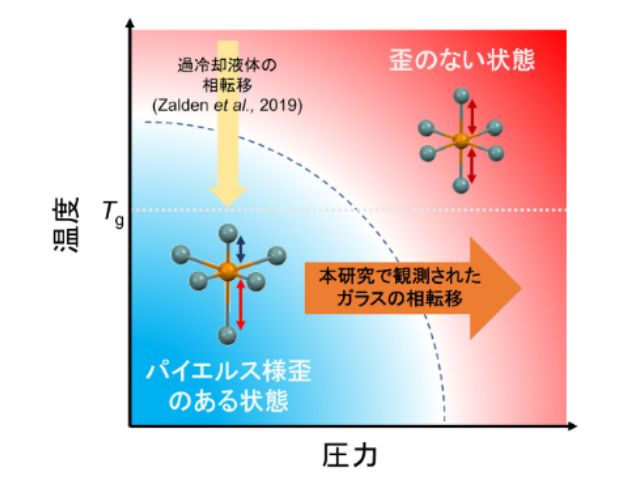

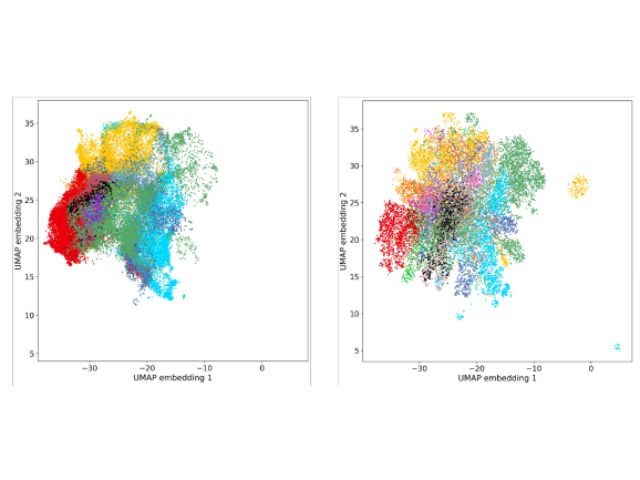

物質中を飛び回っているすべての電子は,磁石の最小単位である「スピン」を持っている。Mn3ANのマンガンイオン上を飛び回る電子のスピンは,温度を下げていった時に,N極からS極へ向かうベクトル(矢印)が図(a)で示されるような方向に整列する。Mn3ANでは,この温度降下にともなう磁性(磁石としての性質)の変化と同時に,体積の膨張が起こることが知られていた。

通常,図(a)のようなスピン整列が起こると,その整列状態をさらに強固なものにするために,スピンとスピンの間に働く相互作用を強くしようとイオン同士が近づき体積の収縮が起こる。Mn3ANの負の熱膨張は,これとは真逆の振る舞いになる。今回の研究ではまず,量子力学に基づく電子状態の考察から,この物質中の隣り合うマンガンイオン上の電子スピンの間には2種類の相互作用が働いていることを突き止めた。

今回の研究により,2種類の真逆のスピン間相互作用が競合する物質では,電子スピンの状態変化にともなう顕著な負の熱膨張現象が起きる可能性が高いことがわかった。そこで,そのようなスピン間相互作用の競合が起こりやすい結晶構造が他にもあることを見出し,このような結晶構造を持つ物質を,未知の負熱膨張物質の有望な候補として提案・予言した。

研究グループは,今後,これまでは経験と勘に頼らざるを得なかった負熱膨張物質の研究が,戦略的で系統的な「サイエンス」へと発展していくことが期待できるとしている。