九州大学は,福井大学と共同で,膜タンパク質に相互作用する脂質を簡便に特定する方法の開発に成功した(ニュースリリース)。

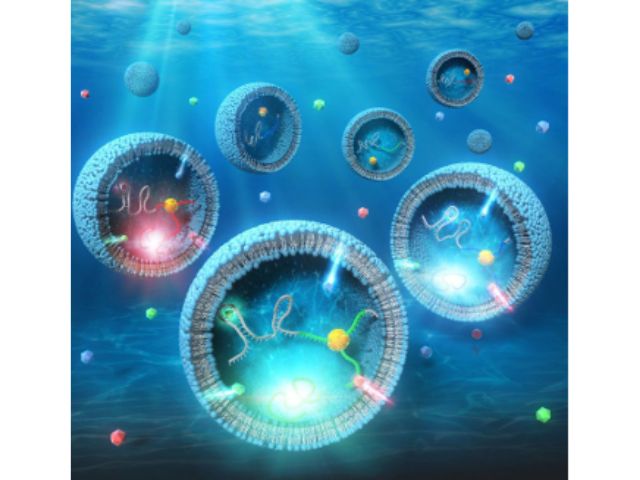

生体膜には数千種類に及ぶ多様な脂質が存在するが,なぜこれほど多様な脂質が存在するのか,その意義は解明されていない。一方,生体膜には膜タンパク質と総称される様々なタンパク質が埋まっている。膜タンパク質は,エネルギー生産,物質輸送,情報伝達など生命の維持に不可欠な役割を担うだけでなく,市販薬の半数以上が膜タンパク質に作用することから,医薬品開発の観点からも重要な研究対象となる。

近年,脂質がこれらの膜タンパク質と相互作用することで膜タンパク質の構造や機能を制御し,ひいては細胞の機能に影響を与えることが判明している。しかし,膜タンパク質に作用する脂質を特定する方法がほとんどなく,数千種も存在する脂質の中から,どの脂質が膜タンパク質の働きに関係しているのかを絞り込むことは困難だった。

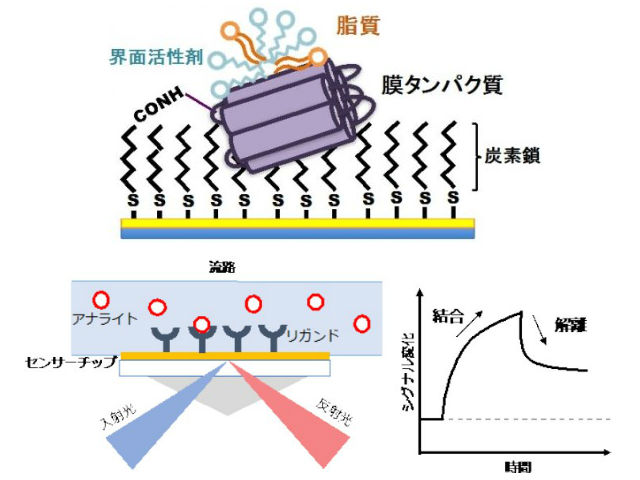

今回,研究グループは,「表面プラズモン共鳴法」をベースとし,膜タンパク質と脂質の相互作用の強さを簡便に評価する方法の開発に成功した。この方法は,センサー表面を比較的短い炭素鎖の膜で覆い,ここに膜タンパク質を多少埋もれた状態で結合させる。

この炭素鎖の膜によって,より多量の膜タンパク質をよりセンサー表面に結合できるようになり,さらに不安定な膜タンパク質を安定化させることができた。さらに,これにより脂質と膜タンパク質の相互作用をより高い感度で検出可能となった。この方法を用いて膜タンパク質に強く相互作用する脂質の特定に成功し,その脂質が膜タンパク質の性質に影響を与えていることを確認したという。

研究グループは,今後,この方法を多くの膜タンパク質に適用することで,どのような脂質が膜タンパク質の機能を制御しているのかを明らかにすることができ,「なぜこれほど多様な脂質が存在するのか」という生物学の大きな謎の解明につながり,また,脂質の代わりに薬を使用すれば,膜タンパク質と薬の相互作用も解析できることから,医薬品開発への応用も期待できるとしている。