京都産業大学の神山天文台は,新星爆発という天体爆発現象の初期の様子を,高分散・線偏光分光観測によって明らかにした(ニュースリリース)。

新星爆発は,白色矮星と呼ばれる地球サイズ(質量は太陽程度)の高密度天体で生じる爆発。白色矮星が普通の太陽のような星と近接連星になっている場合,普通の星からガスが白色矮星表面に降り積もり,一定量が溜まると爆発的な核融合反応が生じてガスが吹き飛ぶ。

爆発によって放出されたガスはやがて大きなサイズにまで広がるが,爆発初期においては非常に小さく,通常の撮像観測で爆発放出物の空間分布を明らかにすることは不可能という。

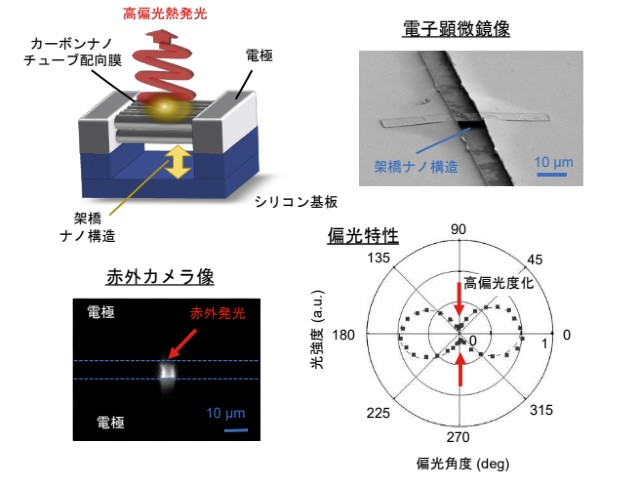

今回,研究グループが観測に用いた天体観測装置は「VESPolA」(ベスポラ)と名付けられた,神山天文台で開発した非常に特殊な観測装置。可視光線波長の光を8,000色に分けることができ(波長分解能R=8,000),さらに光の直線偏光を測定することができる。

高分散・線偏光分光観測手法は高度な観測技術を必要とし,観測やデータ処理も複雑だが,普通の撮像観測(画像)では単なる「点」としてしか写らない非常に遠方の天体でも,この観測手法によって,その天体の空間的な広がりや構造を解明できるという。

研究グループは,口径1.3m荒木望遠鏡に取り付けた可視光高分散偏光分光器VESPolAを用いて,2013年8月14日に「いるか座」に現れた新星「V339 Del」を観測した。

爆発の翌日から7日間にわたって毎晩の観測が実施され,その結果,新星爆発発生直後の放出物の様子が明らかになった。その結果によれば,新星爆発物は,ゆっくりと膨張するトーラス状(あるいはドーナツ状)の爆発放出物と,後から速い速度で球対称に膨張してくる成分との,2つの成分からできている可能性が強く示唆された。

これらの2つの成分は,爆発から2~3日後には衝突を起こし,その結果,後から出てきた球対称な膨張成分はトーラスの空いている方向から双極的に吹き出すことになったと考えられる。こうした激しい衝突が起こると,新星からガンマ線など高エネルギーの電磁波が放射されることがわかっており,新星V339 Delの先行研究とも矛盾しないという。

研究グループは,高分散・線偏光分光観測によって,こうした新星爆発初期のくわしい状況が明らかになったのは,世界で初めての成果としている。