北九州市立大学は,室温においてエネルギーの低い可視光を利用してメタン(CH4)を一段階でエタン(C2H6)と水素(H2)に変換できる新しい光電気化学反応プロセスを開発した(ニュースリリース)。

酸化チタンに代表される酸化物半導体ナノ粒子は,光エネルギーを吸収して化学反応を誘起する光触媒作用を示す。この半導体光触媒を用いることで,室温でメタンの変換反応を誘起できる。しかしながら,光触媒の励起には高エネルギーの深紫外光(300nm)や紫外光(400nm)が必要だった。さらに,照射した光子の利用効率を示す量子効率が低いことも大きな問題だった。

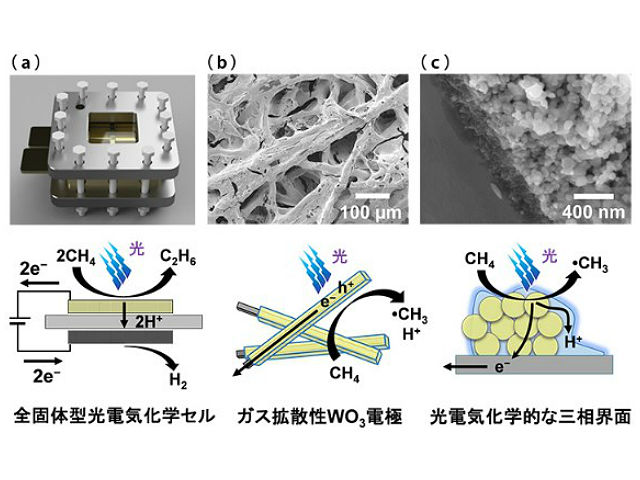

そこで研究グループは,気相のメタン分子を直接活性化できる全固体型の光電気化学セルの開発に取り組み,室温においてエネルギーの低い可視光を利用してメタン(CH4)を一段階でエタン(C2H6)と水素(H2)に変換できる新しい光電気化学反応プロセスを開発した。

従来のメタン変換反応は多段階のエネルギー多消費型プロセスであることが問題であり,メタンを有用化学品へと直接変換する化学プロセスの開発が望まれていた。しかしながら,化学的な反応性に乏しいメタン分子の安定なC-H結合を熱触媒的に活性化するには高温が必要であり,選択性の制御は困難だった。

一方,光触媒を利用すれば室温でメタンをメチルラジカル(・CH3)に活性化できることが知られていた。しかし,紫外光のようなエネルギーの高い光の利用が必要であり,吸収した光子が反応に利用される効率(量子効率)が著しく低いという問題があった。

研究グループは,可視光を利用して低温でメタンをエタンと水素へと変換することを目的として,気相分子を活性化するための光電気化学反応プロセスを独自に開発した。酸化タングステン(WO3)電極を用いたときに,青色の可視光照射下でメタンのホモカップリング反応が進行し,全生成物のうち50%以上の選択率で目的とするエタンが生成されることを見いだした。

電場の印加によって光励起電子と正孔の再結合が抑制された結果,従来の光触媒反応プロセスと比較して量子効率が大幅に向上した。さらにプロトン交換膜で仕切られた対極では水素を製造することができた。熱力学的に高温が必要とされるメタンの水蒸気改質による水素製造を室温で可視光エネルギーを使って世界で初めて成功したともいえるという。

今後,光電極や触媒の材料開発によって反応の選択性を向上させることができれば,豊富な天然資源であるメタンを水素や化成品原料に変換する新しいガス化学産業の創出が期待されるとしている。