東京工業大学,キラル分子が単結晶のような規則構造をもつ液滴を自発的に形成,さらに構造秩序を崩さずに一方向に回転しながら流れる現象を発見した(ニュースリリース)。

有機化合物の溶液から得られる単結晶は明確な多面体形状を有しており,その内部では三次元(3D)格子が規則的な集合構造を形成している。しかし,有機化合物をいったん温めて溶融し,その状態から冷却して固体化させた場合,複数の不連続なミクロドメインからなる多結晶となる。液晶のような流動性をもった物質においてもこの状況は変わらない。

これは有機物が,原子を構成要素とする無機物とは異なり,三次元的に複雑で異方的な構造をもつ分子が弱い分子間力で集まり,数ミリ~数センチメートルの大きなスケールで一様な構造へと集合化することができないため。一方,分子は溶液中や液晶状態,溶融状態では立体構造が固定されずに動的に振る舞うが,分子の三次元配列が厳密に規定されて固定化された結晶状態では,その運動性を失うため,結晶は流動性を示さない。

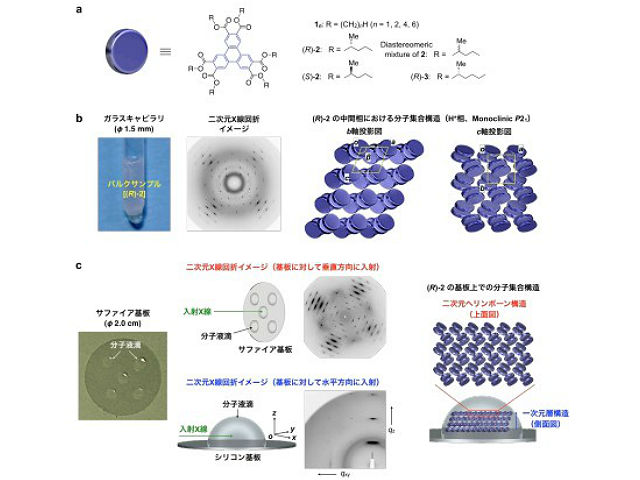

今回,研究グループはトリフェニレンヘキサカルボン酸エステルにキラル側鎖を導入した誘導体を合成し,その相転移挙動と分子集合構造を調べた。

この化合物の結晶と液体の中間相における集合構造を大型放射光施設 SPring-8(BL45XU)の放射光X線で解析したところ,トリフェニレンコアのヘリンボーン様のパッキングによって形成された二次元(2D)シートが,一次元(1D)の相関を有する多層構造に積み重なり,結果として,3D格子を形成することを見出した。この検討過程において,粉末試料を融解温度まで加熱し,その後冷却すると液滴状に固まり,それは単結晶のような3D構造完全性をもつことが明らかとなった。

この液滴状物質は,基板を立てると下方向に流れるという流動性を示した。流れ落ちる過程においても,液滴中の構造規則性は全く損なわれなかった。この特異な流動挙動の起源について,レオロジー測定と固体NMR測定から検討したところ,「固まろうとする性質」と「流れようとする性質」が絶妙なバランスを保っていることが明らかとなった。

さらに,流れ落ちる際,液滴が一方向に回転することを見出した。このとき,回転方向はトリフェニレンに導入した側鎖のキラリティーで決まっていることもわかった。

研究グループは,今回の研究で見いだされた構造化や動的性質をもたらすメカニズムのさらなる解明は,新しい分子集合体に関する物理化学の開拓に通じるとしている。