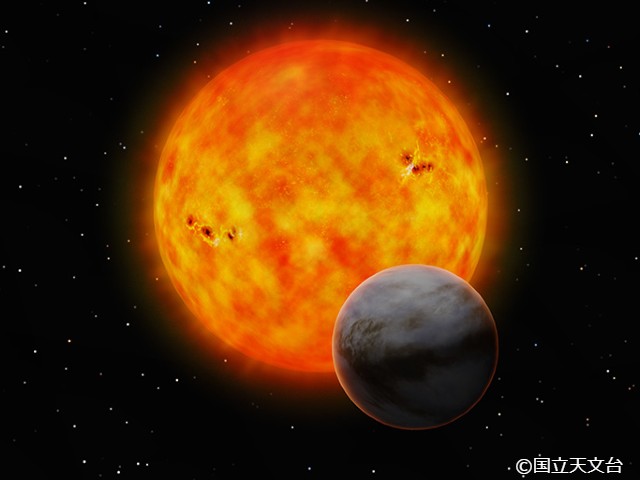

東京大学および自然科学研究機構を含む国際研究グループは,NASAのK2ミッションおよびESAのガイア宇宙望遠鏡の観測から、60個の系外惑星を発見した(ニュースリリース)。

研究チームはK2のデータから,155個の惑星候補天体を詳細に解析することで,これらの候補天体の性質や惑星系のパラメータを決定した。今回の60個とあわせると104個の系外惑星発見の報告をわずか2か月で連続して報告した。44個も当時最多であるが,104個は日本における系外惑星最多発見の記録を大幅に更新したことになるという。

ケプラー宇宙望遠鏡(2009年打上)の当初の観測はリアクションホイールの故障により2013年に終了した。その後,同じ宇宙望遠鏡を再利用して,異なる観測戦略によって系外惑星を探すK2ミッションが始まった。このK2ミッションも2018年10月30日に燃料の枯渇のため運用終了をむかえたが,多数の系外惑星を発見してきた。

新たに発見された惑星の中には,20個以上の複数惑星系と,1年が24時間以下という超短周期(USP:Ultra-ShortPeriod)惑星も含まれている。K2-187という惑星系には,4つの系外惑星が存在しており,その中の一つは超短周期惑星である。このような超短周期惑星は,その形成が謎に包まれているため,最近注目され始めている。

今回発見された60個中18個は地球の2倍未満の大きさであり,大気のほとんどない岩石惑星である可能性が高いという。研究チームはさらに155個の候補天体のうち18個がトランジット(惑星が恒星の前を通ると,恒星の光が周期的に暗くなる。この明るさの変化を長期間見続けることで惑星を見つける方法)を起こす食連星による偽検出であることを確認した。

この確認のために,K2とガイアのデータに加え,大気の揺らぎを打ち消す「補償光学」や,短時間露出した撮像を多数重ね合わせる「スペックル観測」などによる高分解能撮像観測や高分散分光観測により,主星の詳細な特徴付けを行なった。

研究グループは,今回発見された系外惑星はとても多様で,今後の系外惑星や宇宙生命の研究(アストロバイオロジー)の発展に大いに役立つことが期待されるとしている。