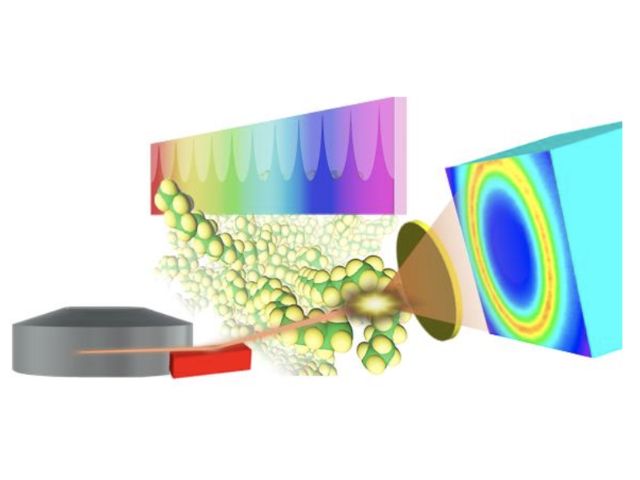

千葉大学と高輝度光科学研究センターは,燃料電池で重要な酸素還元反応を白金電極表面近傍に疎水性有機カチオンを存在させることにより,最高で8倍まで高活性化することに成功した(ニュースリリース)。

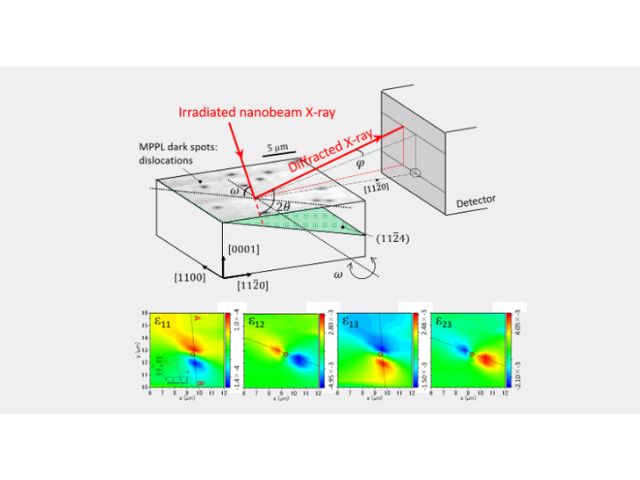

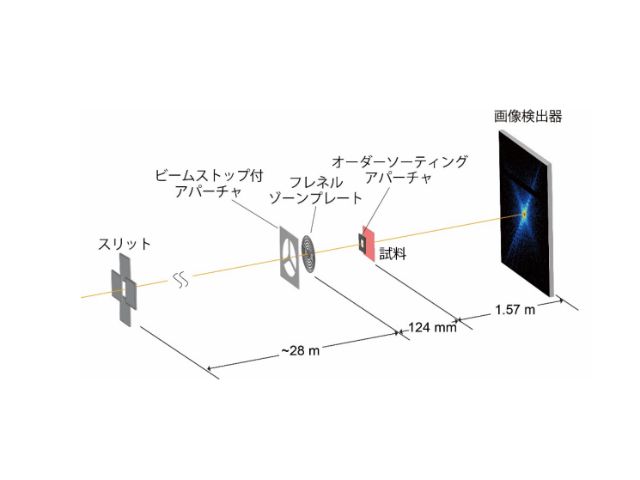

また,高輝度放射光を用いたX線回折などの測定から,疎水性有機イオンの存在により電極の表面構造が大きく変化していることがわかった。

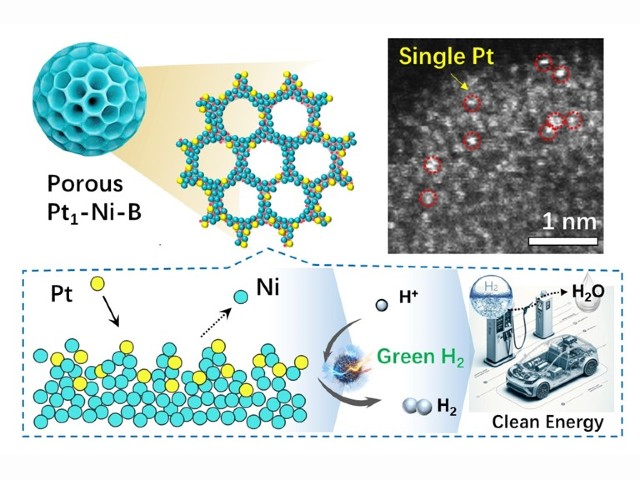

自動車や家庭用の燃料電池として固体高分子形燃料電池が用いられている。低温で電極反応を進行させるため触媒としてPtなどの貴金属が用いられているが,資源量やコストの問題からPt使用量を大幅に削減することが求められている。

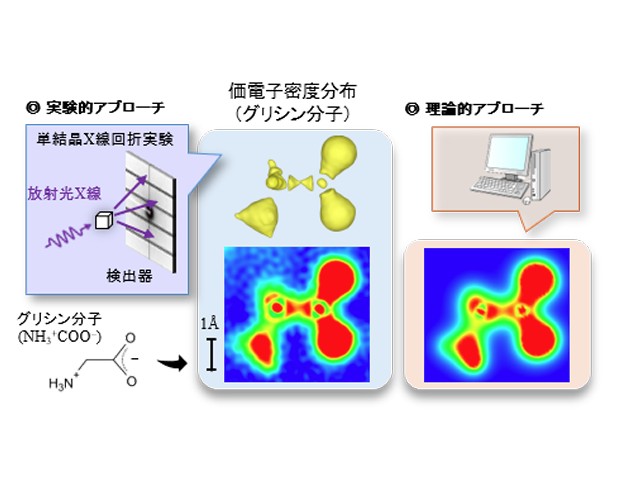

これに対し,研究グループは電解質側に形成される電気二重層と呼ばれる電極表面近傍の構造に着目し,電極表面の原子配列が整った単結晶モデル電極を用いた原子レベルでの電気二重層の研究を実施してきた。

具体的には,電気二重層内のイオンと溶媒である水分子との親和性が電極反応に影響を及ぼすことが最近の研究からわかったため,疎水性度を変えることができるアルキルアンモニウムイオンを少量だけ電解質に添加して,酸素還元反応活性を評価した。

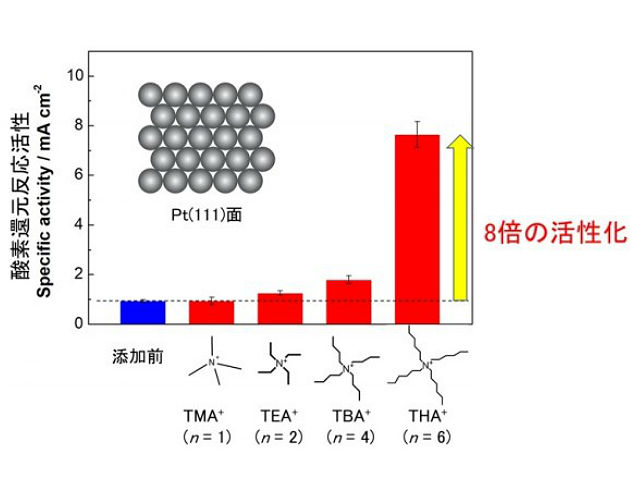

その結果,アルキルアンモニウムイオンのアルキル基が長くなると酸素還元反応活性が向上することを発見し,表面原子配列が整ったPt(111)では,アルキル基の炭素数がn=6であるテトラへキシルアンモニウムイオン(THA)を用いると添加前より8倍の高活性化を達成した。

この活性値はPtNiやPtCoなどの合金触媒に匹敵するものであり,電極基板側だけでなく電解質側の構造を変えることにより活性の向上につながったという。

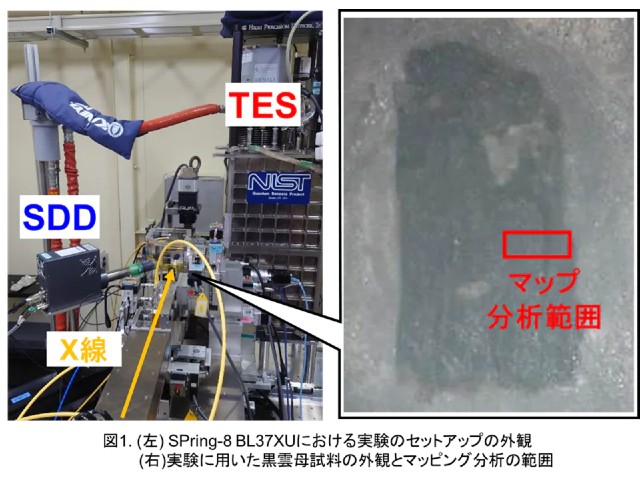

さらに高活性な電気二重層の構造を明らかにするために,Spring-8でのX線回折や赤外吸収分光測定を実施した。その結果,疎水性度の高いイオンが電極表面近傍に存在することにより,Pt表面のネットワーク構造が不安定化し酸素還元反応を促進すると考えられるという。

研究グループは今後,実際の燃料電池の触媒には微粒子が用いられており,固体高分子電解質膜と接触している条件下でも酸素還元反応が活性化するように,疎水性イオンの添加方法を検討する必要があるという。また,Pt電極よりも高活性なPtCoやPtNi電極を用いてさらなる高活性化を目指した研究をしていくとしている。